Alfred de Bréhat (Alfred Guezenec)

LES AVENTURES DE CHARLOT

Table des matières

CHAPITRE I La famille Morand. – Charlot. – Kéban le bélier................................. 6

CHAPITRE II Fanchette. – Le festin improvisé. – Mésaventure de Charlot........ 15

CHAPITRE III Le matelot. – Les jouets. – Les crêpes. – On va au secours de Charlot. 26

CHAPITRE IV Délivrance de Charlot. – Les exploits de Jobic. – Deux bains dans la mare. 35

CHAPITRE V Les bons cœurs. – Promesses de Jobic. – Le départ pour la pêche. 44

CHAPITRE IX Le trousseau de Charlot. – Les adieux. – Le cœur d’une mère... 86

CHAPITRE I – La famille Morand. – Charlot. – Kéban le bélier.

Après avoir fait son temps de service à bord des navires de l’État, Antoine Morand était revenu dans son pays breton, au petit bourg de Lanmodez et à la chère demeure où s’était écoulée son enfance. Lanmodez est situé près de la mer. Une quarantaine de maisons groupées autour de l’église, quelques cabanes de pêcheurs couvertes en chaume, faites en bouzillage (mélange de terre glaise et d’herbe hachée), composent la commune. Dans l’unique chambre de ces cabanes, chaque lit forme un petit appartement. Ils sont en noyer ou en chêne et fermés comme des armoires. Les deux battants sont pourvus d’un volet de bois qui s’ouvre la nuit pour donner de l’air au dormeur. Enfin l’on y parvient en gravissant deux ou trois marches dont chacune renferme un tiroir. Si l’aisance est au logis, ces tiroirs sont remplis de gros linge solide, solidement cousu, d’habits de drap portés aux grandes fêtes depuis trois générations, de coiffes brodées par les arrière-grand’mères.

Chez Antoine, il en était ainsi. De plus, il possédait un petit jardin, une vache et deux chèvres ; sa barque était citée parmi les meilleures ; lui-même était regardé comme un habile pêcheur et un honnête garçon. Quand il eut épousé sa promise Marianne, qui l’attendait depuis huit ans, il se trouva plus heureux qu’un roi.

Bientôt la famille s’augmenta. De petites têtes blondes, des joues rouges comme des pommes d’api apparaissaient dans les grands lits. Ce fut d’abord Charlot, un gros gars qui à trois ans courait tout seul ; vinrent ensuite Denise, puis Rosalie, et dans tous les coins du jardin, de la rue, sur la grève et dans les rochers se traînaient et trottaient les trois marmots. Leurs petites voix emplissaient de bruit la maison. On admirait leur force, et les vieillards avouaient qu’ils n’avaient pas vu souvent de si beaux enfants.

Aussi, lorsqu’après une dure journée de travail, Antoine revenait chez lui le soir, au milieu de la pluie, de la neige ou du vent, il ne sentait point la fatigue ; mais son cœur battait de joie dès qu’il apercevait de loin une petite lumière tremblante qui lui souhaitait la bienvenue. – Arrive, disait-elle, on t’attend. Le fagot est préparé pour être jeté dans le feu et flamber gaiement quand tu entreras. Ta chaise est à sa place. Les petits sont à la fenêtre et te cherchent dans l’obscurité. Ta femme s’inquiète, et le vieux voisin, à demi endormi au coin de l’âtre, lève parfois la tête pour demander si tu es là.

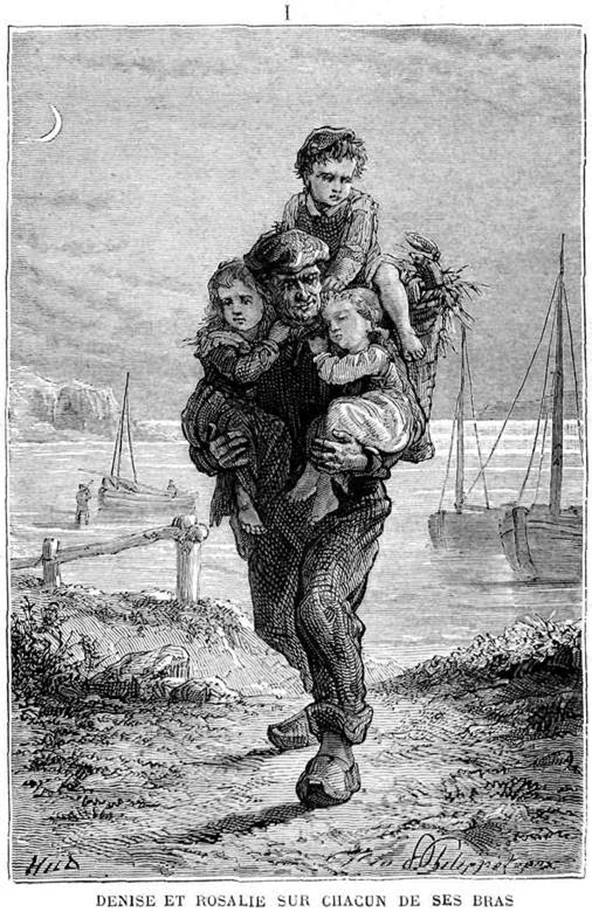

Plus tard, les enfants, devenus grands, s’en allaient ensemble au devant de leur père quand il revenait de la pêche. Denise et Rosalie prenaient place sur chacun de ses bras. Charlot, à cheval sur son cou, au-dessus de la hotte remplie de poisson, babillait avec Denise, en se retournant quelquefois pour surveiller une pince de homard ou une gueule de chien marin dont le voisinage lui semblait inquiétant pour le fond de ses culottes.

Au moment où commence notre histoire, Charlot avait neuf ans. Il était très fort pour son âge, mais, en revanche, si lourd et si pataud, comme disent les paysans, qu’on lui avait donné le sobriquet de l’Endormi. Il mangeait beaucoup, travaillait peu et ne réfléchissait pas du tout. Par ailleurs c’était un bon enfant, aimant ses parents, point menteur, incapable de faire volontairement du mal à quelqu’un. Son rêve était d’être marin. En attendant, il nageait comme un poisson, grimpait comme un écureuil et ne craignait rien, si ce n’est la malice de sa sœur Denise.

Celle-ci était, à sept ans, mignonne, presque délicate pour une enfant bretonne. Mais elle savait déjà coudre et tricoter, elle aidait sa mère dans les soins du ménage, et elle trouvait encore le temps de jouer à son frère aîné cent tours qui lui faisaient voir combien la faiblesse peut l’emporter sur la force. Charlot enrageait et se tourmentait la cervelle pour être habile ; mais jamais il n’obtenait les honneurs de la guerre. D’ailleurs, s’il se fâchait, Rosalie se mettait de la partie. Elle avait quatre ans, elle trottait comme personne et formait une alliée tout à fait redoutable, car, tandis que de ses petits bras elle attaquait vigoureusement son frère, celui-ci s’efforçait de la convaincre par la seule force du raisonnement. Il n’obtenait rien qu’un succès de fou rire ; lui-même s’y laissait gagner ; tout finissait gaiement, mais Charlot comptait chaque fois une défaite de plus.

Comme il grandissait, on l’avait nommé pâtre de la vache, des deux chèvres et d’un bélier, nouveau commensal du logis, et on lui avait adjoint, en qualité d’auxiliaire, un grand chien noir à museau pointu nommé Kidu, mot qui signifie chien noir en breton. À Lanmodez on ne parle que le breton, qui est l’ancienne langue des Celtes, premiers habitants du pays.

Kidu et Charlot étaient grands amis. Tous deux avaient un faible pour le bélier, qui s’appelait Kéban et qui était bien la bête la plus malicieuse et la plus fantasque que l’on pût voir. Mais il avait de l’esprit, il intriguait pour attraper du sel, et sa part était presque toujours plus grosse que celle des autres. Cela n’était pas juste ; aussi Charlot regrettait sa partialité quand il voyait Kéban, plus insoumis que jamais, répondre à ses appels en lui tournant le dos, lui montrer les cornes et se livrer à mille cabrioles ironiques si Kidu allait le relancer. Malheureusement, Kidu et Charlot s’amusaient de ces tours, et le bélier ne s’amendait point.

Un matin, comme Antoine allait partir pour la pêche, il vit au fond du lit de son garçon deux grands yeux tout ouverts et brillants comme des étoiles.

« Déjà éveillé, dit le père.

– Emmène-moi, demanda l’enfant. Je conduirai le bateau avec toi.

– Grand merci ! dans quatre ou cinq ans j’accepterai tes services, mais aujourd’hui je ne puis t’enrôler que pour m’aider à porter mes filets jusqu’à la grève. Si cela te va, lève-toi. »

Charlot fut bientôt prêt. Le père et le fils s’en allèrent ensemble et furent rejoints par deux autres pêcheurs, compagnons accoutumés d’Antoine. Ils trouvèrent la barque ensablée ; on la mit à flot au moyen de roulots passés sous la quille, et elle se balança coquettement tandis qu’on préparait ses voiles.

« Vois-tu bien, dit l’un des pêcheurs à notre ami, les grands bâtiments ont trois mâts : à l’avant celui de misaine[1], à l’arrière celui d’artimon[2], au milieu le grand mât, le seul que nous possédions. Cette barre de bois transversale à laquelle est adaptée la voile nous a servi à la carguer (rouler) ; maintenant elle nous aidera à la hisser. Retiens tout cela, si tu veux être marin.

– Certainement je serai marin, dit Charlot. Je sais déjà bien des choses. Voulez-vous que je vous dise comment on appelle l’avant de la barque ? C’est la proue ; et de l’autre côté c’est la poupe. Voici tribord à droite et bâbord à gauche.

– L’enfant n’est point sot, » dirent les pêcheurs.

Et Antoine sourit avec fierté.

« Emmène-moi, je t’en prie, » continua Charlot s’adressant à son père.

Mais celui-ci lui rappela ses devoirs de pâtre. Que penseraient Kéban, Kidu, la vache noire et les deux chèvres s’ils ne le voyaient pas de la journée ? Et les pêcheurs ne rentreraient que le soir ; encore était-ce par exception, car souvent ils restaient absents deux ou trois jours. Ce n’était pas la petite Rosalie qui mènerait les bêtes au pâturage, elle qui avait si peur du bélier. Denise était occupée à la maison ; chacun avait sa tâche, il fallait que Charlot remplît la sienne. Il se résigna donc en soupirant, et quand l’embarcation se fut éloignée, il reprit le chemin du logis.

Il vit en arrivant Rosalie grimpée sur le banc près de la porte, en train de manger une énorme tartine de lait caillé. Quatre ou cinq poulets piaillaient autour d’elle et réclamaient leur part du régal ; ils poussaient même l’indiscrétion jusqu’à la chercher dans la petite main de l’enfant, quand elle se rencontrait à portée de leur bec. C’est pourquoi elle s’était perchée un peu haut et tenait sa tartine en l’air. Chaque fois qu’elle l’abaissait pour y mordre, elle en détachait cependant quelques miettes et les jetait au peuple vorace.

Notre ami, voyant cette tartine, ce lait et les petites dents blanches de sa sœur qui brillaient au travers, pressa le pas et entra dans la chaumière.

« Je savais bien que Charlot ne manquerait pas l’heure du déjeuner ! s’écria Denise.

– Jamais ! » dit Charlot, qui n’était point honteux de ses opinions.

Il suivit sa mère vers le bahut et la vit couper une superbe tranche de pain de toute la longueur de la miche. Elle étendit là-dessus du lait caillé, tandis que l’Endormi, très éveillé cette fois, ouvrait la bouche à l’avance. Quand la tartine fut entre ses mains, il y mordit si vivement qu’il se barbouilla le nez jusqu’aux sourcils. Sa mère, pour l’embrasser, fut obligée de refaire une place nette sur sa bonne figure.

« Maintenant, dit-elle, va détacher les bêtes ; voilà Kidu qui s’impatiente. »

En effet, le chien sautait autour de son maître, jappait et lui rappelait clairement qu’il était temps de partir. Charlot, que sa bouche pleine empêchait de parler, fit à Denise un signe de tête en guise d’adieu et sortit.

Malheureusement pour lui, il n’était pas le seul qui eût bon appétit ce matin-là. Dans l’étable on mourait de faim. Kéban avait déjà donné dans la porte force coups de cornes. Les chèvres, plus patientes, s’agitaient cependant, et la vache elle-même, si calme d’ordinaire, avait poussé de longs cris d’appel.

Quand l’Endormi, qui ne se pressait jamais, eut ouvert à demi la porte aux prisonniers, Kéban se précipita dehors si impétueusement qu’il l’envoya rouler à quelques pas sur le fumier. La tartine vola d’un autre côté. Charlot se releva furieux et voulut punir le coupable ; mais les poules, bêtes vigilantes, s’étaient aperçues de l’accident et couraient vers la tartine ; il fallait aller au plus pressé. Charlot ressaisit d’abord son déjeuner et se calma un peu en voyant que le lait était resté en dessus. Kidu courut après le bélier et lui mordit les jambes pour lui apprendre la politesse. Kéban n’en trotta que plus vite en faisant sonner sa sonnette. Les chèvres suivirent, et la vache, que tous ces incidents avaient laissée indifférente, continua de marcher d’un pas lourd et cependant rapide, pressée qu’elle était d’arriver au pâturage.

Le petit pâtre, pour ne pas rester seul, dut prendre le même chemin que ses bêtes. Il savait que Kéban courait plus vite que lui, et Kéban le savait aussi. Dans ces conditions, l’indulgence était de rigueur.

Dix minutes plus tard, il était assis sur un tas de pierres, au bord du chemin qui conduisait du village à la grève.

La vache que Marianne avait nommée Bellone, en souvenir de la frégate sur laquelle Morand avait fait son temps de service, s’était installée au beau milieu d’une douve profonde. Elle tondait l’herbe qui en garnissait les bords et guignait de l’œil certaine brèche donnant sur un beau champ de trèfle. Brunette, la chèvre noire, avait grimpé sur le revers du talus, au milieu des épines. Kéban et l’autre chèvre cherchaient aussi leur vie sur le bord du chemin, surveillés par Kidu, qui les empêchait de s’écarter.

CHAPITRE II – Fanchette. – Le festin improvisé. – Mésaventure de Charlot.

On était aux premiers jours du mois de mai. Le soleil s’était levé en laissant à l’horizon de grandes traces rougeâtres. La grive s’éveillait et lançait dans l’air ses premières notes fraîches et un peu perçantes, comme la brise qui les portait. Les fleurs d’or des genêts étaient encore couvertes de rosée. Le bruit lointain des vagues, les clochettes des animaux troublaient seuls le grand silence des champs.

Nonchalamment assis, Charlot, sa tartine à la main, mangeait lentement, se dandinait, presque sommeillant et tout pénétré du plaisir de vivre. Comme il était dans cette heureuse disposition d’esprit, une petite fille de six à sept ans vint à passer. Elle était vêtue d’une robe trouée, ses pieds étaient nus, ses cheveux s’échappaient ébouriffés d’un petit bonnet noir. Elle s’arrêta devant le pâtre, la tête basse, et ses yeux, deux grands yeux noirs attristés, regardaient en dessous la tartine de lait caillé.

« Tu manges, toi ! » murmura-t-elle en essuyant une larme qui roulait sur sa joue pâle.

Nous sommes obligés de convenir que le premier mouvement de Charlot fut de mettre son morceau de pain à l’abri. La petite fille, comprenant ce geste, soupira et fit un mouvement pour s’éloigner.

« Je ne suis pas une voleuse, dit-elle en même temps.

– Écoute ! » lui cria Charlot déjà revenu à sa bonté naturelle.

Elle se retourna.

« Où est-ce que tu vas ? (Il avait ouvert son petit couteau d’un sou et l’agitait avec l’air indécis qui lui était habituel.)

– Je vais au village.

– Faire quoi ?

– Demander la charité.

– Ta mère ne t’a donc rien donné à déjeuner ce matin ?

– Je n’ai ni père, ni mère. »

Et la petite se mit à pleurer.

« Tiens ! » dit Charlot attendri eu coupant la moitié de son pain qu’il tendit à la mendiante. Seulement il garda le morceau où était le lait caillé.

« Comment est-ce que tu t’appelles ? reprit-il, tandis que la petite mangeait.

– Fanchette. Et toi ?

– Charlot. »

Fanchette s’assit à côté de lui.

« Tu es bon, dit-elle, merci.

– Tiens ! » fit encore Charlot, touché de cette parole.

Et par un mouvement majestueux, il mit la moitié de son lait caillé sur le pain de la mendiante.

Cette fois, sa conscience lui disant qu’il avait complètement rempli son devoir, il se sentit le cœur tout joyeux.

« C’est bon, hein ? dit-il à Fanchette.

– Oh ! oui, » répondit-elle.

Mais elle grelottait.

« Est-ce que tu as froid ?

– Un peu.

– C’est drôle. Moi je n’ai pas froid.

– Tu as une grosse veste de drap, et je n’ai qu’une jupe et un casaquin de toile ; encore il est tout percé.

– Si tu veux, nous allons faire un trou dans le talus et nous y allumerons du feu. »

La pauvre Fanchette ne demandait pas mieux.

« Ce sera bien amusant, dit-elle.

– Toi, tu vas chercher du bois ; moi, je ferai le trou.

– Avec quoi ?

– Avec mon couteau donc ! c’est mon père qui me l’a acheté au Pardon (fête patronale) de Pleumeur. »

Ranimée par le repas qu’elle venait de faire, Fanchette ramassa quelques branches mortes. Pendant ce temps, Charlot travaillait à creuser une petite excavation sur le revers du talus, à l’endroit où il n’y avait point d’herbe.

« Oui, mais comment allons-nous allumer notre feu ? demanda la petite.

– Tu vois bien la cheminée qui est là-bas ! Eh bien, c’est la ferme à Yvan Kernosie ; il faut y aller chercher du feu dans ton sabot.

– Je n’ai pas de sabots.

– Pourquoi ça ?

– Dam ! parce que je n’ai pas de quoi en acheter.

– Prends le mien alors, » dit Charlot.

La petite se mit à courir vers la ferme de toute la vitesse de ses jambes affaiblies par de longs jours de jeûne et de misère. Elle revint bientôt, rapportant dans le sabot de Charlot un peu de braise recouverte de cendres.

« Les vilaines gens ! dit-elle en versant la braise dans le trou qu’avait creusé le petit garçon. Ils m’ont reçue quasiment comme un chien. »

Cela étonna un peu notre ami, car il n’y a pas de pays où l’on accueille les pauvres d’une façon plus hospitalière qu’en Bretagne. Il savait d’ailleurs par expérience qu’Yvan Kernosie était un excellent homme.

« C’est drôle, » dit-il en soufflant de toute la force de ses poumons.

Au bout de quelques minutes, les branches s’enflammèrent en lançant de brillantes étincelles.

« Chauffe-toi, dit Charlot en poussant la petite vers le foyer. Hein, comme je fais bien le feu ? C’est Alain, le fils du fermier, qui m’a montré.

– Où demeures-tu ? demanda Fanchette en étendant ses mains devant la flamme.

– Tu vois bien la fumée qui monte-là bas ? eh bien, ma maison est au-dessous. Et toi, où est la tienne ?

– Je n’ai pas de maison.

– Où couches-tu ?

– Dans les champs.

– Et pour dîner ?

– Je mange n’importe où… quand j’ai de quoi manger.

– Oh ! fit Charlot tout songeur.

– À quoi penses-tu ? demanda la petite.

– Écoute : à midi j’irai dîner. Tu viendras avec moi, et ma mère te donnera du pain et du lait… peut-être aussi des coques (sorte de coquillage).

– Elle ne me renverra pas ? murmura Fanchette d’un ton craintif.

– Oh ! non ; jamais on ne renvoie les pauvres chez nous. Un jour Kidu… c’est mon chien… Kidu avait mordu un pauvre, et ma mère l’a battu. Kidu, en se sauvant, a marché sur les petits de notre chatte qui l’a griffé… Kidu faisait une drôle de grimace en se frottant le museau ! »

Charlot se mit à rire en se rappelant la grimace de Kidu. Et le chien, qui avait entendu son nom, s’approcha en frétillant et vint appuyer sa bonne grosse tête sur les genoux du petit garçon.

Tandis que les deux enfants le caressaient en souriant, un fermier du voisinage, qui se rendait au marché, vint à passer près d’eux.

« Qu’est-ce que tu fais là, mon gars ? dit-il à Charlot qu’il connaissait.

– Je chauffe la petite fille que voilà, répondit Charlot.

– C’est bien, mon ami. Tiens, fourre ça dans le feu pour t’amuser, reprit le brave homme en tirant de son panier cinq ou six grosses pommes de terre.

– Merci, merci, Pierre ! » s’écria Charlot, joyeux de cette aubaine inattendue.

Il glissa les pommes de terre dans son petit four et les recouvrit de cendre sur laquelle il entassa de la braise.

Tandis qu’elles cuisaient ainsi, on reprit l’entretien. Charlot, tout entier à la cuisine et à la conversation, oublia de veiller sur ses animaux. Bellone, la belle vache blanche, venait de franchir la brèche qui la séparait du champ voisin, et Brunette, la chèvre noire, forçant le rempart d’ajoncs épineux, était en train de brouter les jeunes pousses d’un arbre. Cependant Kidu, assis près de son maître, et en apparence aussi intéressé que lui par ce qui se disait, ne voyait rien.

Cette négligence pouvait avoir des suites d’autant plus fâcheuses pour les oreilles du jeune Charlot, que la ferme voisine avait changé de maître depuis la veille. Un homme du pays de Langounec, avare et dur, avait remplacé Kernosie de qui Charlot connaissait l’indulgence. Il causait donc toujours et questionnait sa petite compagne avec une hardiesse de curiosité qu’on pardonne à des enfants, mais qu’on blâmerait chez de grandes personnes.

« D’où viens-tu ? demandait-il.

– De Louannec.

– Que faisait ton père ? Le mien va à la pêche.

– Je n’ai connu ni mon père ni ma mère. La vieille Marguerite m’a dit qu’ils étaient morts dans un naufrage.

– Qu’est-ce que c’est que la vieille Marguerite ?

– C’est une pauvre femme de Louannec qui m’a recueillie et qui me donnait à manger.

– Elle n’est pas avec toi ?

– Elle est morte aussi il y a huit jours, murmura Fanchette en essuyant une larme.

– Ah ! fit Charlot. » Puis il ajouta philosophiquement : « Dis donc, il n’y a plus de bois.

– Elle me battait souvent, continua Fanchette tout entière à ses souvenirs, mais c’était quand elle avait bu trop de cidre.

– Alors il ne faut pas la pleurer, dit Charlot, puisqu’elle te battait… Il n’y a plus de bois, dis donc.

– Je l’aimais tout de même, la pauvre Marguerite, car elle n’était pas méchante au fond. Et puis c’est si triste d’être toute seule !

– On s’ennuie, c’est vrai… Il n’y a plus de bois. »

Fanchette se leva et passa dans le champ voisin pour ramasser encore quelques branches mortes.

« Oh ! mon Dieu, dit-elle en revenant tout à coup, ta vache est au milieu du trèfle !

– Et les chèvres ? » s’écria Charlot en regardant avec inquiétude.

Les chèvres avaient aussi pénétré dans le champ. Charlot et Kidu se mirent à courir pour rappeler les vagabonds, et Fanchette les suivit. Malheureusement il était déjà trop tard. Un grand garçon d’une vingtaine d’années, au visage dur et brutal, arrivait, un gros bâton à la main. Il commença par en caresser rudement les côtes de Mme Bellone, dont la gourmandise fut ainsi punie. Puis, apercevant le pauvre Charlot, il courut à lui, le saisit par le collet de sa veste et le battit sans plus de ménagement que s’il avait eu affaire à un garçon de son âge. Il est vrai que Charlot lui avait répondu assez vertement ; mais ce n’était pas un motif pour abuser de sa force contre un enfant. Kéban le jugea sans doute ainsi, car, prenant son élan, il se précipita contre le butor et lui asséna un si violent coup de cornes dans les jambes qu’il le fit tomber sur le nez. Le petit pâtre voulut profiter de l’occasion pour s’enfuir, mais le paysan furieux le rattrapa. Alors Fanchette, faible comme elle était, vint bravement au secours de son nouvel ami. Mal en prit à la pauvre enfant ; elle reçut un coup qui la renversa.

« Ah ! petit drôle, s’écriait le méchant paysan, qui était le fils du fermier, c’est ainsi que tu laisses tes bestiaux s’engraisser à mes dépens. Je t’apprendrai à veiller sur eux !

– Laissez-le, s’écriait Fanchette en pleurant, il ne le fera plus. »

Charlot ne disait rien. Fier déjà comme un petit breton qu’il était, il ne voulait point demander grâce. Cependant il avait grand’peur et tremblait de tous ses membres, quand le paysan, le jetant sous son bras comme un paquet de chanvre, l’emporta vers la ferme.

Sur ces entrefaites, Kidu ayant ramené les chèvres, apparut sur le champ de bataille. Comme le bélier, il s’élança au secours de son maître et mordit si vigoureusement les mollets de l’ennemi que celui-ci poussa un cri de détresse.

Malheureusement pour Charlot, les tentatives de Kéban et de Kidu ne firent qu’augmenter la colère du brutal Mathurin qui frappa de nouveau le pauvre enfant.

« Je vais te renfermer dans le cellier, lui dit-il ; tu y resteras jusqu’à demain matin sans boire ni manger et sans voir clair. Si tu cries, je te fouetterai ; donc, tais-toi ou je tape ! »

Tout en parlant, il s’acheminait vers la ferme, suivi de Fanchette, de Kidu et de Kéban, qui trottinaient par derrière, à distance respectueuse toutefois du bâton de Mathurin.

Au moment d’être enfermé, Charlot fit une tentative désespérée pour se sauver, mais il n’y gagna que des taloches. Le paysan, qui se trouvait seul à la ferme en ce moment, le poussa dans le cellier et ferma la porte à clé. Puis, détachant son chien de garde, il le lança contre le pauvre Kidu.

Bien qu’il fût de moitié moins gros que le dogue de Mathurin, Kidu se défendit avec courage. Il finit cependant par rouler sous son adversaire qui le mordit cruellement, aux grands éclats de rire du paysan. Notre pauvre ami chien se serait fait tuer sur place si Fanchette n’était parvenue à l’emmener.

Se rappelant que la maison de Charlot était au-dessous de la petite colonne de fumée qu’on voyait à peu de distance, elle se mit à courir dans cette direction. Kidu, devinant sa pensée, la suivit. En voyant partir Kidu, qu’ils regardaient comme le lieutenant de leur maître, la vache blanche, les deux chèvres et le bélier se mirent aussi en marche pour retourner au logis.

CHAPITRE III – Le matelot. – Les jouets. – Les crêpes. – On va au secours de Charlot.

Peu de temps après le départ de Charlot pour les champs, un homme à cheval s’était arrêté devant la chaumière des Morand. Sa monture était une de ces bêtes de louage comme on en trouvait partout autrefois en Bretagne, et qui, malgré leur chétive apparence, font quinze à vingt lieues dans la journée et recommencent le lendemain. Un gamin d’une douzaine d’années suivait le cavalier, afin de ramener l’animal à son propriétaire. Que le cheval trotte ou galope, le pauvre diable ne le quitte pas. Je vous laisse à juger du mal et de la fatigue qu’il se donne pour gagner cinq ou six sous, juste de quoi ne pas mourir de faim.

« N’est-ce pas ici que demeure Antoine Morand, ma petite fille ? demanda l’étranger à Denise, qui lavait des coquillages devant la porte.

– Oui, monsieur.

– Est-il là ?

– Non, monsieur.

– Et sa femme ?

– Elle est dans la maison.

– Tu es leur fille, n’est-ce pas ? reprit le voyageur, qui débouclait les courroies d’un sac de marin attaché sur la croupière de la selle en guise de portemanteau.

– Oui, monsieur ; mon père est à la pêche.

– Mon mari reviendra probablement ce soir, dit Marianne, qui était arrivée au bruit.

– Tant mieux ! s’écria joyeusement le nouveau venu. Je suis Jobic Letallec, et j’étais avec lui.

– À bord de la Bellone, interrompit Marianne ; oh ! il nous a parlé de vous bien souvent.

– Vrai ?

– Oui, dit la petite Denise, c’est bien vrai ; l’autre jour encore, il a bu à votre santé.

– Soyez le bienvenu chez nous, » reprit la mère.

Le matelot jeta la bride du cheval au gamin qui l’accompagnait et embrassa cordialement son hôtesse. Pendant ce temps, Denise s’était emparée du sac du marin et cherchait à le soulever.

« C’est trop lourd pour toi, ma petite, dit le matelot en souriant. Comment t’appelles-tu ?

– Denise, monsieur.

– Eh bien, Denise, tu es très gentille, veux-tu m’embrasser ? »

Denise lui tendit ses joues fraîches et rosées.

« Et toi, petite joufflue ? » demanda-t-il en s’avançant vers Rosalie qui, cachée derrière sa mère, dont elle tenait le tablier, regardait curieusement le nouveau venu.

Rosalie était un peu sauvage. Elle se mit à crier. Mais sa sœur l’apaisa en lui parlant tout bas et la poussa doucement vers le matelot.

Jobic saisit à l’improviste la petite effarouchée. Elle poussa un cri de frayeur.

« Oh hisse ! » dit le matelot en l’installant sur son épaule.

En même temps il riait d’un si bon cœur que Rosalie fut promptement rassurée. Cinq minutes après, elle était encore perchée sur l’épaule de son nouvel ami.

Pendant ce temps, Marianne et Denise avaient mis sur la table un pot de cidre, du beurre et une miche de pain bis. Sur l’invitation cordiale de Marianne, le gardien du cheval était aussi entré dans la chaumière. On lui versa deux grandes bolées (chopines) de cidre, et Denise lui coupa un gros morceau de pain. Tandis qu’il beurrait son énorme tartine avec le recueillement que les paysans bretons mettent à cette opération, Jobic Letallec lui paya le prix fixé pour la location du cheval, et lui donna de plus un bon pourboire. Presque tous les marins sont généreux, et malgré son air brusque, sa grosse voix et sa vivacité, Jobic ne faisait pas exception à la règle.

Quand le gamin se remit en route, Marianne lui donna un second morceau de pain, et le pauvre petit s’éloigna tout joyeux en appelant les bénédictions du ciel sur cette maison hospitalière.

« Je croyais que vous aviez trois enfants, dit Letallec à son hôtesse, qui s’occupait déjà des préparatifs du dîner, – car en Bretagne on dîne à midi.

– Mon fils est sorti avec nos bestiaux, répondit Marianne.

– Il reviendra pour dîner ?

– Oh oui ! dit-elle en riant. Il n’oublie jamais ce moment-là, je vous assure.

– C’est qu’en passant par Plendaniel où il y avait une foire, j’ai acheté quelques babioles aux enfants. Je voudrais qu’ils fussent tous là pour faire ma distribution.

– Oh ! fais voir, monsieur ! » s’écria Rosalie en se trémoussant de joie sur l’épaule du matelot.

Et, leste comme un écureuil, la petite curieuse se laissa glisser à terre.

« Il faut attendre Charlot, » dit Marianne.

Les marins ont un grand faible pour les enfants. Le bon Jobic ne put résister aux câlineries de Rosalie, ni à la muette prière des yeux de Denise. Il ouvrit une boîte et en tira divers jouets qu’il distribua aux deux petites filles.

« Merci, merci, monsieur Jobic ! » disait Denise toute radieuse.

Rosalie, une poupée dans les bras, sautait comme une biche, embrassait Letallec, courait à sa mère, embrassait Denise, revenait au marin et ne pouvait tenir en place.

Jobic riait de bon cœur.

« Qu’est-ce que tu regardes ? demanda-t-il à Denise qui jetait un coup d’œil curieux au fond de la boîte.

– Est-ce qu’il y a quelque chose pour Charlot ?

– Qu’est-ce que c’est que Charlot ?

– Mon frère, monsieur Jobic.

– Pourquoi me demandes-tu cela ?

– Pour lui laisser sa part.

– Eh bien, tu as un bon petit cœur, toi, s’écria Jobic ; mais sois tranquille, le gars n’a pas été oublié.

– Demande à maman qu’elle fasse des crêpes, dit mystérieusement à l’oreille du marin Rosalie, qui semblait depuis quelques minutes ruminer un projet dans sa tête.

– Pourquoi ? répondit-il sur le même ton.

– C’est bon ; les sucrées surtout, ça te fera plaisir.

– Et à toi ?

– À moi aussi, tiens ! »

Marianne avait prévenu le désir de sa fille. Seulement, comme les Morand n’étaient pas assez riches pour se permettre des crêpes sucrées aussi fréquemment que l’aurait voulu la généreuse hospitalité de Rosalie, elle se préparait à faire des galettes de blé noir ou sarrazin.

Une brassée d’ajoncs bien secs fut jetée sur l’âtre et flamba joyeusement. Denise prit la galetière, large disque en fer, armé d’un anneau qui sert à le suspendre. Tandis qu’elle en frottait la surface avec un peu de beurre pour empêcher la galette (ou crêpe non sucrée) de s’y attacher, la mère achevait de délayer la pâte dans une vaste terrine.

Quand cette pâte, ou, pour mieux dire, cette bouillie liquide fut à point, Marianne en remplit une petite tasse en fer-blanc destinée à cet usage et la versa sur la galetière. La pâte, étendue par sa main habile, formait un rond presque parfait. Colorée par la chaleur du feu ainsi que par le beurre dont la galetière était enduite, elle prit bientôt la teinte grise et feuille-morte par endroits.

Pendant ce temps, Denise faisait cuire dans l’eau bouillante des coquillages et des crabes qu’on appelle cancres sur les côtes de Bretagne. Jobic avait ôté sa veste et secondait la petite cuisinière avec autant de bonne volonté que d’adresse, car les matelots savent faire un peu de tout.

Rosalie ne quittait pas d’une semelle son nouvel ami. Elle lui expliquait avec une imperturbable assurance tous les préparatifs que faisaient sa mère et sa sœur. Enfin, une demi-douzaine de galettes étaient fabriquées, lorsque le pauvre Kidu, l’oreille en sang, se précipita dans la maison de toute la vitesse des trois pattes dont il pouvait encore disposer. Quant à la quatrième, atteinte d’une rude morsure, il la tenait suspendue en l’air.

« Oh ! mon Dieu ! s’écria Marianne, dont la première pensée fut pour son fils, qu’est-il arrivé à Charlot ?

– Et Kidu ! Vois donc comme il est abîmé ! » dit Denise en caressant le chien qui lui léchait les mains avec reconnaissance.

Marianne s’élança hors de la chaumière et rencontra la petite Fanchette tout essoufflée d’avoir couru.

« C’est ici la maison des parents de Charlot ? demanda la mendiante.

– Oui, mon enfant. Qu’est-il arrivé à mon fils ? »

Fanchette le lui raconta d’une manière un peu décousue, mais avec intelligence. Comme elle parlait sous l’influence de la peur qu’elle-même avait éprouvée, son récit effraya vivement Marianne.

« Ah ! mon Dieu ! s’écria-t-elle, on m’avait bien dit que les nouveaux fermiers étaient de méchantes gens, mais je n’aurais jamais cru des chrétiens capables de frapper ainsi un pauvre enfant. Je cours chez eux.

– Non, dit Jobic en la retenant, j’y vais, moi. »

Marianne insista et, bon gré mal gré, voulut aller retrouver son fils.

« Mais toi reste ici, mon enfant, dit Jobic à la mendiante. Tu es fatiguée, il faut te reposer.

– Non, répondit Fanchette, je vous accompagnerai. Si le vilain homme disait que Charlot n’est pas dans le cellier, je serais là pour soutenir le contraire.

– Et s’il te bat ?

– Tant pis ! ça m’est arrivé tant de fois.

– Ça ne t’arrivera pas avec moi, toujours, ni devant moi ! » s’écria Letallec.

Puis, soulevant la petite, il l’emporta dans ses bras robustes, et se dirigea vers la ferme.

Kidu courait devant eux sur ses trois pattes, et revenait à chaque instant caresser Jobic, comme s’il eût deviné, le bon animal, qu’il amenait du secours à son jeune maître.

CHAPITRE IV – Délivrance de Charlot. – Les exploits de Jobic. – Deux bains dans la mare.

Il n’est jamais agréable pour un enfant de neuf ans de se trouver renfermé dans un endroit obscur, avec la perspective d’y passer vingt-quatre heures sans boire ni manger.

La colère et la frayeur du prisonnier n’empêchaient pas son estomac de lui rappeler qu’il était près de midi, et que le dîner de la maison paternelle chauffait en ce moment. Encore s’il avait eu les pommes de terre si bien arrangées sous la cendre ! Elles devaient maintenant être cuites à point. Le plaisir aurait été grand de les partager avec la petite Fanchette !

Au milieu de ses préoccupations gastronomiques, Charlot en éprouvait d’autres plus sérieuses. Le souvenir de certain gros bâton, qu’il avait vu dans la main du fermier et qu’il avait entendu résonner sur les côtes de la pauvre Bellone, le faisait frémir. Et le gros chien donc, s’il était lancé contre lui !

Cette idée effrayait beaucoup le pauvre enfant. À chaque aboiement du dogue, il tremblait de tous ses membres.

Deux ou trois fois, l’entendant rôder près de la porte de sa prison, il se mit à pousser des cris perçants.

« Veux-tu te taire ! lui criait alors Mathurin qui, assis sur le brancard d’une charrette, emmanchait des fléaux à battre le grain. Si tu cries, je te plonge dans la mare. »

Il y avait en effet, au milieu de la cour, une mare d’eau bourbeuse qui servait de baignoire aux oies et aux canards.

Peu soucieux de partager leurs plaisirs, Charlot prenait le parti de se taire.

Mais bientôt la peur s’empara de lui plus que jamais ; le chien aboyait.

« Qu’est-ce qu’il y a, Corlay ? » dit le paysan à l’animal.

Corlay répondit à sa manière en grondant plus fort.

Ce qui excitait ainsi la mauvaise humeur du chien de garde, c’était l’arrivée de Kidu. Il s’avançait hardiment, précédant Marianne, Jobic et la petite mendiante.

« C’est ici ; et voilà où ce méchant homme a enfermé Charlot, » dit Fanchette en montrant le cellier.

Puis elle ajouta toute tremblante :

« Et le voilà, lui, avec son gros chien et son gros bâton.

– C’est bon, je vais lui parler, murmura Jobic.

– Oh ! non, je vous en prie ! s’écria Marianne, craignant quelque violence du matelot. Laissez-moi d’abord causer avec lui.

– Soit ! »

Malheureusement pour les intentions pacifiques de Marianne, Kidu et Corlay s’étaient précipités l’un sur l’autre. Comme la première fois, le pauvre Kidu eut le dessous, et son féroce adversaire l’aurait étranglé si Jobic n’était intervenu.

« Rappelez donc votre chien ! » cria-t-il au fermier qui riait méchamment.

Au lieu de rappeler Corlay, Mathurin l’excita.

« Kss, kss ! dit-il.

– Oui-da ! » fit Jobic.

Il empoigna un des bâtons de houx destinés à être ajustés aux manches des fléaux et s’en servit si vigoureusement aux dépens de maître Corlay, que celui-ci lâcha le pauvre Kidu et voulut se jeter sur Jobic ; mais le marin maniait son bâton comme sait le faire tout matelot armoricain. En un clin d’œil, Corlay reçut cinq ou six coups qui le mirent en complète déroute.

« Voulez-vous laisser mon chien, vous ! » s’écria Mathurin furieux.

Jobic allait lui répondre sur le même ton ; mais Marianne le retint en lui mettant la main sur le bras.

« Letallec, je vous en prie ! dit-elle.

– J’apprenais à votre chien à connaître son monde, murmura le matelot qui se contenait à peine.

– Monsieur, reprit Marianne, je viens réclamer mon fils que vous avez enfermé.

– Ah ! te voilà, petite coquine ! » interrompit Mathurin en menaçant du poing la pauvre Fanchette, qui se réfugia derrière le marin.

En ce moment Charlot, reconnaissant la voix de sa mère, se mit à pousser des cris de paon.

« Maman ! maman ! À moi ! au secours ! »

La pauvre mère se figura qu’on égorgeait son fils et courut au cellier. Mathurin lui barra le passage et la repoussa brutalement. Comme elle se débattait pour s’échapper, il leva la main sur elle.

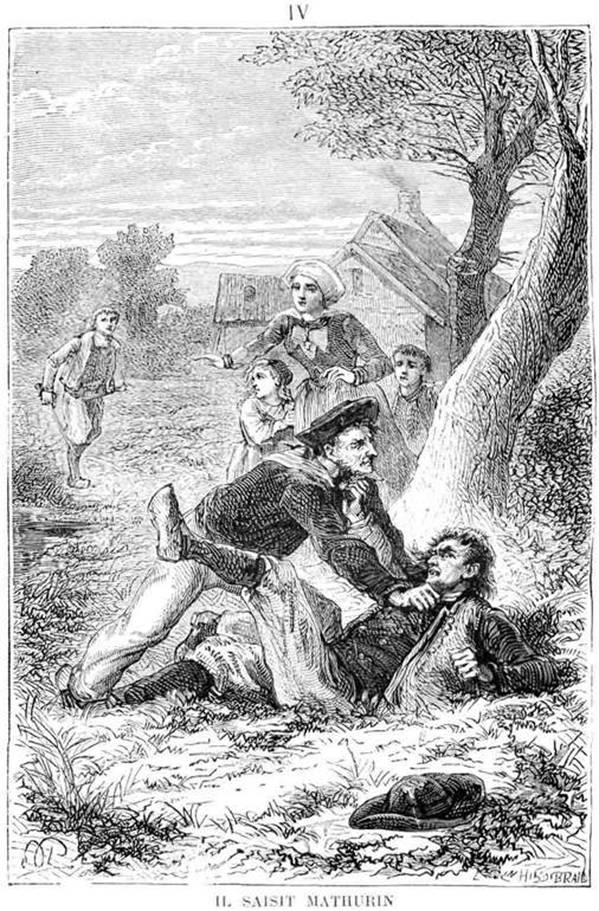

Mal lui en prit. Un poignet de fer lui saisit le bras et le rabattit avec tant de force qu’il poussa un cri de douleur.

« Expliquons-nous tranquillement, lui dit Jobic sans le lâcher. Chut ! ne bougeons pas, ou je serre. »

Pendant que Mathurin racontait avec force exagération les ravages commis par les bestiaux de Charlot, Marianne courait ouvrir à son fils. Le pauvre petit se jeta tout en pleurs dans les bras maternels. Il avait le nez en sang et une joue rouge encore du soufflet que lui avait donné son brutal adversaire.

« Comment avez-vous eu le cœur de frapper ainsi cet enfant ? » dit Marianne indignée en montrant au fermier la trace des coups qu’avait reçus maître Charlot.

Comme tous les gens qui n’ont que de mauvaises raisons à donner, Mathurin se répandit en injures et en récriminations.

« Causons tranquillement, interrompit Jobic qui n’était jamais plus en colère que lorsqu’il employait cette formule pacifique. À combien évaluez-vous le dégât dont vous vous plaignez ? »

Mathurin continua de parler à tort et à travers.

« Résumons-nous, reprit le matelot qui le tenait toujours par le bras. À combien estimez-vous le dégât ?

– À plus d’un écu (trois francs), répondit Mathurin, aussi menteur que brutal.

– Un écu ! dit Marianne. Mais, dans toute la journée, la vache et les chèvres ne pourraient pas consommer pour dix sous de trèfle.

– Brisons là, fit le matelot au fermier. Voici vingt sous, mon garçon. Sous le rapport du dommage nous sommes quittes, n’est-ce pas ?

– À peu près, » grommela Mathurin, enchanté de cette aubaine, car les bestiaux n’avaient pas mangé pour la moitié de ce prix, et vingt sous, qui semblent bien peu de chose à des Parisiens, sont une somme pour de pauvres paysans.

« Maintenant, reprit Jobic, il nous reste un autre petit compte à régler, mon gaillard : j’ai à vous rendre les coups que vous avez donnés à l’enfant.

– Il m’avait jeté des pierres ! s’écria Mathurin qui, voyant le marin ôter sa veste, la plier soigneusement et la poser sur une traverse, ne comprenait que trop la signification de cette pantomime.

– Ce n’est pas vrai, dit Charlot.

– Ce n’est pas vrai, » répéta Fanchette.

Emporté par la colère, Mathurin allongea un soufflet à la petite mendiante qu’il renversa du coup. À cette vue, Jobic se dégagea des mains de Marianne et tomba à coups de poing sur le fermier.

Quoique plus jeune que son adversaire, Mathurin avait au moins dix centimètres de plus que lui ; mais Jobic était brave et vigoureux, et le fermier n’était qu’un poltron. Il demanda grâce bien vite.

Au moment où Jobic le lâchait, Mathurin aperçut un des domestiques de la ferme qui arrivait en courant.

« À moi ! cria-t-il. À moi, Fanche ! »

Et se jetant à l’improviste sur Letallec qui ramassait sa veste, il lui porta traîtreusement un grand coup dans le dos.

Jobic se retourna en poussant un rugissement. Il saisit Mathurin à la gorge et le renversa sous lui.

« Prenez garde, Jobic ! » lui cria Marianne en lui montrant le domestique qui n’était plus qu’à deux pas des combattants.

Jobic se redressa, enleva Mathurin de terre et le lança contre le domestique avec tant de force que maître et valet s’en allèrent rouler ensemble dans la mare, au grand effroi des canards et des oies.

Malgré son inquiétude, Marianne ne put s’empêcher de rire en voyant les deux paysans se débattre au milieu de l’eau, se raccrocher l’un à l’autre au sortir de la mare dans un état indescriptible.

Ne désirant point renouveler connaissance avec le matelot qui avait repris son bâton de houx et le faisait tourner d’une façon peu engageante, Mathurin se sauva dans la maison.

« Causons tranquillement, mon gars, dit Jobic au valet que Marianne connaissait depuis longtemps. Je ne te veux point de mal, et tu serais bien bon de te faire assommer pour un maître aussi poltron que le tien. »

Le domestique avait déjà eu à se plaindre de la brutalité du nouveau fermier ; mais le bain qu’il venait de prendre lui restait sur le cœur.

« Regardez dans quel état votre maître a mis mon fils, dit Marianne en lui montrant la figure enflée de Charlot.

– Ça me fait bien mal, Fanche, ajouta le petit garçon.

– Pauvre gars ! » murmura le paysan, qui avait vu naître Charlot et lui avait fabriqué plus d’un sifflet et plus d’un manche de fouet. »

Pour faire oublier à Fanche son bain imprévu, Marianne l’invita à venir boire un verre de cidre quand il passerait devant la chaumière des Morand.

« Et je vous ferai goûter du rhum que j’ai apporté des Indes, ajouta le matelot. Ça vous séchera si bien que vous ne me garderez pas rancune de votre culbute. »

Le paysan était un brave garçon et ne méprisait ni le cidre ni le rhum ; il se mit à rire et promit d’entrer chez les Morand dans le cours de la journée.

« Mes compliments à votre maître, lui dit Jobic en le quittant. Puisqu’il ne connaît pas encore ses voisins, vous pouvez le prévenir que mon camarade Antoine Morand est plus vigoureux que moi, et que, si jamais on touchait à ses enfants, il pourrait bien assommer le coupable, ou lui fendre la tête d’un coup de bâton. Au revoir et sans rancune. »

CHAPITRE V – Les bons cœurs. – Promesses de Jobic. – Le départ pour la pêche.

Tandis que le domestique rentrait à la ferme pour changer de vêtements, Jobic, Marianne et les deux enfants reprenaient le chemin de la grève.

Charlot, consolé par le plaisir qu’il avait eu à voir son ennemi se débattre dans la mare, cheminait gaiement avec la petite mendiante.

« Et les pommes de terre ! » s’écria celle-ci en passant à côté du champ.

Ils coururent au talus et trouvèrent les pommes de terre un peu carbonisées, mais cependant mangeables. Charlot en devint encore plus joyeux. Fanchette les mit dans son tablier et continua son chemin avec la famille, car Marianne l’avait invitée à dîner. Denise la reçut en l’embrassant et la servit de son mieux.

Quoiqu’on soit fort humain pour les mendiants en Bretagne et qu’on leur parle toujours avec bonté, la pauvre orpheline s’était trouvée rarement à pareille fête. – Jamais, disait-elle, elle n’avait mangé de si bonnes galettes !… Et les coquillages étaient si bien cuits ! Et le lait de la vache blanche avait si bon goût !

Après le dîner, Denise tira sa mère à l’écart.

« Maman, dit-elle, la pauvresse doit avoir bien froid avec son justaucorps en toile.

– Eh bien ? demanda Marianne qui voyait venir sa fille.

– Eh bien, si tu me permettais de lui donner un des miens, puisque j’en ai deux ?

– Alors tu n’en auras plus pour te faire belle le dimanche ?

– Tant pis, murmura Denise avec un soupir. Veux-tu ? » reprit-elle en montrant du doigt l’armoire.

La mère en souriant fit signe que oui.

La petite courut au meuble, grimpa sur une chaise, saisit le justaucorps et l’apporta toute joyeuse à Fanchette.

Celle-ci hésitait à l’accepter et regardait timidement Marianne.

« Prends, mon enfant, » dit la femme du pêcheur.

Fanchette prit le vêtement avec mille remerciements joyeux et confus.

« Écoute, dit Jobic à la gentille Denise, demain nous irons à Lanmodez choisir un justaucorps, et nous achèterons en même temps un tablier et une coiffe pour cette petite. Hein, ça te va-t-il ?

– Oh oui ! » s’écria Denise en frappant des mains.

Rien ne vaut le bon exemple de leurs aînés pour former au bien les jeunes enfants. Témoin de la générosité de sa sœur, Rosalie creusait sa petite cervelle pour trouver un moyen de l’imiter. Après cinq minutes de réflexion, elle alla chercher un de ses bonnets, se hissa sur le banc à côté de Fanchette et se mit en devoir d’ajuster la coiffure sur la tête de la pauvresse. Comme Fanchette avait sept ans, et Rosalie quatre, les dimensions de leurs têtes ne s’accordaient guère, et l’entreprise de l’enfant était difficile à exécuter. La pauvre Fanchette y perdit quelques cheveux et ne se plaignit pas. Enfin Jobic, qui s’était amusé des efforts et de la gravité de Rosalie, promit d’emmener le lendemain tout le monde à Lanmodez.

« Allons-y tout de suite, » dit Rosalie.

Jobic ne demandait pas mieux. Marianne s’y opposa.

« Demain c’est dimanche, dit-elle ; les enfants auront leurs beaux habits ; puis leur père pourra venir avec nous.

– C’est juste, » fit le marin.

Rosalie et Charlot se regardèrent piteusement.

« Et tes bestiaux, Charlot ? reprit la mère ; il est temps de les faire sortir. »

Malheureusement, quand les enfants se sont amusés, il leur paraît ensuite très dur de se remettre à la tâche ordinaire.

Charlot fit la grimace à l’appel de sa mère. Il n’avait pas envie de quitter Jobic. Cependant, comme il n’était point désobéissant, il prit son chapeau de paille, sa gaule, et sortit en soupirant.

« Pauvre petit ! murmura Marianne en le suivant de cet œil attendri des mères, qui sont toujours disposées à compatir aux moindres contrariétés de leurs enfants.

– Maman, dit Denise, si tu veux, j’irai aux champs à la place de Charlot. Je filerai là-bas aussi bien qu’ici.

– Une idée ! dit le matelot, qui ne savait qu’inventer pour faire plaisir à ses jeunes amis. C’est aujourd’hui la grande marée, la mer va se retirer fort loin. C’est le vrai moment pour pêcher au bas de l’eau. »

Nous dirons tout à l’heure ce que l’on appelle ainsi.

Les enfants firent un bond de joie : la pêche au bas de l’eau était un de leurs rêves ; mais leur mère ne voulait pas qu’ils y allassent seuls, et elle avait trop à faire chez elle pour les y accompagner, tandis qu’Antoine trouvait plus de bénéfice à pêcher en bateau.

En voyant la joie de son petit monde, Marianne ne put s’empêcher de sourire.

« Et les bestiaux ? murmura-t-elle avec une inflexion de voix qui révélait qu’elle ne demandait pas mieux que d’être convaincue.

– J’irai à la place de Charlot, s’écria Denise, toujours disposée à se dévouer.

– Si on veut, dit timidement la petite mendiante, moi, je les garderai.

– Cela te privera du plaisir de la pêche, pauvre enfant, fit observer Marianne.

– Oh ! non, madame, je suis si fatiguée que je ne pourrais marcher ; puis j’ai les pieds tout écorchés et l’eau de mer me brûlerait. »

Il y avait du vrai dans ce que disait Fanchette ; mais elle était heureuse surtout de pouvoir faire quelque chose pour ceux qui lui avaient témoigné tant de bonté.

On finit par accepter sa proposition. Charlot, qui était revenu de l’étable, s’empressa de lui confier son sceptre, c’est-à-dire sa gaule d’osier, et lui donna gravement ses instructions. Il fut convenu que Fanchette reviendrait pour souper et qu’elle coucherait chez les Morand.

Mais les bestiaux, quand il voulut les faire sortir, regardaient l’étrangère avec de grands yeux étonnés. Kidu surtout ne pouvait s’expliquer cet arrangement ; il allait de Fanchette à Charlot et de Charlot à Fanchette.

« Qui dois-je suivre ? » demandait-il.

Il penchait cependant pour accompagner Charlot ; mais ce dernier brandit son bâton d’un air terrible, tandis que Fanchette l’appela de sa voix douce en lui montrant du pain. Kidu comprit, et jetant un dernier regard de reproche à son maître, il suivit la mendiante. Il mordit même un peu les jarrets de ce coquin de Kéban qui ne voulait point s’éloigner de son pâtour (pâtre) ordinaire.

Pendant ce temps, Jobic préparait les ustensiles nécessaires à la pêche. Il prit pour lui la hotte, le havenot et la fouine d’Antoine.

Tout le monde sait ce que c’est qu’une hotte, sorte de long panier comme en ont les chiffonniers et que les pêcheurs portent aussi sur leur dos.

Le havenot (havenet, en d’autres pays) est une grande poche en filet fixée sur un cercle en bois et emmanchée au bout d’un long bâton. On la plonge dans l’eau lorsqu’on voit des crevettes ou de petits poissons. Puis on la relève brusquement. L’eau s’écoule à travers les mailles, et les poissons restent au fond de la poche, où les pêcheurs les prennent ensuite avec la main pour les jeter dans la hotte.

La foëne, qu’on appelle fouine sur les côtes de Bretagne, est une sorte de longue fourchette en fer à deux dents ; à trois dents elle porte le nom de trident. Elle est aussi adaptée à un manche de la longueur des cannes que portaient jadis nos grands-pères. Elle sert à piquer les poissons, principalement les poissons plats, tels que les plies et les soles qu’on trouve dans les flaques d’eau.

Outre ces trois ustensiles, Jobic prit encore un levier en fer destiné à soulever les pierres sous lesquelles se cachent les homards et les roussettes ou chiens de mer.

Avec quelques morceaux de vieux filets, que Marianne eut la complaisance de coudre, le marin confectionna tant bien que mal deux havenots pour les petites filles. Rosalie surtout tenait à en avoir un et ne trouvait pas le sien encore assez grand. On lui donna de plus la fourchette de fer qui servait à mettre les ajoncs dans le feu. Denise, plus facile à contenter, prit un simple bâton aiguisé, afin de laisser à Charlot la foëne de Marianne.

Heureuse de la joie de ses enfants, l’excellente mère n’avait qu’un regret, c’était de ne pas être témoin de leurs exploits. Jobic lui proposa de venir ; mais elle avait le ménage à faire, les vêtements et les filets à raccommoder, le souper à préparer ; tout cela ne lui laissait guère le temps de s’amuser.

« Allez sans moi, dit-elle au matelot. Veillez bien sur les enfants, et bonne chance ! Prenez garde à Rosalie surtout, car elle est fort imprudente.

– Soyez tranquille, répondit gaiement Jobic. Adieu vat[3] ! En route, timonier ! »

Il installa Rosalie sur le goëmon qu’il avait mis dans la hotte, prit la main de Denise et partit aussi léger que s’il n’avait rien eu sur le dos.

CHAPITRE VI – La pêche au bas de l’eau. – Le homard de Charlot. Bataille de Rosalie avec une roussette. – Le souper. – Le retour d’Antoine. – Les emplettes de Jobic. – La soirée sur la grève.

À certaines époques de l’année, bien connues des savants et des riverains, la mer se retire plus loin que d’habitude. Elle laisse alors à découvert de vastes espaces qui, en temps ordinaire, restent sous les flots. Les poissons, n’ayant point d’almanach, ne prévoient pas cette circonstance ; un grand nombre, qui n’ont point suivi le courant, se trouvent tout à coup prisonniers dans de petites flaques d’eau ou bien au milieu de bassins formés dans le creux des rochers. Et malheur à eux si quelque pêcheur les découvre avant que la marée suivante les ait remis en liberté.

Dès que la mer commence à descendre, les pêcheurs, et même beaucoup de paysans, qui ne pêchent que ces jours-là, suivent pas à pas la retraite des flots. De temps en temps quelques rigoles leur barrent le passage. Ils les traversent bravement ou les tournent.

Parvenus à une certaine distance, ils commencent leur chasse. L’un pique une petite sole, l’autre attrape avec sa fourchette un congre ou anguille de mer ; celui-ci déniche un homard caché sous une grosse pierre, et le tire à grand’peine de son trou, en évitant l’atteinte des grosses pinces que l’animal met toujours en avant. D’autres plongent leur havenot dans les trous profonds où ils voient nager un bataillon de crevettes, et enlèvent, d’un seul coup, une cinquantaine de soldats à la grise armure. On trouve aussi des huîtres, force crabes et divers coquillages, tels que les bernicles qui ont la forme d’un chapeau chinois, les daïns ou coquilles de Saint-Jacques, pareilles à celles que portaient autrefois les pèlerins, les ormeaux dont j’ignore le nom scientifique, mais qui ont l’air de meringues aplaties et dont la coquille a des reflets nacrés.

Il fallait faire un assez long trajet avant d’arriver à l’endroit où la pêche commençait à devenir fructueuse ; mais Denise et Charlot marchaient vaillamment. Quant à Rosalie, perchée sur la hotte, elle suppléait par le travail de sa langue à l’oisiveté de ses jambes.

Dès qu’on fut en plein territoire de pêche, Jobic mit à terre la petite bavarde. Elle saisit fièrement son havenot et sa fourchette, avec laquelle elle avait failli deux ou trois fois s’éborgner, et trottina sur les talons du marin.

Si Jobic avait voulu faire une pêche sérieuse, il aurait maudit plus d’une fois ses petits acolytes ; mais il tenait surtout à les amuser.

Ceux-ci s’en donnaient à cœur joie.

Chaque fois que l’un d’eux avait pris un poisson gros comme le doigt, il courait le montrer à Jobic qui s’extasiait sur l’habileté du jeune pêcheur. De temps en temps, le matelot jetait furtivement dans le chemin de Rosalie ou de Denise une sole ou une plie déjà piquée par sa foëne.

Quelle joie c’était alors ! Denise aurait pu facilement arriver la première et s’emparer du beau poisson ; mais elle se laissait volontairement dépasser par Rosalie qui faisait trotter ses petites jambes avec une grande agilité.

Une autre fois, Jobic glissait une anguille dans la hotte de la petite fille ou dans celle de Charlot, et sa récompense était dans les cris de joie que leur arrachait cette découverte inexplicable d’un poisson venu de lui-même au-devant de la friture. Charlot travaillait de tout son pouvoir. Comme il se trouve quelquefois dans les trous de rochers des roussettes qui mordent assez dur, et des homards dont la pince pourrait blesser la main délicate d’un enfant, Marianne et Jobic avaient bien recommandé aux petits pêcheurs d’y prendre garde ; mais l’ardeur du butin leur faisait tout oublier.

Tandis que Jobic vidait dans la hotte de Rosalie les crevettes prisonnières au fond du grand havenot, il entendit des cris perçants ; c’était maître Charlot aux prises avec un énorme homard.

« À moi ! Jobic, à moi ! s’écriait Charlot.

– Qu’est-ce que c’est ? demanda le marin en accourant.

– Je tiens un homard.

– Apporte-le.

– Il ne veut pas me lâcher. »

Jobic se mit à rire. Évidemment la blessure de Charlot n’était pas dangereuse. Denise, en revanche, croyait son frère perdu. Elle aurait volontiers pleuré. Rosalie se cachait derrière Jobic.

Le marin s’approcha du petit Morand. Il fourra sa main calleuse dans le trou.

« Aïe ! cria Charlot.

– Voilà le coupable ! » dit Jobic en retirant un homard d’une superbe dimension, dont la pince serrait encore la main de Charlot.

On lui introduisit un petit morceau de bois à la jonction des deux branches qui composaient la pince, afin de l’empêcher de mordre désormais personne. Puis on le jeta dans la hotte d’où l’on avait eu soin d’enlever le varech ou goëmon.

« Hein ! quel beau homard j’ai pris là ! s’écriait fièrement Charlot, tout en frottant sa main qui lui faisait encore un peu mal.

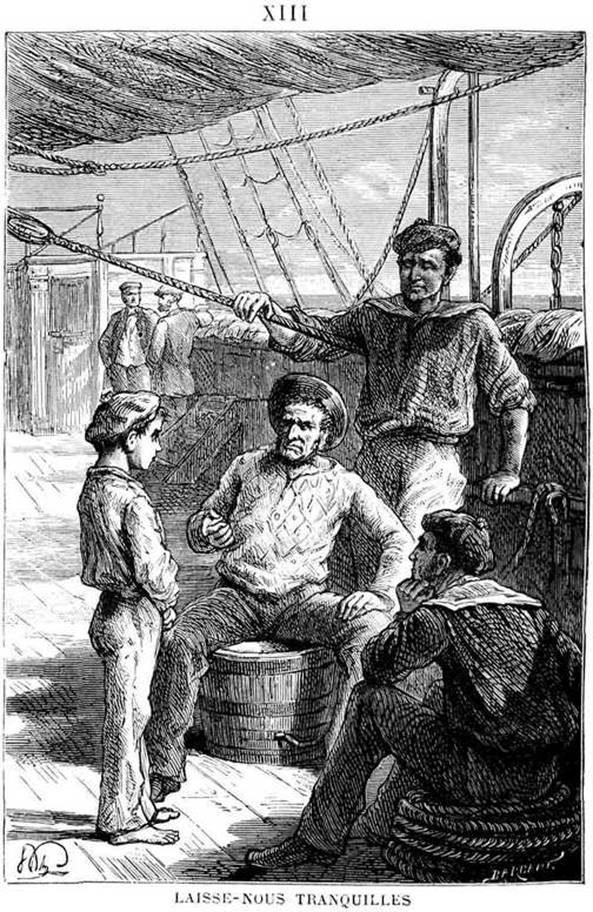

– Comment un garçon de ton âge, un fils de pêcheur surtout, se laisse-t-il attraper ainsi et crie-t-il pour si peu de chose ? dit Jobic au petit garçon.

– Dam ! il pinçait dur, le homard.

– Un homme doit savoir supporter la douleur sans crier.

– Je ne crierai plus, Jobic. Mais tout de même j’appellerai, dis ?

– À la bonne heure ! Tiens, j’aperçois là-bas une roussette qui se sauve. Donne-lui un bon coup de foëne pour l’arrêter.

– Non, c’est à mon tour ! » s’écria la petite Rosalie.

Et brandissant la fourchette aux ajoncs, elle marcha d’un pas délibéré vers la roussette qui cherchait à gagner une flaque d’eau.

Il est bon de dire que ces animaux ont une gueule fort bien garnie de dents, une mâchoire vigoureuse et une peau si rude qu’on s’en sert pour polir le bois. Celle-ci était toute petite ; sans cela Jobic n’eût pas laissé Rosalie l’attaquer seule.

Intrépide comme un petit diable, l’enfant lança sa fourchette, mais elle manqua son gibier et n’atteignit que le sable. La bête, mécontente de se voir ainsi barrer le passage, ouvrit une gueule menaçante. Rosalie, qui avait déjà relevé son arme pour en porter un second coup, fit probablement une réflexion prudente à la vue des dents de la roussette, car, au lieu d’avancer, elle se replia sur le gros de l’armée, aux grands éclats de rire de ses compagnons.

Cet accueil humilia tellement la petite fille, qu’elle chargea de nouveau son adversaire qui, de son côté, avait jugé bon de battre en retraite. Nous devons avouer tout bas, tout bas, que Rosalie la prit par derrière, mais enfin elle atteignit cette fois la roussette.

« Bravo ! bravo ! » lui cria Jobic.

Et, d’un coup de foëne savamment appliqué sur la tête du chien de mer, il l’étourdit complètement.

Rosalie, tout essoufflée, toute palpitante, étendit en guise d’épée sa fourchette sur le corps de son ennemi vaincu. Elle avait l’air d’un triomphateur romain.

« Prends garde ! elle vit peut-être encore ! » lui cria Jobic.

Rosalie ne put se défendre d’un mouvement de panique. Elle fit un bond en arrière qui lui fit perdre un peu de son attitude victorieuse, et ne fut pas très fière quand elle s’aperçut, aux rires de Denise et de Charlot, qu’elle avait été dupe d’une plaisanterie. La roussette fut jetée dans la hotte où elle alla tenir compagnie au homard et à une quarantaine de petits poissons.

Bientôt les enfants commencèrent à traîner la jambe.

« Rentrons, dit Jobic.

– Non, non ! s’écria Charlot. Encore !

– Encore ! » répéta Rosalie.

Le bon Jobic obéit. On continua à suivre la marée qui descendait toujours. À la fin pourtant, Letallec vit qu’il était grand temps de virer de bord. Rosalie dormait à moitié. Denise était à bout de forces, et Charlot s’asseyait sur tous les rochers. Le retour fut pénible. Les enfants avaient marché en avant tant qu’ils avaient pu, sans garder de forces pour le retour.

Maintenant ils n’en trouvaient plus.

Jobic mit du goëmon frais par-dessus les poissons, et Rosalie reprit sa place sur le dos du marin, dont elle tenait la tête en guise de point d’appui.

Quoique Denise ne se plaignît pas, Jobic eut pitié d’elle. Il la prit dans ses bras et la porta jusqu’à la falaise.

« Je vous fatigue, disait la petite qui voulait marcher.

– Non, répondait le bon matelot, cela fait contrepoids à la hotte et à la grosse crevette qui est là-dessus. »

C’était Rosalie qu’il appelait ainsi. Alors Rosalie, pour le punir, lui tirait les cheveux.

Quant à Charlot, il avait voulu s’arrêter trois ou quatre fois ; mais Jobic lui faisait honte de sa paresse, et l’enfant se remettait en marche.

On arriva enfin à la chaumière des Morand. Jobic déposa sur la table sa hotte et les deux petites filles qui se réveillèrent pour l’embrasser et pour assister à l’exhibition du butin.

Pour de vrais pêcheurs, la récolte n’eût pas semblé fort brillante ; mais, pour des enfants de cet âge, c’était superbe. Tous trois se pâmaient d’admiration, et la mère en fit autant pour augmenter leur plaisir.

Il avait été convenu qu’on attendrait le père pour souper ; mais les pauvres petits tombaient de fatigue et de sommeil. Marianne leur fit cuire tout de suite un poisson et leur donna quelques crêpes.

Ils mangèrent, les yeux fermés, et se trouvèrent dans leur lit sans savoir comment. Cinq minutes après, ils dormaient du profond et charmant sommeil de l’enfance.

On prétend même que Charlot, qui avait un peu trop soupé, ronflait ; mais pour mon compte je n’en crois rien.

Fanchette revint à sept heures avec les bestiaux. Elle les mit à l’étable et s’acquitta à merveille de ses fonctions de bergère. Elle entra ensuite dans la maison et s’occupa silencieusement à seconder Marianne qui préparait le souper. C’était le premier ménage un peu convenable qu’elle eût vu ; tout était nouveau, tout était surprise pour elle, tout lui paraissait merveilleux. Marianne était ravie du naïf hommage rendu à l’ordonnance de sa maison.

On voyait que la pauvre enfant ne savait pas faire grand’chose ; mais elle regardait si attentivement et devinait si bien ce qu’elle ignorait, qu’elle parvenait toujours à se rendre utile.

La bonne Marianne la prit tout de suite en affection ; Jobic en fit autant, quoique le petit lutin de Rosalie restât toujours sa favorite.

Avec la marée montante apparut la barque d’Antoine. Jobic alla sur la grève attendre son camarade afin de lui donner un coup de main pour débarquer le poisson.

La joie des deux amis fut grande de se retrouver. Ils s’embrassèrent avec effusion. On porta sur le rivage les paniers contenant la pêche qui avait été bonne, ainsi qu’il arrive généralement par les grandes marées.

Aussi le souper fut-il gai.

« Quelle est cette enfant ? » demanda Antoine en regardant avec surprise la petite Fanchette qui trottinait dans la cuisine, attisant le feu, apportant les plats et lavant les assiettes comme si elle était de la maison.

Marianne le lui raconta tout bas en faisant l’éloge de Fanchette, éloge que Jobic appuya de tout son pouvoir. Le brave pêcheur passa doucement sa main brunie sur la tête de la petite et lui dit quelques mots bienveillants. On fit dans la cuisine un lit pour Fanchette avec du varech desséché, de la paille et une grosse couverture. Jobic, qui aurait au besoin dormi sur des planches, s’en alla coucher dans une sorte de petit grenier où l’on renfermait la paille.

Sur ce lit primitif, le digne marin dormit si bien, qu’Antoine fut obligé de le secouer vigoureusement le lendemain matin pour le réveiller.

Les trois petits Morand étaient déjà sur pied depuis deux heures au moins. Ils regardaient, toutes les cinq minutes, le cadran du coucou qui ornait un des coins de la chaumière, afin de voir s’il était temps de partir pour Lanmodez. Marianne, heureuse de leur joie, se hâta de leur mettre leurs habits du dimanche. Denise et sa mère pillèrent ensuite leur modeste garde-robe pour habiller Fanchette un peu plus décemment.

La pauvre petite ne s’était jamais vue si belle ; elle se contemplait avec admiration dans le miroir de Denise, et remerciait chaleureusement ses bienfaitrices.

Neuf heures sonnèrent enfin, et l’on partit pour le village afin d’assister d’abord à la grand’messe. En sortant de l’office, Jobic prit Rosalie dans ses bras. Denise et Charlot empoignèrent chacun un pan de sa ceinture et le suivirent de boutique en boutique.

Le digne marin était si heureux du plaisir que ses cadeaux causaient à ses petits amis, qu’il aurait dépensé tout son argent en futilités si Marianne et son mari ne l’avaient emmené, pour ainsi dire de force.

On revint donc à la chaumière, en ramenant bien entendu la petite Fanchette, que Jobic n’avait eu garde d’oublier dans ses générosités.

Après le dîner, on alla se promener sur la grève. Les enfants étrennèrent leurs nouveaux jouets. Pendant ce temps, Antoine et Jobic causaient ensemble et rappelaient les souvenirs de leurs voyages.

CHAPITRE VII – Départ pour la pêche en mer. – La tempête. – Malheur affreux. – Dévouement de Jobic.

Le soir, tout en fumant, Antoine demanda à son ami ce qu’il comptait faire et quels étaient ses projets de voyage.

« Je pars sur le Marignan pour Bombay, dit Jobic.

– Quand appareille-t-il ?

– Dans un mois.

– Bon !

– Mais il faut que je sois à mon poste dans huit jours.

– Pourquoi ?

– Pour le chargement, donc !

– Eh bien, en attendant, tu vas rester ici.

– Si je ne te gêne pas ?

– Tu vois bien que non. Tout le monde t’aime déjà comme si tu étais de la famille.

– C’est vrai, dit Marianne en souriant.

– Oh oui ! s’écrièrent les enfants ; il ne faut jamais partir, monsieur Jobic.

– Jamais ! jamais ! répéta Rosalie.

– Tu veux que je reste ici, petit chiffon ?

– Oui.

– C’est dit alors. »

Les enfants battirent joyeusement des mains.

« Et Fanchette restera aussi, dit Charlot.

– Oh ! oui, maman ! » murmura Denise en regardant sa mère d’un air suppliant.

La pauvre Marianne n’aurait pas mieux demandé, car la situation de la petite mendiante l’intéressait vivement : mais trois enfants à nourrir sont déjà une lourde charge.

« Nous tâcherons de lui trouver une occupation dans les environs, chez de braves gens qui seront bons pour elle, dit-elle en embrassant Fanchette ; elle viendra nous voir tous les jours et passera chez nous ses dimanches. Je m’en occuperai dès demain. En attendant, Antoine permettra qu’elle demeure avec nous.

– Tant que tu voudras ! s’écria Antoine, qui avait aussi bon cœur que sa femme.

– Que Dieu vous récompense ! » murmura Fanchette.

Puis, cédant à son émotion, la pauvre petite cacha sa tête dans son tablier et sanglota dans un coin, à la grande stupéfaction de Rosalie qui ne savait pas encore qu’on pût pleurer de joie.

Tout étant ainsi arrangé à la satisfaction générale, les enfants allèrent docilement se coucher. Leurs parents ne tardèrent pas à faire comme eux, car Antoine et son ami Jobic devaient partir pour la pêche le lendemain de grand matin.

Charlot, qui s’était endormi avec le secret espoir qu’on l’emmènerait, se réveilla au point du jour. Il s’élança bien vite de son lit.

Hélas ! les deux marins avaient déjà quitté la maison. Prenant à peine le temps de s’habiller, le gamin courut sur la grève. La barque d’Antoine était à dix ou douze encâblures du rivage et filait rapidement vers la pleine mer.

Charlot se donna deux ou trois grands coups de poing dans la tête, puis, calmé par ce remède original, il reprit le chemin de la maison, déjeuna de bon appétit et partit avec ses bestiaux.

Dans le courant de la journée, le ciel se couvrit de nuages sombres et menaçants. Les vagues commençaient à moutonner, c’est-à-dire à se couvrir d’écume dans le lointain. Sur le rivage, les flots déferlaient avec une fureur croissante. Les oiseaux de mer voltigeaient de tous côtés en poussant des cris aigus. Bientôt les femmes des pêcheurs se groupèrent sur la grève. L’inquiétude était peinte sur leurs visages. Quelques-unes montaient sur les points les plus élevés de la falaise, pour tâcher de découvrir à l’horizon les bateaux de leurs maris ou de leurs frères.

Deux ou trois canots, trop petits pour se risquer loin des côtes, pêchaient à peu de distance ; ils se hâtèrent de regagner le rivage.

« Il va y avoir une tempête, disaient les marins en se signant. Que sainte Anne protège les camarades qui sont au large ! »

Bientôt l’orage éclata. Le tonnerre gronda dans le lointain. De sinistres éclairs déchirèrent les nuages noirs et épais qui déroulaient au ciel leurs sombres plis. Les vagues grandissaient toujours. Leurs montagnes écumantes se brisaient les unes contre les autres avec un épouvantable fracas ; les plus rapprochées du rivage se précipitaient contre les rochers, et toute la falaise tremblait de leur choc. De temps en temps, une voile paraissait au milieu des flots irrités. L’œil exercé des marins la reconnaissait bien vite.

« C’est le bateau d’un tel, » disait-on.

Puis chacun suivait avec une profonde anxiété les mouvements du frêle esquif qui bondissait sur les vagues et semblait fuir devant elles. Trois barques regagnèrent ainsi le port. Avec celles qui étaient rentrées aux premiers moments de la tempête, cela faisait sept. Il en restait encore trois ; celle d’Antoine était du nombre. Vers la fin du jour, une d’elles parut enfin. Son mât était brisé ; des trois marins qui la montaient ils n’en revenait que deux : le patron et son matelot. Le mousse avait été emporté par une lame. Les deux marins avaient fait tout ce qui était humainement possible pour le sauver, mais ils avaient failli périr eux-mêmes dans cette tentative. De grosses larmes roulaient sur leurs joues hâlées quand ils firent ce triste récit à la pauvre mère du mousse qui attendait sur la grève le retour de son fils.

La malheureuse femme se laissa tomber à terre, mit son tablier sur sa tête et demeura immobile comme privée de sentiment. Quelques voisines l’emmenèrent chez elle.

« Antoine est-il de retour ? demanda l’un des marins qui venait d’arriver.

– Non ! Pourquoi ?

– Il était à deux milles au moins plus loin que nous.

– Sa barque est solide, dit un autre.

– Oui, murmura un vieux pêcheur, mais il lui aura fallu doubler la Roche Bleue.

– Silence, dit un troisième, Marianne est là et nous écoute. »

Hélas ! la pauvre Marianne avait tout entendu. Pâle, haletante, les yeux fixes, elle interrogeait l’horizon.

« Une voile par le travers de l’île Modez ! » cria un marin qui avait une longue-vue.

Marianne s’élança vers lui.

« Laissez-moi voir, » dit-elle.

Et collant son œil humide contre le verre, elle regarda avec une fiévreuse curiosité.

« C’est la barque d’Antoine ! s’écria-t-elle.

– Pourvu qu’elle puisse aborder, dit tout bas le vieux marin.

– Je veux voir aussi, reprit une autre femme dont le mari montait la troisième barque, celle dont on n’avait point encore de nouvelles.

– C’est bien la barque d’Antoine, poursuivit le marin qui avait aussi regardé dans l’intervalle.

– Sainte Vierge ! protégez mon mari ! » murmura Marianne.

En dépit du mauvais temps, la barque approchait rapidement. Bientôt on put distinguer les hommes qui la montaient. Il y en avait trois. À son départ, Antoine avait avec lui son matelot habituel, un mousse et Jobic. Qui donc manquait ? L’œil collé à l’objectif de la longue-vue, Marianne cherchait à reconnaître qui se trouvait dans le bateau ; mais déjà, auprès d’elle, la vue perçante de quelques marins expérimentés avait découvert qu’Antoine n’était pas avec ses camarades. Son matelot aussi était absent. Il n’y avait à bord que le mousse, Jobic et un des matelots qui montaient l’autre barque attendue.

Folle d’inquiétude, Marianne interrogeait du regard les figures de ses voisins. Leurs physionomies compatissantes lui révélèrent la cruelle vérité. Elle voulait encore douter cependant. De sa main tremblante, elle reprit la longue-vue.

Vingt fois la barque faillit sombrer sous le choc des vagues, ou se briser contre les rochers. Assis à l’arrière, Jobic tenait la barre. Un mouchoir entourait son front. Son bras gauche immobile paraissait attaché à sa vareuse. L’autre matelot veillait aux voiles. Le petit mousse, qui avait douze ans à peine, le secondait de son mieux et vidait avec une écuelle de bois l’eau qui remplissait le fond du canot.

Enfin l’embarcation atteignit le rivage. Chacun s’élança vers les marins.

« Mon mari ! s’écria Marianne en se précipitant vers Jobic.

– Dieu nous l’a repris, » murmura le matelot qui pleurait comme un enfant.

La pauvre femme sanglota avec un accent déchirant.

« Il est mort comme un brave et digne marin qu’il était, reprit Jobic avec énergie. Il a voulu aller au secours de ses camarades dont la barque avait sombré. En se penchant pour tendre la gaffe à un malheureux qui se noyait, il est tombé à l’eau. Je me suis jeté après, mais je n’ai pu le retrouver, le flot m’a lancé contre les rochers ; puis, en se retirant, il m’a ramené vers la barque, et ce brave garçon m’a sauvé, » ajouta-t-il en montrant le matelot de l’autre embarcation.

Cet homme parlait en ce moment à la veuve du marin qu’Antoine avait inutilement essayé d’arracher à la mort.

Le mousse était le fils de ce dernier ; il avait passé les deux bras au cou de sa mère et cherchait à la consoler.

Jobic et quelques voisines emmenèrent Marianne chez elle. En entrant dans la chaumière où jamais ne devait revenir Antoine, la malheureuse femme eut un accès de désespoir effrayant.

Les naïves caresses de ses enfants, que Jobic avait poussés dans ses bras, firent enfin couler les pleurs qui l’étouffaient. Elle réunit les trois têtes chéries et les pressa sur son cœur en les couvrant de larmes et de baisers.

Les pauvres petits ne pouvaient croire à leur malheur.

« Papa reviendra, disait Charlot.

– Oh oui ! » affirmait Rosalie.

Denise pleurait silencieusement ; Fanchette, consternée, aurait voulu être morte à la place du bon Antoine.

Le matin suivant, Marianne exigea que Jobic lui racontât tous les détails de la catastrophe qui l’avait rendue veuve.

« Antoine est au ciel avec les martyrs et les saints, reprit-elle ensuite ; je l’y retrouverai quand ceux-là – elle montrait les enfants – pourront se passer de moi.

– Oui, Marianne, répondait Jobic ; mais c’est égal, il aurait mieux valu que Dieu me prît à la place de notre pauvre Antoine. »

Marianne était une femme courageuse ; sa piété et son amour pour ses enfants lui donnèrent la force de dompter sa douleur. En cette occasion, Denise et la petite mendiante furent bonnes et dévouées. Elles s’occupèrent du ménage, firent la cuisine, soignèrent les autres enfants et montrèrent enfin, pour remplacer la pauvre mère, une intelligence et des attentions qui touchèrent profondément Jobic et Marianne. Charlot aussi faisait de son mieux ; mais les petits garçons n’ont pas généralement l’intelligence aussi développée que les petites filles. La mort de son père l’avait d’ailleurs plongé dans une sorte de stupeur. Il passait des journées entières avec Kidu sur le bord de la mer, redemandant l’absent aux flots qui l’avaient englouti, et interrogeant du regard tous les points de l’espace. Fanchette allait le chercher aux heures des repas. Il se laissait ramener ; mais, dès que la surveillance cessait, il retournait à son poste. Un seul mot sortait de sa bouche : « Papa ! »

Pauvre Charlot ! Il comprenait déjà toute l’étendue de la perte qu’il venait de faire. Quoique plus jeune, Denise la sentait mieux encore ; femme déjà par le cœur, elle trouvait, pour consoler sa mère, des paroles et des caresses au-dessus de son âge.

Dès le lendemain, Jobic s’était mis à la besogne pour réparer les avaries qu’avait reçues la barque d’Antoine. Le bon matelot était cependant bien avarié lui-même. Il avait un grand trou à la tête, et son bras gauche était tout couvert de meurtrissures ; mais son courage lui donnait des forces. Il ne voulait pas abandonner la famille de son ami.

Au bout de trois jours, la barque fut remise à flot. Jobic partit pour la pêche avec un matelot qu’il avait enrôlé et le petit mousse qui accompagnait d’habitude le malheureux Antoine, et qui avait failli périr avec lui. Hélas ! il fallait gagner de quoi vivre, et le mousse repartait bravement parce que c’était son devoir de le faire.

Il y a bien des choses tristes dans ce monde ; mais aussi que de dévouements, que de nobles actions qui restent ignorés ! combien de vies consacrées par le courage et l’abnégation, qui devraient nous servir d’exemple !

Il va sans dire que le produit de la pêche de Jobic appartenait tout entier à la famille Morand. Cette famille était devenue la sienne. Il acceptait la mission sacrée de veiller sur les orphelins, comme si leur père avait eu le temps de la lui confier.

Pour être plus libre, Jobic s’était installé dans une cabane voisine. Il prenait ses repas chez les Morand ; mais il était plus souvent en mer qu’à terre. Comme c’était un de ces habiles et vaillants matelots qu’un capitaine tient à se conserver, il avait obtenu du commandant de l’Argonaute la permission de rester à Lanmodez jusqu’au départ du navire.

Pendant le temps qu’il ne consacrait pas à la pêche, il s’occupait des orphelins et de leur mère.

Au bout d’un mois, lorsqu’il fallut enfin songer au départ, Jobic demanda un soir à Marianne ce qu’elle comptait faire quand il ne serait plus là pour manœuvrer le bateau de pêche.

« Je vous l’ai dit, répondit-elle, je tâcherai de louer ma barque à notre matelot qui est un bon homme. Il pêchera et me donnera la moitié du poisson.

– En effet, dit Jobic, c’est le meilleur parti à prendre. Et votre fils ?

– Charlot ?

– Oui, Charlot. Vous ne voulez pas me comprendre, ma pauvre Marianne. Charlot aura dix ans le mois prochain. Il est grand et fort pour son âge ; il peut déjà commencer à naviguer.

– Il est si jeune !

– J’étais mousse à son âge.

– Ne me l’emmenez pas encore, Jobic. Je suis si malheureuse en ce moment ! Laissez-le-moi deux ou trois ans. Et puis, j’ai peur de la mer.

– Ce n’est pas raisonnable, Marianne ; vous savez bien qu’Antoine voulait en faire un marin.

– Hélas ! murmura la pauvre mère.

– Charlot est un bon petit garçon, reprit Jobic, mais il a de la tendance à devenir fainéant.

– C’est de ma faute.

– Je ne dis pas non ; cependant, cela tient aussi à son caractère. Manger un peu de vache enragée lui ferait du bien. Enfin, pour aujourd’hui, n’en parlons plus. Nous verrons cela l’année prochaine.

– Oui, l’année prochaine ! Vous reviendrez, n’est-ce pas ?

– Sans doute ; mais, croyez-moi, habituez l’enfant petit à petit à la rude existence qu’il doit mener. Plus tard, il aurait trop à en souffrir. Quand il fera beau, envoyez-le à la pêche avec le bateau de quelque voisin. À bord d’un grand navire, on ne prendrait pas un mousse aussi étranger que lui à la manœuvre. Instruisez-le par ailleurs aussi ; l’instruction sert à tout et ne nuit à rien. Voyons, Marianne, soyons raisonnable et ne pleurez pas comme cela.

– C’est plus fort que moi, Jobic. Quand je pense à ce que la mer m’a déjà coûté !… »

Jobic consola de son mieux la pauvre femme. Pendant les deux ou trois jours qui lui restaient, il remit la barque à neuf, répara les ustensiles de pêche et conclut, avec l’ancien matelot d’Antoine, l’arrangement dont nous avons parlé tout à l’heure et qui est assez fréquent parmi les pêcheurs. Ce matelot, qui s’appelait Clément, s’engagea à entretenir le bateau en bon état ainsi que les filets et à partager le produit de la pêche avec la famille Morand.

Des camarades d’Antoine promirent à Jobic de veiller sur les orphelins et d’emmener le petit Charlot pour en faire un marin.

Enfin Jobic dut partir. Il embrassa une dernière fois les enfants qui ne voulaient plus le quitter, et serra contre son cœur la pauvre veuve qui le remerciait avec effusion de tout ce qu’il avait fait pour eux. Puis, honteux des larmes qui mouillaient ses paupières, il quitta la cabane où il avait passé de si joyeux instants auprès de son ami. Il partit à pied pour Paimpol, et de là s’embarqua sur un caboteur qui allait au Havre.