Louise Colet

ENFANCES CÉLÈBRES

1854

Table des matières

NOTICE SUR PIC DE LA MIRANDOLE.

NOTICE SUR BERTRAND DU GUESCLIN.

LES PREMIERS EXPLOITS D’UN GRAND CAPITAINE.

NOTICE SUR PASCAL ET SES SŒURS.

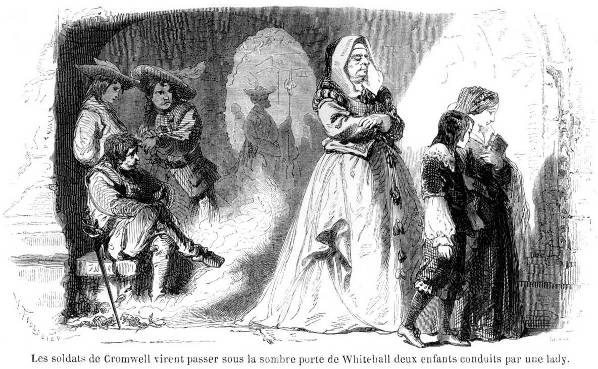

NOTICE SUR LA PRINCESSE ELISABETH STUART ET SUR LE DUC HENRI DE GLOCESTER.

RAMEAU. Le diable dans l’orgue de la cathédrale de Clermont et la cantatrice emplumée.

BENJAMIN FRANKLIN. Le jeune imprimeur publiciste.

WINCKELMANN. Un grand homme savetier.

À propos de cette édition électronique

PRÉFACE.

C’est un des priviléges des hommes de génie de faire participer leurs ancêtres et leurs descendants à l’intérêt qu’ils inspirent ; on aime à remonter aux sources de ces grandes intelligences et à pressentir leur venue. On se plaît à en suivre le courant, à savoir si les fils ont dignement continué le père, ou si rien de vivant n’est resté de ces races fameuses.

La famille contemporaine des hommes illustres éveille toujours notre curiosité ; nous voulons connaître le père et la mère de l’enfant prédestiné ; il nous est doux de nous initier aux scènes de sa jeunesse, de le voir aimé par une sœur ou par un frère, et nous donnons nous-mêmes aux parents qui le chérissent une part de notre admiration et de notre sympathie.

En offrant à nos lecteurs certains traits dramatiques ou touchants de l’enfance de quelques hommes célèbres, il nous a semblé que nous éveillerons dans de jeunes esprits le désir de connaître les travaux ou les nobles actions de ces vies glorieuses, d’en rechercher les détails dans l’histoire et d’étendre la connaissance d’un fait isolé à l’ensemble d’une carrière. Une lecture amusante deviendrait ainsi pour les enfants le début d’une instruction solide et variée, où ils trouveraient à la fois des exemples et un attrait.

PIC DE LA MIRANDOLE

NOTICE SUR PIC DE LA

MIRANDOLE.

Jean Pic de La Mirandole, enfant, célèbre et savant universel, descendait de François Pic de La Mirandole, qui fut podestat de Modène, en 1312, et chef du parti gibelin. Il naquit à la Mirandole, en 1463. C’était le troisième fils de Jean-François, seigneur de La Mirandole et comte de Concordia. Il passait, à dix ans, pour le poëte et l’orateur le plus distingué de toute l’Italie. Sa mère, persuadée que la Providence avait des vues sur lui, ne voulut céder à personne le soin de sa première éducation, dont elle se chargea elle-même. Elle le confia ensuite aux maîtres les plus habiles, sous lesquels il fit de rapides progrès. À quatorze ans, il alla étudier le droit canon à Bologne, puis passa sept ans à parcourir les plus célèbres universités de la Péninsule et de la France. Revenu à Rome, en 1486, il publia une liste de neuf cents propositions sur tout ce qu’on pouvait savoir (De omni re scibili), et il s’engagea à les soutenir publiquement contre quiconque voudrait les attaquer ; mais quelques hauts personnages, jaloux de la réputation que cette publication lui avait acquise, lui firent défendre toute discussion publique, et déférèrent au pape plusieurs de ses propositions, qui furent condamnées. Il retourna alors en France, puis se retira à Florence, où il mourut en 1494, le jour même de l’entrée de Charles VIII dans cette ville.

L’illustration de cette famille, qui avait commencé lors des guerres des Guelfes et des Gibelins, dans la première partie du seizième siècle, prit fin en 1688, époque à laquelle Marie, le dernier des ducs de La Mirandole, fut dépouillé de ses États par l’empereur Joseph Ier, et se retira en France, où ses descendants existent peut-être encore.

La dernière et la plus complète édition des œuvres de Jean Pic de La Mirandole est celle de Bâle, en seize volumes in-folio.

Son neveu Pic, qui a écrit son histoire, prétend qu’au moment de sa naissance on vit des tourbillons de flammes s’arrêter au-dessus de la chambre à coucher de sa mère, puis s’évanouir aussitôt. « Ce phénomène, dit-il, eut lieu sans doute pour prouver que son intelligence brillerait comme ces flammes, et que lui serait semblable à ce feu ; qu’il paraîtrait pour disparaître bientôt, et étonnerait le monde par l’excellence et l’éclat de son génie ; que son éloquence serait des traits de flamme qui célébreraient le Dieu des chrétiens, qui lui-même est le véritable feu inspirateur. On a remarqué, en effet, qu’à la naissance ou à la mort des hommes doctes et saints, des signes extraordinaires se sont produits pour indiquer que c’étaient des créatures à part, qu’il y avait en eux quelque chose de divin, et qu’ils étaient destinés à de grandes choses. Pour n’en pas citer d’autres, je ne parlerai que du grand saint Ambroise. Un essaim d’abeilles se posa sur sa bouche, s’y introduisit, et en sortant aussitôt, s’envola au plus haut des airs, se cacha dans les nues, et disparut aux yeux de ses parents et de tous ceux qui étaient présents à ce spectacle. »

Nous citons ce fragment sans attacher ni créance ni importance au phénomène dont il est question, mais seulement pour donner une idée de l’opinion qu’avaient sur lui les contemporains de Pic de La Mirandole.

PIC DE LA MIRANDOLE.

L’histoire que je vais vous conter, enfants, vous prouvera à quel bonheur et à quelle renommée peut conduire l’amour de l’étude.

Près de Modène, en Italie, dans un vieux château, vivait, au quinzième siècle, François de La Mirandole, comte de Concordia.

Ses ancêtres avaient été des princes puissants ; ils s’étaient fait redouter de tous leurs voisins, et principalement des Bonacossi : c’étaient des seigneurs de Mantoue qui portaient une haine héréditaire aux comtes de La Mirandole.

Au moment où commence notre histoire, cette haine n’était pas éteinte. Des querelles toujours renaissantes l’entretenaient, et François de La Mirandole se tenait constamment sous les armes pour repousser les attaques du seigneur Bonacossi, qui avait des partisans nombreux dans le gouvernement de Modène. Le comte François avait trois fils : les deux aînés partageaient son humeur belliqueuse ; mais le plus jeune, Jean Pic de La Mirandole, qui n’avait que dix ans, fuyait tous les exercices tumultueux et passait les heures à étudier auprès de sa mère. Cependant son père contrariait ses goûts paisibles, et, le traitant durement, lui disait parfois qu’il serait la honte d’une famille dont tous les ancêtres s’étaient illustrés à la guerre. Mais l’enfant ne pleurait point à ces reproches, car il sentait qu’il possédait en lui de quoi se justifier un jour.

À dix ans, en effet, il connaissait déjà toute la littérature ancienne, et il composait des vers qu’admiraient avec étonnement tous ceux qui les pouvaient comprendre. Sa mère aimait à les lui entendre répéter, et souvent, dans un transport de tendresse et d’orgueil, elle s’écriait : « Jean, sans doute, fera de grandes choses ! »

Donc, sans avoir pu faire partager cette opinion au comte François, elle avait enfin obtenu de lui qu’il laisserait se développer en paix cette intelligence dont il ne devinait pas l’étendue.

Cependant une nouvelle guerre éclata bientôt entre les deux familles. Chacune, en prenant les armes, avait juré de ne les quitter qu’après l’extinction de l’autre. Les combats furent longs et sanglants. Des deux côtés, la valeur était la même, et la victoire ne se serait pas décidée à nombre égal ; mais le comte François, qui n’était pas aimé, vit se coaliser contre lui plusieurs princes voisins, et il fut vaincu par Bonacossi ; celui-ci aurait exterminé la race entière du comte, si le gouvernement de Modène n’était intervenu. Les Mirandole eurent la vie sauve, mais tous leurs biens furent confisqués et on les exila des États de Modène, où on leur défendit de rentrer sous peine de mort.

Ce fut un jour de grande douleur pour le comte que celui où il fut chassé du château de ses aïeux, et où il dut aller mendier sur la terre étrangère le pain dur de l’hospitalité ; il versa des pleurs de rage en passant sous la haute porte blasonnée de son manoir féodal, et ses fils aînés, forcés de contenir leur indignation contre le vainqueur, baissaient la tête comme lui en grinçant des dents. Leur mère, qui tenait par la main son plus jeune fils, était accablée d’un désespoir morne. L’enfant comprit alors tout ce que sa douleur muette avait de profond, et il lui dit d’une voix pleine de conviction : « Consolez-vous, ma mère, nous reviendrons un jour, nous ne mourrons pas en exil. »

La comtesse avait un frère, prieur d’un couvent près de Bologne : elle résolut d’aller lui demander asile pour sa famille. Frère Rinaldo accueillit les exilés avec tous les égards et tout l’empressement dus au malheur, et mit à leur disposition une petite villa dépendante du monastère, où ils trouvèrent une vie calme.

Mais le comte et ses fils aînés, accoutumés au commandement, ne pouvaient se faire à cette existence humble. Ils se lièrent avec plusieurs gentilshommes des environs ; ils allaient chasser sur leurs terres, prenaient parti dans leurs querelles et tâchaient ainsi de gagner leur amitié pour les décider plus tard à leur prêter des troupes, afin de reconquérir leur patrimoine.

Jean ne suivait pas son père et ses frères dans ces excursions ; il restait toujours auprès de sa mère et de son oncle, homme sage, plein de science et de bonté, qui avait pour lui la plus tendre affection et qui dirigeait ses études. L’intelligence de l’enfant grandissait chaque jour sous un pareil maître, et bientôt il surpassa en érudition tous les religieux du monastère. Il restait des heures entières enfermé avec son oncle dans la vaste bibliothèque du couvent, et ils apprirent ensemble le latin, le grec, le chaldéen, l’hébreu et l’arabe, et étudièrent tous les ouvrages composés dans les littératures diverses.

Je ne pourrais vous dire, enfants, que de plaisirs, que de joies complètes ces études firent goûter au jeune Pic de La Mirandole. Il vivait ainsi avec tous les peuples anciens, qui venaient tour à tour lui parler dans leurs idiomes et l’entretenir mystérieusement de leurs gloires disparues.

Jean étudia aussi les livres saints ; il en pénétra les mystères et le sens ; puis, lorsqu’il eut approfondi les deux grands codes de nos croyances, la Bible et l’Évangile, il lut les écrits que les Pères et les docteurs nous ont laissés sur ces livres divins, et il posséda bientôt dans toute sa plénitude cette formidable science qu’on appelait alors théologie. Cette science était en honneur dans les universités de l’Europe ; chaque année, les plus célèbres maîtres faisaient soutenir des thèses par leurs élèves, et ceux qui pouvaient résoudre les questions difficiles proposées par leurs maîtres étaient couronnés en public.

Jean, quoique absorbé par le travail, ne pouvait être indifférent aux chagrins de ses parents. Bien qu’il ne partageât pas les goûts de son père, il admirait avec respect ce vieux guerrier vaincu, qui brûlait de recouvrer par les armes les domaines de ses ancêtres, et qui se désolait en voyant chaque jour s’éloigner son espérance. Un soir, le comte était rentré avec ses fils aînés, plus mécontent que de coutume ; il arrivait d’un château voisin, habité par un seigneur qui lui avait promis plus d’une fois le secours de ses armes, et qui, sommé de tenir sa parole, venait de lui faire une réponse évasive. De retour dans son habitation, le comte exhala toute l’amertume de ses pensées, s’écriant qu’il aimerait mieux mourir que de vivre plus longtemps dans l’abaissement où l’infortune l’avait placé. Ses fils aînés répétèrent ses paroles, et ils jurèrent d’aller se faire tuer dans quelque guerre lointaine plutôt que de languir obscurs. La comtesse, témoin de cette douleur, versa des larmes, et son fils Jean tâcha de calmer le désespoir de son père et de ses frères. Mais, voyant qu’il ne pouvait y réussir et qu’on répondait par le sarcasme à ses paroles douces, le noble enfant resta rêveur, réfléchissant en lui s’il ne trouverait pas quelque moyen de rendre à sa famille le bonheur qu’elle n’avait plus.

Tandis que les Mirandole exilés se désespéraient ainsi, Fra Rinaldo, le prieur, entra. « Je vous annonce, dit-il, une nouvelle qui sera sans doute fort indifférente à plusieurs d’entre vous, mais que Jean apprendra avec intérêt. – Laquelle ? dit le jeune Pic accourant vers son oncle. – L’arrivée du professeur Lulle, qui vient pour faire soutenir des thèses de théologie aux élèves de l’université de Modène. – Oh ! que je voudrais bien le voir, s’écria l’enfant ; Lulle ! Lulle ! le plus grand savant de l’Europe ! Oh ! mon oncle, ce doit être un homme bien merveilleux. » Mais, s’apercevant que son admiration naïve excitait l’ironie de ses frères, il se tut ; puis il prit en silence une grande résolution.

Lorsque le prieur se leva pour sortir, il le suivit, et, dès qu’il put lui parler sans témoin : « Mon oncle, dit-il, je veux aller à Modène, je veux voir le professeur Lulle, je veux soutenir une thèse devant lui et faire honneur au nom de mon père ! – Enfant, répondit Fra Rinaldo, ta pensée est noble et grande ; quoique bien jeune encore, je te crois assez savant pour soutenir une thèse devant Lulle, mais comment aller à Modène ? ta famille en est proscrite et elle ne peut y rentrer sous peine de mort : toi-même, pauvre enfant ! malgré ton âge, tu as été compris dans cette horrible proscription. Ce serait un acte de démence d’exposer ta vie pour un vain désir de gloire ! – Oh ! vous ne m’avez pas compris ! s’écria Jean ; ce n’est point un désir de gloire qui m’anime, c’est une pensée meilleure ! » Et alors il raconta à son oncle ce qui le poussait à ce dessein ; le religieux, touché et convaincu par la sagesse de ses paroles, lui promit de le seconder. Il fut résolu qu’on cacherait son voyage à sa famille, et que dès l’aube il partirait, accompagné d’un frère lai, sous prétexte de se rendre à un couvent voisin dont le supérieur désirait le connaître ; mais il prendrait en réalité la route de Modène, où il arriverait sous le simple nom de Jean, comme un jeune clerc recommandé au célèbre Lulle par Fra Rinaldo, lequel avait autrefois connu ce professeur.

Ayant obtenu cette promesse de son oncle, l’enfant tomba à ses genoux et le remercia en pleurant d’avoir consenti à son voyage ; le religieux le bénit ; puis ils se séparèrent. Jean ne put dormir de la nuit : tout ce qu’il aurait à dire au professeur Lulle s’agitait dans son esprit ; la crainte d’un échec le tourmentait, l’espérance d’un succès l’enflammait. Enfin, quand le jour parut, il se leva et courut au monastère chercher son oncle ; Fra Rinaldo vint à lui, et ils allèrent ensemble auprès de sa mère. Rinaldo lui ayant représenté que ce voyage aurait un but d’utilité pour son fils, elle ne s’y opposa pas, mais elle pleura en le voyant partir. Le frère Nicolo, à qui étaient confiés les embellissements du jardin monastique, et qui avait une affection particulière pour Jean, fut chargé de l’accompagner. Il monta sur une petite mule blanche qui servait aux frères quêteurs du couvent, assez fringante pour les mener d’un bon pas, et assez douce pour les conduire sans danger. Jean, après avoir embrassé ses parents, sauta en croupe derrière Fra Nicolo, et ils prirent ainsi la route de Modène.

L’enfant avait caché dans son pourpoint la lettre que son oncle lui avait donnée pour le docteur Lulle, et il avait mis dans un sac attaché à sa ceinture toutes les thèses de théologie qu’il avait écrites ; il savait qu’en les relisant attentivement avant de soutenir celle qui lui serait proposée par le docteur, il pourrait résoudre hardiment toutes les questions ; son intelligence précoce avait épuisé la science de la théologie comme toutes les autres. Plein de sécurité sur ce qu’il aurait à répondre, il fit son voyage gaiement et en se livrant à toutes les distractions de l’enfance ; car, chose remarquable, il joignait au plus grand savoir tous les goûts de son âge. Dieu lui avait donné un génie qui pénétrait tout facilement, et Pic, studieux sans effort, n’était pas vieilli d’avance par le travail.

Chemin faisant, il se livra à mille joies folles : souvent, sous prétexte de soulager sa monture, il mettait pied à terre, et, s’élançant alors à travers champs, il allait cueillir des fleurs nouvelles pour son herbier, ou demander aux vendangeurs quelques-unes de ces belles grappes de raisin dont les ceps, couverts de feuilles, se suspendent aux arbres en guirlandes vertes. Il rapportait toujours à Fra Nicolo la moitié des fruits qu’on lui donnait, et il s’amusait à remercier les vendangeurs en arabe ou en hébreu, ce qui faisait beaucoup rire ces bonnes gens qui ne le comprenaient pas. D’autres fois, prenant l’avance sur la mule paresseuse, il courait sur la route à perte de vue ; puis, se cachant derrière un platane, il se dérobait aux regards de Fra Nicolo, qui, pour l’atteindre, avait donné de l’éperon à sa pauvre mule. Lorsqu’il avait bien joui de l’embarras de son guide, Pic reparaissait tout à coup, et Fra Nicolo, après une douce réprimande, l’aidait à grimper sur la monture, qui reprenait son petit trot.

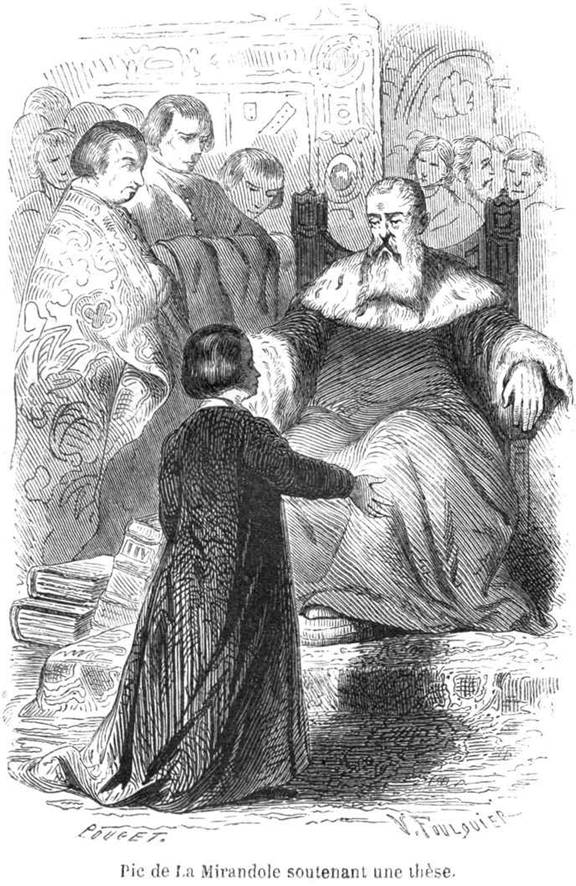

Dès qu’ils furent arrivés à Modène, Jean, accompagné de Fra Nicolo, se présenta chez le docteur Lulle ; celui-ci prit la lettre du prieur sans regarder l’enfant qui la lui présentait, et la lecture de cette lettre le disposa d’abord en sa faveur ; mais quand il leva les yeux et qu’il vit cette jeune tête de treize ans, il crut que Fra Rinaldo avait voulu se moquer de lui en lui parlant de Jean comme de l’écolier le plus célèbre de l’Italie ; cependant la lettre était si précise, et le porteur y était si bien recommandé, qu’il se décida à lui adresser quelques questions pour le mettre à l’épreuve. Jean y répondit avec tant de netteté et de profondeur que le docteur en fut tout confondu et l’admit aussitôt au concours ; les candidats devaient soutenir une thèse de théologie en présence des magistrats de la ville et de tous les savants de l’Italie.

Ce jour, si vivement attendu par Jean, arriva ; et, au moment où il entra dans l’amphithéâtre, il sentit une force d’esprit surnaturelle : Dieu semblait avoir doublé son intelligence pour la faire triompher.

Le podestat de Modène était assis sur un fauteuil couvert de pourpre, d’où il dominait toute l’assemblée. Parmi les hauts seigneurs qui l’entouraient, Jean reconnut tout à coup Bonacossi, l’ennemi de sa famille ; sa présence l’enflamma d’une nouvelle ardeur, et il résolut de rendre au nom de son père l’éclat dont on l’avait dépouillé.

La salle était remplie ; on se pressait dans les tribunes, et le docteur Lulle, couvert de sa longue robe noire bordée d’hermine, était monté dans sa chaire. En face de lui se tenaient debout les six élèves qu’il allait interroger ; ils étaient aussi vêtus de robes noires, mais sans hermine. Parmi eux, le jeune Pic de La Mirandole attirait tous les regards et excitait l’étonnement. C’était un spectacle extraordinaire, en effet, que de voir cet enfant à la chevelure blonde, aux joues roses et fraîches, aux yeux vifs et candides, couvert d’une robe doctorale et prêt à soutenir une thèse de théologie. L’enfant, un peu embarrassé par tous ces regards, tenait la tête baissée et écoutait attentivement les réponses que les autres élèves faisaient aux argumentations du docteur. Quand leur examen fut fini, et que son tour arriva, Pic leva les yeux avec assurance sur le docteur Lulle qui l’interrogeait, mais, dans ce mouvement, son regard se porta vers une des tribunes publiques, et il fut près de laisser échapper un cri en reconnaissant sa mère au milieu de la foule, sa mère qui avait deviné, puis arraché la vérité à Fra Rinaldo sur l’absence de son fils, et qui était accourue à Modène pour mourir avec lui, s’il était reconnu par leur ennemi. Le jeune savant comprima l’émotion qui l’avait saisi, et il répondit avec une éloquence entraînante à tous les points de science posés par le docteur. Celui-ci, étonné d’une pareille supériorité, tâchait de prendre en défaut cette haute intelligence ; mais il multiplia vainement les subtilités de la scolastique ; l’enfant semblait s’y jouer, et Lulle, enfin entraîné lui-même par l’enthousiasme de l’assemblée, le déclara digne de la récompense promise à celui des six candidats qui soutiendrait sa thèse avec le plus d’éclat.

Jean, conduit par le docteur, s’avançait vers les gradins où étaient assis les magistrats et les princes, quand tout à coup une voix s’éleva : c’était celle du seigneur Bonacossi, de l’ennemi de sa famille. « Le nom ! demandez le nom de cet enfant ! » criait-il au podestat de Modène ; car son regard haineux venait de reconnaître le fils du comte de La Mirandole. À ces paroles qu’elle a comprises, la mère, pleine d’effroi, fend la foule et s’élance auprès de son fils ; elle l’entoure de ses bras, comme pour le défendre de tout danger. Mais l’enfant intrépide se dégage de son étreinte, et, se plaçant devant le podestat, il lui dit d’une voix forte : « Je me nomme Jean Pic de La Mirandole, fils du seigneur de La Mirandole, comte de Concordia ; je sais que ma famille est proscrite et que nul de nous ne peut rentrer dans ces murs. Je vous livre ma tête, seigneur Bonacossi ; mais je vous demande à vous, podestat de Modène, la récompense qui m’est due. Vous le savez, le choix de cette récompense m’est laissé. Eh bien ! accordez-moi la grâce de ma famille, rendez à mon père ses biens, ses honneurs et sa patrie ; puis faites-moi mourir, si vous trouvez cela juste ! »

Mille voix s’élevèrent pour l’applaudir ; tous les cœurs étaient attendris, des larmes coulaient de tous les yeux, toutes les mains battaient ; le podestat lui-même, ému comme les autres, embrassa le merveilleux enfant et lui accorda sa grâce avec celle de sa famille. Bonacossi fut contraint de restituer au comte de La Mirandole les domaines de ses ancêtres, et cet héritage, perdu par les armes, fut reconquis par l’éloquence de la parole.

Pic de La Mirandole devint l’homme le plus savant de son siècle ; il voyagea dans toute l’Europe ; les universités les plus célèbres furent pleines de son nom : celle de Paris lui accorda de grands honneurs, et le roi de France Charles VIII l’appela son ami.

BERTRAND DU GUESCLIN

NOTICE SUR BERTRAND DU

GUESCLIN.

Bertrand du Guesclin, connétable de France, naquit en Bretagne dans le château de Motte-Broon, près de Rennes, en 1314. C’était un enfant intraitable : les menaces et les châtiments le rendirent plus farouche encore. Il était presque difforme ; il avait la taille épaisse, les épaules larges, la tête monstrueuse, les yeux petits, mais pleins de feu : « Je suis fort laid, disait-il, jamais je ne serai bienvenu des dames, mais je pourrai me faire craindre des ennemis de mon roi. »

À l’âge de seize ans, il s’échappa de la maison paternelle ; il se réfugia à Rennes, et se réconcilia quelques mois après avec son père par ses brillants faits d’armes dans un tournoi. C’est cet épisode de sa vie, raconté par les mémoires contemporains, que nous avons dramatisé. Depuis cette époque, Bertrand ne cessa de porter les armes et de s’illustrer ; il servit d’abord Charles de Blois dans la guerre de ce prétendant contre Jean de Montfort, ce qui lui aliéna l’amitié de ses compatriotes et le contraignit de passer dans l’armée de Charles V. Il battit peu après le roi de Navarre à Cocherel, et fut lui-même vaincu et fait prisonnier, la même année, par l’Anglais Chandos, à Auray. Rendu à la liberté, il conduisit en Espagne les grandes compagnies qui infestaient la France, et rançonna le pape à Avignon pour solder ses troupes. D’abord vaincu par le prince Noir, prince de Galles et fils d’Édouard III, roi d’Angleterre, il revint en Espagne après une courte captivité à Bordeaux, défit Pierre le Cruel, roi de Castille, et donna le trône à Henri de Transtamare.

Nommé connétable de France en 1349, il chassa les Anglais de la Normandie, de la Guienne et du Poitou, et mourut au siége de Château-Randon. Voyant approcher la mort, il prit dans ses mains victorieuses l’épée de connétable, et il la considéra quelque temps en silence, et, les larmes aux yeux : « Elle m’a aidé, dit-il, à vaincre les ennemis de mon roi ; mais elle m’en a donné de cruels auprès de lui. Je vous la remets, ajouta-t-il en s’adressant au maréchal de Sancerre, et je proteste que je n’ai jamais trahi l’honneur que le roi m’avait fait en me la confiant. » Alors il découvrit sa tête, baisa avec respect cette épée, embrassa les vieux capitaines qui l’entouraient, leur dit un dernier adieu, en les priant de ne point oublier « qu’en quelque pays qu’ils fissent la guerre, les gens d’Église, les femmes, les enfants et le pauvre peuple n’étaient point ses ennemis. » Et il expira le 13 juillet 1380, âgé de soixante-six ans, en recommandant à Dieu son âme, son roi et sa patrie. L’armée poussa des cris de désespoir. Charles V ordonna qu’il fût inhumé à Saint-Denis, dans la sépulture des rois et tout auprès du tombeau qu’il avait fait préparer pour lui-même. Neuf ans après, Charles VI ordonna pour du Guesclin de plus grandes funérailles, les princes, les grands seigneurs du royaume et le roi même y assistèrent.

PERSONNAGES.

Le comte DU GUESCLIN.

La comtesse DU GUESCLIN.

BERTRAND, OLIVIER, JEAN, leurs fils.

Le chevalier de LA MOTTE, leur oncle.

La châtelaine de LA MOTTE, leur tante.

RACHEL, femme juive, nourrice de Bertrand du Guesclin.

La scène se passe d’abord au château du père de du Guesclin ; puis à Rennes.

LES PREMIERS EXPLOITS

D’UN GRAND CAPITAINE.

PREMIER TABLEAU.

Le théâtre représente une salle à manger gothique ; la comtesse du Guesclin, Olivier et Jean sont à table.

SCÈNE PREMIÈRE.

La comtesse DU GUESCLIN, OLIVIER, JEAN, RACHEL, puis BERTRAND.

LA COMTESSE à Rachel qui rentre. Vous ne me ramenez pas Bertrand !

RACHEL. Madame, je pense qu’il va rentrer.

LA COMTESSE. Je suis sûre que vous l’avez encore surpris se battant ou luttant avec les petits paysans du village.

OLIVIER. Oh ! oui, maman, il aime mieux ces petits vilains que nous.

JEAN. Il dit que nous ne sommes pas assez forts ; nous sommes trop sages pour lui.

RACHEL. Ah ! Jean, vous accusez votre frère qui n’est pas là ; c’est mal.

LA COMTESSE. Mais vous, nourrice, vous le justifiez toujours.

RACHEL. Madame… c’est que…

LA COMTESSE. Enfin, où est-il ?

RACHEL. Madame, il chasse à coups de cailloux les hirondelles nichées dans les mâchicoulis du château.

OLIVIER, se levant et s’approchant d’une fenêtre. Voyons si c’est vrai… Oh ! le voici qui rentre, il a le visage en sang, les habits déchirés.

JEAN, s’approchant à son tour de la fenêtre. Il est plus laid vraiment qu’un bohémien.

LA COMTESSE. Ah ! quel enfant ! je n’en aurai jamais que du chagrin !

BERTRAND, entrant. J’en ai mis trois par terre. J’ai faim : à manger.

LA COMTESSE. Non, vous ne mangerez pas, et vous serez au pain et à l’eau. Vous êtes la honte de la famille, méchant, sans esprit… sans…

BERTRAND. Moi, ma mère ? je suis fort.

LA COMTESSE. Le chapelain se plaint de vous ; vous ne savez pas lire encore.

BERTRAND. Dois-je me faire moine, pour passer mon temps sur des parchemins ? Est-ce avec une plume qu’on peut pourchasser les Anglais ?

RACHEL. Voyez, maîtresse, quelle forte pensée s’agite déjà dans cette jeune tête.

LA COMTESSE. Non, non, Rachel, il n’y a rien de bon en lui ; il oublie la noblesse de son sang ; il se mêle à des serfs.

BERTRAND. Les Anglais sont nos serfs aussi, et, si je bats aujourd’hui les petits vilains, cela me donne l’espérance que je battrai plus tard nos ennemis. Mais j’ai bien faim ! laissez-moi me mettre à table.

LA COMTESSE. Non, sortez d’ici.

BERTRAND. Moi, l’aîné, je serai chassé de votre table et les cadets y resteront ? non, par Dieu !

RACHEL. Oh ! madame, un peu de bonté pour lui, cet enfant est destiné…

LA COMTESSE. Oui… à faire le malheur de sa mère.

RACHEL, rêvant. Qui sait ?

BERTRAND. N’est-ce pas, nourrice, que je serai un preux ?

RACHEL. Donne-moi ta main.

LA COMTESSE. Je crois que vous êtes folle, nourrice.

RACHEL. Oh ! madame, cette petite main est un grand livre où je lis bien des choses.

LA COMTESSE. Et qu’y lisez-vous ?

RACHEL. Laissez-moi me recueillir. (Elle tient la main de Bertrand et l’examine attentivement.) Voyez, madame, ces lignes sont belles ! voilà le courage, la force, l’héroïsme, le désintéressement. Il illustrera sa famille et sa patrie. Je vois Bertrand se montrer dans les tournois, je le vois vaincre les chevaliers. Bertrand grandira, Bertrand deviendra l’ami de son roi ; il sera fait connétable. Sa vie sera une longue suite de prouesses ; il y a d’autres choses encore… mais il sera brave surtout.

BERTRAND. Oh ! oui, je serai brave, je le jure par tous les saints.

LA COMTESSE. Tu es folle, nourrice ; par tes sottes flatteries, tu le rends plus indocile. Allons, emmenez-le.

BERTRAND. Ma mère ! ma mère ! laissez-moi m’asseoir à votre table, à la place qui m’est due.

LA COMTESSE. La place qui vous est due ?… (Elle rit.) Allons, sortez.

BERTRAND, furieux. Eh bien ! oui, je sortirai ; mes frères sortiront aussi. Si je suis laid, je suis fort, et je vais vous le prouver.

(Il se jette sous la table, la renverse et pousse brusquement ses frères.)

LA COMTESSE. Misérable enfant ! il a brisé toute ma vaisselle et renversé mon grand hanap de Hongrie… Holà ! qu’on appelle son père pour le châtier !…

BERTRAND. Oh ! je m’en vais ; les manants que j’ai battus ne me refuseront pas du pain.

(Il sort ; Rachelle suit.)

SCÈNE II.

LE COMTE, LA COMTESSE, OLIVIER, JEAN.

LE COMTE, entrant. Quel est ce vacarme ? qui a renversé la table et tout brisé ?

LA COMTESSE. Encore une fureur de Bertrand.

LE COMTE. Il faut user de châtiments. Je mettrai une bride de fer à ce caractère que rien ne peut dompter. Où est-il ?

LA COMTESSE. Encore avec les petits paysans.

LE COMTE. Je vais le chercher.

OLIVIER ET JEAN. Mon père, nous vous suivons.

(Ils sortent.)

SCÈNE III.

LA COMTESSE, seule.

LA COMTESSE. Mon Dieu ! est-ce comme un châtiment que vous m’avez donné ce fils ? Est-ce pour humilier mon orgueil que vous l’avez créé si peu digne de ma tendresse ? Mais son âme est-elle aussi disgraciée que son corps ? Il a parfois cependant des mouvements généreux. Changera-t-il ? Dois-je croire à la prédiction de sa nourrice ? Oh ! mon Dieu ! faites qu’elle se réalise, et mon cœur de mère lui sera rendu… Mais voici son père qui le ramène.

SCÈNE IV.

LA COMTESSE, LE COMTE, BERTRAND.

LE COMTE. Oh ! cette fois je ne pardonnerai plus.

BERTRAND. Il faut bien que j’apprenne à me battre.

LE COMTE. Apprenez d’abord à m’obéir. (À la comtesse.) Croiriez-vous que je l’ai trouvé près du pont-levis, à moitié nu ; luttant avec le fils d’un bouvier ? Tenez, il porte les marques de cet indigne combat.

LA COMTESSE. Bertrand, vous oubliez que votre père est un gentilhomme.

LE COMTE. Je le lui rappellerai ; et cette fois la leçon sera forte : quatre mois de prison dans la tour.

BERTRAND. Je me repentirais plutôt si vous me pardonniez.

LA COMTESSE. Essayons.

LE COMTE. Non, je ne veux pas que mon fils déshonore son sang. Je vais l’enfermer dans le donjon, et, à moins qu’il n’ait des ailes, il ne m’échappera plus.

BERTRAND. La tour fût-elle aussi haute que les clochers de Dinan, je trouverai bien le moyen d’en sortir. Je veux être libre.

DEUXIÈME TABLEAU.

Le théâtre représente l’intérieur d’une maison, à Rennes.

SCÈNE PREMIÈRE.

LE CHEVALIER de LA MOTTE, LA CHÂTELAINE sa femme, assise et brodant.

LE CHEVALIER, lisant. Cette lettre est de votre sœur, la comtesse du Guesclin. Elle vous écrit que son fils aîné lui donne du chagrin, qu’il a fui de la maison paternelle.

LA CHÂTELAINE. Ils n’en feront jamais rien de ce petit misérable-là.

LE CHEVALIER. Ma foi, ils en auraient pu faire un bon soldat ; cela vaudrait mieux que d’en faire un vagabond.

LA CHÂTELAINE. Vous blâmez donc ma sœur ?

LE CHEVALIER. Certainement ; et si Bertrand était mon fils, j’aurais cherché à diriger son caractère au lieu de le faire plier.

LA CHÂTELAINE. Vous lui auriez inspiré votre passion pour les armes, cette passion qui vous conduit à la gloire, mais qui fait le malheur de ceux qui vous aiment. Voilà ce que redoute sa mère, et moi je le redoute comme elle, et j’approuve sa sévérité.

LE CHEVALIER. Et si Bertrand vous demandait asile, vous ne le recevriez pas ?

LA CHÂTELAINE. Non, je le renverrais à son père et à sa mère ; ce sont eux qui doivent le gouverner.

SCÈNE II.

BERTRAND, LA CHÂTELAINE, LE CHEVALIER.

BERTRAND, du dehors. Je vous dis que j’entrerai, moi ; quoique j’aie de méchants habits, je suis noble, et je ne souffrirai pas que des valets me barrent le chemin.

(Il brandit un bâton et s’élance dans la chambre.)

LA CHÂTELAINE. Quoi ! le fils de ma sœur ! Quel déshonneur pour sa famille !

LE CHEVALIER. Oh ! c’est toi, mon bon petit diable de neveu, toujours le même, toujours ferrailleur.

BERTRAND. Mon oncle, je viens vous demander asile.

LA CHÂTELAINE. Asile, quand vous faites mourir votre mère de douleur ? Allez demander pardon à vos parents.

BERTRAND. Vous voulez donc que j’aille m’héberger chez des étrangers ?

LE CHEVALIER. Non, ma maison ne te sera pas fermée. Mais pourquoi et comment as-tu quitté le château de ton père ?

BERTRAND. Pourquoi ? parce qu’on m’y retenait prisonnier depuis deux mois au pain et à l’eau, que j’avais besoin de l’air du bon Dieu et d’une nourriture plus substantielle. Comment ? cela va vous faire rire. Au lieu de m’envoyer mon pain et mon eau par ma bonne nourrice Rachel, qui m’aurait consolé en me contant des histoires de chevalerie, on me les faisait apporter par une vieille et méchante sorcière qui jamais ne manquait en entrant de fermer la porte du donjon, dont la clef était suspendue à sa ceinture. Un jour donc je résolus de lui enlever cette clef. Je savais que mon père et ma mère étaient absents, et lorsque la vieille entra, je m’élançai sur elle, je l’assis, sans lui faire de mal, sur la paille qui me servait de lit ; je l’enchaînai avec mon drap contre un des barreaux de la fenêtre, et, pour l’empêcher de crier, je lui mis, en guise de bâillon, ma ceinture sur la bouche. Puis, lui volant la clef, j’ouvris la porte, sautai l’escalier, et me voilà.

LE CHEVALIER, riant. Ha ! ha !

LA CHÂTELAINE. Quel scandale !

BERTRAND. Écoutez. Pour fuir il me fallait une monture : j’aperçois dans la campagne un laboureur ; je cours à la charrue, j’en dételle une jument, j’enfourche, je pique des deux, malgré les cris et les lamentations du rustre ébahi, auquel je réponds par des éclats de rire, et, sans selle ni bride, j’ai galopé jusqu’à Rennes. Maintenant, hébergez-moi, car j’ai grand appétit et suis fort las.

LE CHEVALIER. Viens donc changer d’habits et te mettre à table ; puis nous parlerons de ce que tu as à faire ; je te donnerai des conseils.

BERTRAND. Merci, cher oncle ! N’est-ce pas que vous m’apprendrez à faire des armes ?

LA CHÂTELAINE. Votre indulgence achèvera de le perdre.

SCÈNE III.

Une place publique devant la maison du chevalier de La Motte.

BERTRAND, seul.

BERTRAND. Comme mon oncle est bon pour moi ! Il m’a montré ses chevaux et ses armes. Oh ! ses armes, qu’elles sont belles ! Je serai heureux ici ! Ma tante me gêne bien un peu ; n’importe, je lui obéirai pour vivre auprès de mon oncle. Mais quel est ce grand écriteau qu’on a planté là ? Si je savais lire… Une épée et un beau casque à plumes le couronnent ; c’est sans doute quelque prix d’armes. Voilà un enfant qui passe ; il saura peut-être ce que cela veut dire. (L’appelant.) Mon ami, qu’y a-t-il sur cet écriteau ?

L’ENFANT. Il y a qu’aujourd’hui, dans une heure, commencera sur cette place une grande lutte, et que le prix du vainqueur sera cette belle épée et ce beau casque à plumes.

BERTRAND. Oh ! si je pouvais les gagner !

L’ENFANT. Non, vous êtes trop jeune.

BERTRAND. Trop jeune ! je suis plus fort que tous les Rennois ! (Se parlant à lui-même) Mais comment faire pour échapper à ma tante ? Elle va m’appeler pour l’accompagner à vêpres, et avant une heure la lutte commence… Je ne serai pas là… Un autre aura le prix !… Mon Dieu ! mon Dieu ! c’est bien cruel pourtant de renoncer à cette épée qui est là brillante au-dessus de ma tête… Je l’aurais gagnée, j’en suis sûr.

SCÈNE IV.

BERTRAND, la châtelaine de LA MOTTE.

LA CHÂTELAINE, de la porte de sa maison. Bertrand ! Bertrand ! toujours dans la rue !… Que faites-vous là ?

BERTRAND. Ma tante, je regardais cette épée ; voyez, on dirait qu’elle me regarde. Son acier poli brille comme des yeux.

LA CHÂTELAINE. Vous ne pensez jamais qu’aux armes et aux combats. Bertrand, c’est aujourd’hui le saint jour du dimanche, venez à l’église, et priez Dieu qu’il vous change.

BERTRAND, à part. Oh ! oui, je vais le prier de me donner le casque.

LA CHÂTELAINE. Portez mon livre, et suivez-moi.

BERTRAND, dans l’église. Ma tante, laissez-moi vous attendre ici, sous le portail.

LA CHÂTELAINE. Non, venez vous agenouiller dans la chapelle.

BERTRAND, à part. Oh ! je le vois, je ne pourrai pas m’échapper.

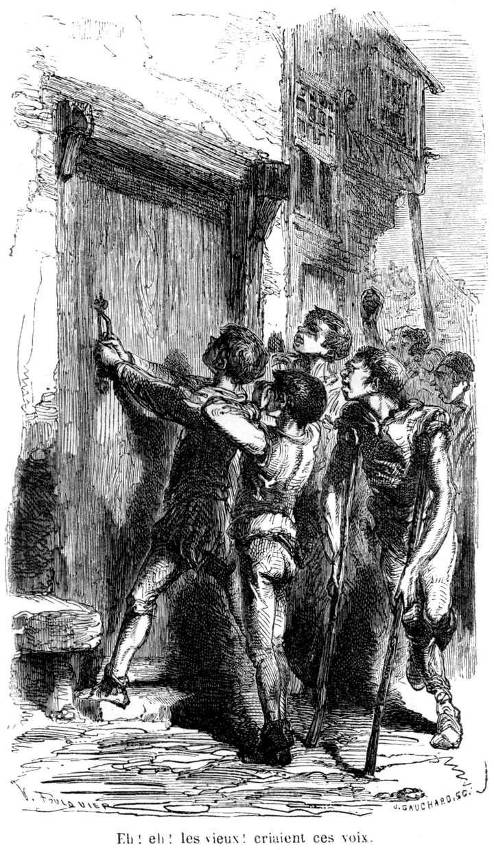

LA FOULE, du dehors. La lutte, la lutte commence ; accourez, lutteurs !

BERTRAND. Comment prier en entendant ces cris ?

LA FOULE. La lutte, la lutte commence ; accourez, lutteurs !

BERTRAND. Je n’y tiens plus… ma tante baisse la tête… Profitons…

(Il s’élance hors de l’église.)

SCÈNE V.

Une salle intérieure de la maison du chevalier.

LE CHEVALIER, LA CHÂTELAINE.

LE CHEVALIER. Calmez-vous, ce sont des traits de jeunesse, mais son cœur est bon.

LA CHÂTELAINE. C’est un rebelle, un ingrat, un petit misérable. S’échapper de l’église pour aller lutter avec la populace !…

LE CHEVALIER. Un peu d’indulgence, et songeons d’abord à savoir ce qu’il est devenu.

SCÈNE VI.

LES MÊMES, UN DOMESTIQUE, puis BERTRAND porté par deux serviteurs.

UN DOMESTIQUE. Messire Bertrand a été blessé.

LE CHEVALIER. Pauvre enfant ! (Bertrand paraît.) Eh bien ? te voilà tout écloppé ; il t’est arrivé malheur ?

BERTRAND. Dites bonheur ! Je les ai tous terrassés. Mon égratignure guérira, mais le prix me reste. Voyez le beau casque, la belle épée.

(Il brandit le casque à la pointe de l’épée.)

LE CHEVALIER. Est-il heureux !

LA CHÂTELAINE. Il faut pourtant qu’il soit puni de sa désobéissance.

LE CHEVALIER. Eh bien ! je vais lui infliger une grande punition : dans huit jours c’est le tournoi de Rennes ; il n’y assistera pas.

BERTRAND. Vous êtes dur, mon oncle.

TROISIÈME TABLEAU.

Grande place publique à Rennes ; les maisons sont tendues de tapisseries, les fenêtres encombrées de spectateurs ; des gradins entourent la place. On aperçoit sur une estrade toute la famille des du Guesclin.

SCÈNE PREMIÈRE.

LA COMTESSE, le comte DU GUESCLIN, OLIVIER et JEAN, leurs fils, la châtelaine de LA MOTTE, RACHEL, puis BERTRAND, la foule.

OLIVIER. Ah ! maman, quel plaisir nous allons avoir ! le tournoi va commencer.

JEAN. J’aperçois mon père sur son beau cheval blanc.

RACHEL, à la comtesse. Comme mon pauvre Bertrand serait joyeux s’il était ici !… et vous l’avez privé de ce plaisir… Oh ! madame, vous êtes bien sévère. Maîtresse, faites-lui grâce, laissez-lui voir ce tournoi, et il changera.

LA COMTESSE. Ma bonne Rachel, tu juges mal mon cœur de mère ; je désirerais revoir l’enfant prodigue, mais sa tante m’a appris qu’il était incorrigible.

LA CHÂTELAINE. Oui ; vous n’en obtiendrez jamais rien par la douceur.

LA COMTESSE. En songeant à ce qu’il doit souffrir, je voudrais lui pardonner.

LA CHÂTELAINE. Il n’est plus temps ; le tournoi commence.

LES HÉRAUTS D’ARMES. Le tournoi s’ouvre ; trompes, sonnez ; bannières, déployez-vous !

JEAN. Voilà mon père qui s’avance un des premiers.

OLIVIER. Voilà aussi mon oncle de la Motte ; il se range de son côté.

LA CHÂTELAINE. Quel est ce chevalier qui vient de franchir la barrière ?

OLIVIER. Comme il est mal équipé !

JEAN. Quel méchant genet il monte ! on dirait un des chevaux de la ferme.

DES VOIX, dans la foule. Faites sortir du champ clos ce discourtois chevalier.

BERTRAND. (Il est monté sur un vilain cheval et couvert d’une mauvaise armure.) Moi, sortir ! non, jamais ! Oh ! quelle humiliation !… mais mon oncle est bon, il aura pitié de ma détresse. Je vais me faire connaître à lui.

LA FOULE. Qu’il sorte ! qu’il sorte !

BERTRAND, s’approchant de son oncle. Noble chevalier…

LE CHEVALIER. Quoi ! c’est toi, Bertrand !

BERTRAND. Oui, c’est moi, bon oncle ! je n’ai pu y tenir : je me suis échappé par une fenêtre.

LE CHEVALIER. Quoi ! au péril de ta vie ?

BERTRAND. Eh ! que fait la vie ? c’est la gloire qu’il me faut… Vous voyez qu’on veut me chasser, mon oncle, ne me refusez pas un de vos chevaux et une de vos cuirasses. Songez qu’un du Guesclin ne doit pas sortir d’un tournoi sans avoir rompu une lance avec honneur.

LE CHEVALIER. Mais on ne te connaît pas.

BERTRAND. Eh bien ! on apprendra à me connaître aujourd’hui.

LE CHEVALIER. Allons ! qu’il soit comme tu le désires. (Appelant un écuyer.) Armez ce jeune homme.

BERTRAND. Merci, merci !

LE COMTE, s’approchant du chevalier. Quel est ce combattant ?

LE CHEVALIER. Je l’ignore ; mais il a l’air plein de bravoure, et je viens d’ordonner qu’on lui donne un autre équipement.

(Bertrand reparaît brillamment armé.)

LA FOULE. Bravo ! bravo !

LE HÉRAUT. Fermez la barrière, le tournoi commence.

BERTRAND. Oh ! je serai vainqueur.

(Il met la lance en arrêt et attaque un chevalier.)

LE CHEVALIER. Quel démon ! le voilà aux prises avec le plus brave !

LA COMTESSE, du gradin où elle est assise avec sa famille et regardant Bertrand. Quelle intrépidité !

RACHEL. Madame, c’est le même qui tout à l’heure était si mal vêtu.

OLIVIER. Quels coups de lance il donne !

JEAN. Comme il est beau à présent ! comme il se sert bien de ses armes !

LA CHÂTELAINE. Sans doute il ne veut pas être connu, car il garde toujours sa visière baissée.

LE CHEVALIER. Courage, chevalier inconnu ! bravo ! bravo ! (Bertrand renverse le chevalier qu’il combat, après avoir tué son cheval.) Gloire au vainqueur ! qu’il lève sa visière et salue les dames !

UN HÉRAUT. Non, ce jeune chevalier veut combattre encore et sans montrer son visage.

LA FOULE. Qu’il combatte ! qu’il combatte !

LE CHEVALIER, à part. Oh ! je brûle de t’embrasser, mon brave neveu !

LE COMTE. Je n’ai jamais vu de meilleure lance, par saint Georges.

BERTRAND, reconnaissant son père. Quelle voix ! est-ce un rêve ? oui, c’est lui, je le reconnais à son écu ; je dois le fuir jusqu’à ce que le tournoi soit terminé, et je ne le puis, pourtant.

LE COMTE. Je voudrais bien rompre une lance avec vous.

LE CHEVALIER. Excusez-le, il est blessé, peut-être.

LE COMTE. Non, tout chevalier qui est encore sur ses étriers ne doit pas refuser le combat. Je le défie, je l’attaque, il faudra bien qu’il me réponde.

(Il poursuit Bertrand, qui cherche à fuir.)

BERTRAND. En plein tournoi ! en plein tournoi !… Mais non, je ne dois pas me battre contre mon père.

LA FOULE. S’il refuse le combat, honte à lui !

BERTRAND. Oui, je le refuse.

LA FOULE. Honte à lui ! honte à lui !

LE CHEVALIER. Il vient de vous prouver pourtant qu’il avait du courage.

BERTRAND. Et je saurai le leur prouver encore. Défendez-vous, chevalier.

(Il attaque un chevalier qui entre dans la lice.)

LE COMTE. Mais pourquoi m’a-t-il refusé le combat ?

LE CHEVALIER. Nous le saurons quand il se fera connaître.

BERTRAND. Rendez-vous, chevalier !

(Il renverse son adversaire dans la poussière.)

LA FOULE. Honneur ! honneur à l’inconnu !

LA COMTESSE, de sa place. Oui, oui, qu’il vienne recevoir le prix !

BERTRAND. Oh ! ma mère m’applaudit aussi sans me connaître ! C’est devant elle que je vais lever ma visière ; quelle joie si elle me pardonne ! (Il s’approche du gradin où est sa mère, le comte du Guesclin et le chevalier de La Motte le suivent ; il s’incline.) Noble comtesse du Guesclin, c’est pour vous que j’ai combattu ; daignerez-vous m’avoir en grâce ?

(Il se découvre.)

LA COMTESSE. Bertrand !… mon fils !…

RACHEL. Mon pauvre Bertrand !

LE COMTE. Viens que je t’embrasse, mon noble fils.

LE CHEVALIER. Il sera l’orgueil de votre race, sire comte.

RACHEL. Et celui de la France, croyez-en la devineresse.

TOUS. Oh ! nous n’en doutons plus.

BERTRAND. Ma bonne mère, pardonnez-moi les chagrins que je vous ai donnés.

LA COMTESSE. Je suis trop heureuse pour m’en souvenir.

LE HÉRAUT. Le prix du tournoi est à Bertrand du Guesclin.

LE COMTE, embrassant son fils. Sois toujours brave, mon enfant ! aime ton roi et crains ton Dieu.

FILIPPO LIPPI

NOTICE SUR FILIPPO

LIPPI.

Filippo Lippi, peintre, naquit à Florence en 1412. Dès son enfance, il montra de rares dispositions pour la peinture. Il entra comme novice dans le couvent des Carmes, où Masaccio venait de terminer d’admirables fresques. Chaque jour on le trouvait en contemplation devant ces grandes peintures. Bientôt il se mit à les copier, et en peu de temps il sut tellement s’approprier la manière de ce maître, qu’on le regarda comme son rival et son successeur. Entraîné par ses succès, il résolut de quitter le couvent. Son enfance et sa vie furent pleines d’aventures. À dix-sept ans, monté sur un bateau avec quelques amis, il s’était trop avancé en mer ; il fut pris par des corsaires barbaresques et emmené en Afrique, où il devint esclave. Mais là encore son talent lui fit accorder sa liberté. Conduit à Naples, il y exécuta plusieurs fresques, puis vint à Florence, où il peignit son plus beau tableau, le Couronnement de la Vierge, grande composition où sont groupées de nombreuses figures. L’auteur s’y est représenté sous la figure d’un adorateur ; devant lui est un agneau soutenant cette inscription : Is perfecit opus. Ce tableau frappa tellement Cosme de Médicis, qu’il conçut pour Lippi une estime et une amitié dont il ne cessa de lui donner des preuves. Lippi exécuta de grands travaux à Florence, à Spolette, à Padoue, à Fiesole, etc. Le Louvre possède deux beaux tableaux de ce peintre, une Madone et le Saint-Esprit présidant à la naissance de Jésus-Christ. Filippo Lippi mourut à Florence, en 1466, âgé de cinquante-sept ans.

PERSONNAGES.

FRANCESCO LIPPI, métayer des environs de Florence, père de Filippo.

RITA, femme de Francesco.

FILIPPO LIPPI, leur fils, enfant de dix ans.

STELLA, sa sœur.

BRUTACCIO, chef de brigands.

BUONAVITA, brigand.

Troupe de brigands.

La scène se passe d’abord au pied des Apennins, près de Florence, puis sur les Apennins, à l’entrée de la caverne des brigands.

LA RANÇON DU GÉNIE.

SCÈNE PREMIÈRE.

Le théâtre représente l’intérieur de la ferme de Francesco.

FRANCESCO et RITA.

FRANCESCO, entrant tout haletant. Femme, me voici de retour de la ville. Je suis accablé de fatigue.

RITA. Apportes-tu du moins quelque bonne nouvelle ?

FRANCESCO. Eh ! non ; une bonne nouvelle m’aurait fait oublier la marche, et je ne me plaindrais pas.

RITA. Que t’ont dit ces messieurs du tribunal ?

FRANCESCO. Ce qu’ils disent si souvent au pauvre quand il demande justice : qu’il faut d’abord déposer de l’argent pour les premiers frais, et puis qu’on fera des poursuites.

RITA. C’est une horreur ! déposer de l’argent pour qu’on arrête ces brigands qui dévastent le pays, qui enlèvent nos bestiaux et nous dépouillent de tout ! Mais à qui nous adresserons-nous, si l’autorité ne nous protège pas ? Il faudra donc fuir ce canton, abandonner l’héritage de ton père et chercher à vivre ailleurs ?

FRANCESCO. J’ai dit tout cela aux gens de la justice. Je leur ai raconté comment l’autre jour, tandis que notre petit Filippo gardait le troupeau au pied des Apennins, des brigands fondirent sur la plaine et profitèrent du moment où l’enfant s’était éloigné pour s’emparer de nos plus beaux agneaux et de nos jeunes chevreaux. Heureusement les mères étaient à la bergerie, sans cela nous étions ruinés.

RITA. Plus heureusement encore, Francesco, notre fils n’était pas là ; car il serait tombé entre les mains des brigands, et peut-être l’auraient-ils tué… La sainte madone l’a protégé.

FRANCESCO. Voilà comme tu excuses toujours sa paresse, Rita. Si Filippo n’avait pas quitté le troupeau, il aurait appelé au secours en voyant venir les brigands ; je serais accouru, et nous n’aurions rien perdu.

RITA. Je l’ai grondé comme toi, Francesco ; je lui ai recommandé d’être plus attentif. Mais, tu le vois, notre fils ne peut se soumettre à garder les bestiaux, à labourer la terre ; il aime à être seul, et, aussitôt qu’il pense qu’on ne le voit pas, il s’amuse à tracer sur la terre des figures d’hommes, des arbres, des moutons. Peut-être notre enfant est-il destiné à une autre existence que la nôtre.

FRANCESCO. Tu es folle, Rita. Voilà bien les mères ; toujours des idées d’ambition pour leurs fils… Et à quoi veux-tu que nous destinions celui-là ? Avons-nous de l’argent pour lui faire donner de l’éducation ? et est-ce au moment où nous sommes dans la misère que tu dois l’encourager à la fainéantise ? Mêle-toi de ta fille et laisse-moi faire de Filippo un bon métayer.

RITA. Calme-toi, mon ami, et confions-nous à Dieu.

FRANCESCO. « Aide-toi et le ciel t’aidera. » Femme, il faut que nous et nos enfants redoublions de travail et de courage pour éloigner la misère. Mais où est Filippo ? Il est encore couché, je suis sûr.

RITA. Non, il est dans l’étable à faire la litière des vaches.

FRANCESCO, appelant. Filippo ! Filippo !

SCÈNE II

LES MÊMES, FILIPPO, entrant avec un morceau de charbon à la main, puis STELLA.

FILIPPO. Mon père…

FRANCESCO. Que faisais-tu dans l’étable ?

FILIPPO, rougissant et baissant la tête… Mon père, je… je…

FRANCESCO. Ah ! tu vas mentir !… Que faisais-tu ?

FILIPPO. Eh bien ! je cherchais à dessiner sur le mur la grande vache noire.

FRANCESCO. Et à quoi cela te mènera-t-il, fainéant ?

(Filippo baisse la tête et ne répond rien.)

STELLA, accourant. Ma mère, ma mère, venez voir ; nous avons deux vaches noires maintenant ; Filippo en a fait une seconde, elle marche près du mur de l’étable, elle mange au ratelier… Venez ! venez !

FRANCESCO. Allons, taisez-vous ; c’est assez de folie ! Femme, sers-nous à déjeuner, puis nous irons tous au travail.

(Ils se mettent à table.)

STELLA. Elle est bien belle, la vache de Filippo. Mon père, pourquoi ne voulez-vous pas la voir ?

RITA. Chut ! mange tes confitures et tais-toi.

STELLA. Qu’il est bon, ce raisiné ! Pourquoi ne fais-tu pas comme moi, Filippo ? Vois, je nettoie mon assiette avec de la mie de pain. Il n’en reste pas de trace.

FILIPPO, dessinant sur son assiette avec la pointe de son couteau. Regarde cela, Stella.

STELLA. Oh ! c’est notre petit chat roux. Le voilà sur le buffet. (Filippo continue à dessiner.) Il se gratte l’oreille avec sa patte.

RITA. Je n’oserai jamais laver cette assiette. C’est tout à fait le portrait de notre chat ; vois, Francesco.

FRANCESCO, regardant et riant. Oh ! c’est bien ça ; je te permets cet amusement pendant les repas, Filippo ; mais je ne veux pas que tu y songes en gardant les troupeaux.

FILIPPO. C’est malgré moi, mon père.

FRANCESCO. Tout cela est bel et bon, enfant ; mais il faut penser à gagner ton pain. Allons, pars avec ta sœur, et ne vous éloignez pas trop de la ferme. Vous mènerez paître les vaches et les chèvres là-bas dans cette prairie qui est auprès du bois, et si vous voyez venir quelqu’un, vous m’appellerez tout de suite ; je vais au labour.

(Les enfants sortent.)

SCÈNE III.

Dans la campagne.

STELLA et FILIPPO menant les troupeaux.

STELLA. Mais comment fais-tu, mon frère, pour inventer d’aussi jolies choses avec tes doigts ?

FILIPPO. Je n’en sais rien, Stella ; je ne comprends pas ce qui me donne le pouvoir de retracer tout ce que je vois, comme l’eau retrace notre visage quand nous y regardons ; mais je suis poussé par un désir invincible à toujours reproduire les images qui sont devant moi, soit avec la pointe de mon couteau sur la pierre, soit avec un charbon sur les murs, ou bien avec le bout de mon bâton sur le sable. Oh ! si je pouvais avoir une de ces grandes feuilles de papier blanc sur lesquelles écrit notre curé, il me semble que je ferais une madone comme celle qui est debout sur le maître autel de notre église.

STELLA. Elle semble vivante, cette madone ; on dirait qu’elle marche, qu’elle va parler.

FILIPPO. Elle te ressemble un peu, ma petite Stella. Mais nous voici arrivés à la lisière du bois. Garde le troupeau, moi je vais chercher une de ces pierres molles où mon couteau s’enfonce facilement ; puis je reviendrai dessiner ton portrait.

STELLA. Tu désobéis à notre père, Filippo ; ne t’a-t-il pas dit de ne t’occuper que de nos bestiaux ?

FILIPPO. Ne seras-tu pas contente, ma petite sœur, de voir ton portrait sur une pierre, comme tu as vu tout à l’heure celui de notre chat sur une assiette ?

STELLA. Oh ! oui, cela me fera plaisir.

FILIPPO. Eh bien ! attends, je vais revenir. N’aie pas peur et garde le troupeau.

STELLA. Ne reste pas longtemps loin d’ici.

(Filippo s’enfonce dans le bois, ramasse une pierre, s’assied, et se met à dessiner.)

SCÈNE IV.

FILIPPO, seul.

Qu’il est beau, ce paysage qui se déroule devant moi ! dans le fond les hautes montagnes, puis les bois, puis le village, et de l’eau qui court !

SCÈNE V.

STELLA, FILIPPO.

STELLA, de la prairie. Au secours ! mon frère, au secours !

FILIPPO, accourant. Qu’y a-t-il, ma bonne Stella ? Je viens te défendre.

SCÈNE VI.

LES PRÉCÉDENTS, BRUTACCIO et la troupe de brigands.

BRUTACCIO, lui fermant la bouche. Halte-là, mon brave ; vos troupeaux sont à nous, votre sœur est notre prisonnière, et vous allez nous suivre aussi : vous vous ferez à la vie des montagnes, et vous finirez par faire partie de notre bande, si vos parents ne sont pas assez riches pour payer votre rançon.

FILIPPO. Moi ! vivre parmi vous ? oh ! non, jamais ! jamais !

BRUTACCIO, l’empêchant de crier. Point de mutinerie, point de mutinerie, enfant ! autrement ton dos sentira le bois de ma carabine. (Filippo fait un geste menaçant.) Allons, qu’on s’en empare. (Plusieurs brigands s’emparent de Filippo, qui se démène entre leurs bras.) Toi, Buonavita, charge-toi de la sœur.

BUONAVITA, à Stella. Petite bergère, n’ayez nulle crainte. Vous garderez nos vaches dans nos rochers, vous ferez des fromages, vous taillerez la soupe, et en retour vous serez bien traitée.

STELLA. Ma mère ! ma mère !

(Ils disparaissent tous dans les Apennins.)

SCÈNE VII.

Sur un plateau des Apennins, devant l’entrée de la caverne des brigands.

FILIPPO, STELLA, puis BUONAVITA.

FILIPPO. Ma pauvre Stella, tu pleures donc toujours ?

STELLA. Ils sont si laids, ces brigands, si méchants !… Si je ne les sers pas tout de suite quand ils me demandent à boire, ils menacent de me frapper. Oh ! Filippo, comme nous avons souffert depuis huit jours que nous sommes ici ! et penser que cela durera toujours !… Et nos pauvres parents, ils doivent se désespérer de ne pas nous voir revenir… Si nous ne les voyions jamais…

(Elle sanglote.)

FILIPPO. Ne pleure pas ainsi, Stella ; Dieu veillera sur nous.

STELLA. Oh ! mon frère, tu es moins malheureux que moi. Les premiers jours, tu étais bien triste aussi ; mais à présent, tu reprends courage et tu sembles consolé. Tu recommences à dessiner sur les pierres et sur le sable ; cela te distrait.

FILIPPO. C’est vrai, Stella, ce plaisir me suit ; les brigands n’ont pu me le ravir.

(Entre Buonavita.)

BUONAVITA. Pourquoi vous tourmentez-vous ainsi, Stella ? N’êtes-vous pas contente dans notre compagnie ? Soyez attentive, faites bien notre cuisine, et nous vous donnerons un beau bonnet à dentelles d’argent.

STELLA. Gardez vos cadeaux, seigneur Buonavita. Mais si vous n’êtes pas méchant, faites ce que je vous ai demandé.

FILIPPO. Qu’as-tu demandé, Stella ?

STELLA. J’ai demandé que Buonavita obtînt notre liberté du seigneur Brutaccio : car je ne puis vivre ici.

BUONAVITA. J’ai fait votre commission.

FILIPPO. Et que vous a dit le capitaine ?

BUONAVITA. Il m’a dit que vous ne sortiriez jamais d’entre ses mains, si vos parents ne lui payaient une forte rançon.

FILIPPO. Ils sont trop pauvres !

STELLA. Votre maître est bien cruel ; mais vous, ne pourriez-vous nous rendre la liberté ?

BUONAVITA. Si je le pouvais, je le ferais, mes enfants ; car, puisque notre compagnie vous déplaît, je ne vois pas à quoi bon vous garder de force.

FILIPPO. Vous êtes compatissant, vous ! Mais comment, sans y être contraint, pouvez-vous donc vivre avec des brigands ?

BUONAVITA. Ah ! l’habitude fait tout. J’ai été orphelin de bonne heure. Mon oncle Brutaccio, le chef de notre troupe, m’emmena dans ces montagnes, et je suis devenu brigand sans m’en douter ; mais, je vous le jure, ma petite Stella, je n’ai jamais tué personne. Boire, rire, chanter, être libre et ne rien faire la plupart du temps, telle est ma vie, ma bonne vie dont j’ai tiré mon nom. Je ne vous l’offre pas en exemple, mes enfants ; mais je vous la raconte seulement pour que vous n’ayez pas peur de moi.

FILIPPO. Eh bien ! vous pouvez me faire un grand plaisir, puisque vous êtes bon.

BUONAVITA. Lequel ?

FILIPPO. Buonavita, je vous en prie, donnez-moi une de ces belles planches de bois blanc qui recouvrent les caisses qui sont dans la caverne.

BUONAVITA. Très-volontiers. (Il entre dans la caverne et revient à l’instant, avec la planche.) Qu’en voulez-vous faire ?

FILIPPO. Vous allez voir. (Il tire un charbon de sa poche et se met à dessiner un arbre et des moutons qui sont devant lui, puis le fond du paysage.)

BUONAVITA. Oh ! vous avez un fier talent, l’ami ; voilà l’arbre qui grandit sous vos mains, le troupeau qui s’anime, les rochers qui se dressent… Qui vous a appris tout cela ?

FILIPPO. Personne. Est-ce que cela s’apprend ? Depuis que je pense, je reproduis ainsi tout ce que je vois sans savoir comment. Mais ce qui me tourmente, c’est de ne pouvoir donner des couleurs à mon ouvrage, ces belles couleurs de la madone de notre église.

BUONAVITA. Des couleurs ! ah ! si vous en désirez, je puis vous satisfaire. Il y a quelque temps, nous arrêtâmes sur la route de Florence un peintre qui allait à Rome. Nous croyions avoir fait une riche capture en nous emparant d’une cassette fermée qu’il gardait auprès de lui. Quand nous l’ouvrîmes, nous n’y trouvâmes que des vessies de couleurs et des pinceaux de poil.

FILIPPO. Qu’est-ce que cela, des pinceaux ?

BUONAVITA. C’est ce qui sert à mettre des couleurs sur un dessin.

FILIPPO. Oh ! donnez-moi cette cassette, et je vous aimerai bien.

BUONAVITA. Je vais la chercher.

FILIPPO, avec joie. Stella, je vais avoir des couleurs !…

STELLA. Je ne comprends pas ton bonheur, Filippo ; moi, je ne serai contente qu’en revoyant nos parents.

BUONAVITA, revenant avec la cassette. Voilà, mon ami. Stella, si vous ne voulez pas être grondée par Brutaccio, allez vous occuper du dîner ; notre chef ne tardera pas à revenir de sa tournée.

(Stella entre dans la caverne.)

FILIPPO, ouvrant la cassette. Oh ! Buonavita, que ces couleurs sont belles ! Ce sont celles du ciel, de la terre, des roches et des bois. Mais qui nous apprendra le moyen de les préparer et de les étendre ?

BUONAVITA, tirant une palette de la caisse. D’abord il faut les disposer sur cette petite planche, après les avoir fondues avec un peu d’huile que vous prendrez dans cette fiole ; puis vous les appliquerez sur votre dessin avec un pinceau.

FILIPPO, avec enthousiasme. Et comment savez-vous cela, Buonavita ? Qui vous a révélé ce mystère ? Êtes-vous donc sorcier ?

BUONAVITA. Je ne suis pas plus sorcier que savant, mais j’ai eu le bonheur de voir travailler le plus grand peintre de l’Italie.

FILIPPO. Le plus grand peintre de l’Italie ?

BUONAVITA. Oui, Masaccio ! celui qui a retracé les tourments des damnés dans l’église des Carmes, à Florence.

FILIPPO. Et vous avez vu cet homme, ce peintre, qui est aussi célèbre qu’un prince ?

BUONAVITA. Je l’ai vu, et je vais vous conter comment.

FILIPPO. Tout en vous écoutant j’essayerai ces couleurs. Les voilà préparées comme vous me l’avez dit. (Il se met à peindre.) Parlez, Buonavita, parlez-moi de ce grand Masaccio.

BUONAVITA. Il faut vous dire que mon oncle, trouvant que notre métier allait mal sur les grandes routes, s’était mis en tête, l’an passé, d’aller enlever le trésor du couvent des Carmes. Il avait une vieille haine contre les bons frères, qui, disait-il, l’avaient chassé de leur école pour quelques petites peccadilles, et l’avaient ainsi déterminé à embrasser la profession de brigand. Bonne profession, ma foi ! et dont mon oncle n’a pourtant pas à se repentir. Mais il paraît qu’il y a des jours où cela le trouble, et il se met alors dans de grandes fureurs, qui ont toujours pour résultat quelque expédition hardie. Donc il me dit l’an passé : « Va-t’en reconnaître les lieux, et nous agirons dans la nuit. » Je me rends à Florence, habillé comme un honnête paysan, et je demande le couvent des Carmes. « Suivez cette foule, me répond-on en me montrant un grand flot de peuple ; elle se dirige justement vers l’église des Carmes. – Et pour quoi faire ? repris-je. – Vous le verrez bien, mon garçon, » répliqua en riant le citadin narquois. Je me mis à la file de ceux qui marchaient, et bientôt je me trouvai comme porté dans l’église. Tout le monde se précipitait vers une seule chapelle. Je me glissai aux premiers rangs. Alors je vis ce qui attirait la multitude, et je fus près de laisser échapper un cri d’effroi, moi qui n’ai jamais eu peur de ma vie. Sur les murs à demi éclairés de la chapelle, on voyait des hommes torturés ; leurs traits étaient pâles et amaigris ; leurs yeux versaient des larmes de sang ; leurs dents grinçaient ; leurs corps se tordaient, et je croyais leur entendre pousser des gémissements. Cependant la foule criait autour de moi : « Vive Masaccio ! » et, plein d’admiration pour cet homme qui avait la puissance de m’épouvanter, je criai à mon tour : « Vive Masaccio ! » Mais Masaccio, qui était là devant nous, continuait à peindre sans se déranger. C’est lui qui sauva, sans s’en douter, le trésor des Carmes. Je déclarai à mon oncle que je ne traverserais jamais la nuit cette église où il m’avait semblé voir la flamme des damnés me saisir. Je fis partager ma terreur à sa troupe, et l’expédition fut abandonnée.

FILIPPO. Buonavita, je veux aller à Florence, je veux voir Masaccio et devenir son élève.

BUONAVITA. C’est une noble ambition, mon ami.

FILIPPO. Voyez ? en suis-je digne ?

(Il lui montre ce qu’il vient de peindre.)

BUONAVITA. Mon portrait ! si vite ! pendant que je vous parlais, vous l’avez tracé, vous lui avez donné la vie ! Voilà bien mon regard, en effet, ma moustache noire, ma résille rouge sur mes cheveux bruns… Par Masaccio ! vous serez un grand homme !

SCÈNE VIII.

LES PRÉCÉDENTS, BRUTACCIO avec sa troupe.

BUONAVITA. Venez voir ceci, Brutaccio, cet enfant est marqué de Dieu : nous ne pouvons le retenir plus longtemps prisonnier.

BRUTACCIO. Quoi ! c’est lui qui a peint ta face de brigand ?

BUONAVITA. Oui, lui-même ; un instant lui a suffi pour finir ce portrait.

(Les brigands se rangent autour du portrait de Buonavita.)

TOUS, admirant le portrait. C’est un miracle, ma foi !… Vive le petit Filippo !…

BUONAVITA. Vous le voyez, mon ami, on crie déjà : Vive Filippo ! comme le peuple criait à Florence : Vive Masaccio ! c’est d’un heureux présage.

SCÈNE IX ET DERNIÈRE.

LES PRÉCÉDENTS, RITA accourant éperdue, puis FRANCESCO armé d’une fourche et d’un pieu.

RITA. Rendez-nous nos enfants, nos pauvres enfants. Nous errons depuis huit jours dans nos montagnes… Enfin nous avons découvert votre retraite… Ayez pitié d’une mère… Rendez-moi mes enfants… (Apercevant Filippo.) Mon cher fils ! (Elle le presse sur son cœur.) Mais où est ta sœur, ma douce Stella, ma fille bien-aimée ?

STELLA, accourant. Ma mère ! ma bonne mère !

(Elle se jette dans ses bras.)

FRANCESCO, arrivant et brandissant son pieu. De par le ciel ! si vous ne me rendez mes enfants, je brise la tête au premier qui s’approche de moi.

BRUTACCIO, riant. Désarmez cet homme, et amenez-le-moi. (Les brigands désarment Francesco et le conduisent devant Brutaccio.) Vous ne pouvez rien pour délivrer vos enfants ; vous êtes devenu vous-même mon prisonnier ! vos troupeaux sont à moi, demain je puis dévaster votre maison et ne pas y laisser pierre sur pierre… Eh bien ! Brutaccio le brigand n’en fera rien. Je vous rends la liberté, car votre fils a payé votre rançon à tous par son génie. Emmenez vos bestiaux et prenez cette bourse, Francesco. Mais ne contraignez plus votre noble enfant à être pâtre ou laboureur : Dieu l’a créé peintre, il sera la gloire et la fortune de votre famille. Envoyez-le à Florence auprès de Masaccio ; cet or payera ses études.

FRANCESCO, prenant la bourse. Que Dieu vous bénisse, monseigneur !

BRUTACCIO. On ne bénit pas un brigand, mon ami ; mais on peut lui faire une promesse en retour d’un bienfait.

FILIPPO. Laquelle ? j’y souscris d’avance.

BRUTACCIO. Promettez-moi, lorsque vous serez un peintre célèbre, de faire un tableau de la scène que nous venons de mettre en action.

FILIPPO. Je vous le jure !

BUONAVITA. Ce tableau s’appellera la Rançon du Génie.

AMYOT

NOTICE SUR AMYOT.

Jacques Amyot naquit à Melun, 3 octobre 1513. Son père était un petit mercier. Amyot se montra d’abord un enfant indiscipliné et quitta ses parents pour aller à Paris se placer comme domestique. Il fit la route à pied, s’égara et tomba épuisé de fatigue. On le secourut et on le fit conduire à l’hôpital d’Orléans. Aussitôt rétabli il en sortit avec douze sous qu’on lui donna et qui furent toute sa ressource à son arrivée à Paris. Sa mère, qui l’aimait tendrement, lui envoyait chaque semaine un gros pain de Melun pour l’aider à vivre. Il se plaça d’abord à la porte d’un collége, où il faisait les commissions des professeurs et des élèves. Remarqué pour son intelligence et sa gentillesse, il fut admis dans l’intérieur du collége et il en devint bientôt un des meilleurs élèves. Là encore, dans son dénûment, il servait de domestique aux autres élèves ; ce qui ne l’empêchait pas de poursuivre ses études avec ardeur. La nuit, à défaut d’huile et de chandelle, il étudiait à la lueur de quelques charbons embrasés. Après avoir terminé les études classiques les plus fortes et achevé ses cours sous les plus célèbres professeurs du collége de France, il se fit recevoir maître ès arts. Puis se rendit à Bourges pour y étudier le droit civil. Là Jacques Collin, lecteur du Roi, lui confia l’éducation de ses neveux et lui fit obtenir une chaire de grec et de latin. C’est pendant les douze années qu’il occupa cette chaire qu’il fit la traduction du roman grec de Theagène et Chariclée et commença celle des Vies des hommes illustres de Plutarque. Il dédia les premières Vies à François Ier, qui lui ordonna de continuer cette traduction et lui accorda comme récompense l’abbaye de Bellezane. Voulant compulser les manuscrits de Plutarque qui existaient en Italie, il s’y rendit avec l’ambassadeur de France. Bientôt il fut chargé par celui-ci et par le cardinal de Tournon de porter une lettre du roi Henri II au concile alors rassemblé à Trente. Il s’acquitta si habilement de sa mission qu’à son retour à Paris il fut choisi comme précepteur des deux fils de Henri II. Tout en faisant cette éducation il termina sa traduction des Vies de Plutarque qu’il dédia à Henri II, et commença celle des œuvres morales du même écrivain qu’il ne termina que sous le règne de Charles IX son élève à qui il en fit pareillement hommage. Dès le lendemain de son avènement au trône, le roi Charles IX le nomma son grand aumônier. Plus tard, le siége d’Auxerre étant venu à vaquer, le Roi le donna à son Maître, comme il appelait Amyot.

Quand son autre élève Henri III parvint au trône, il lui conserva toutes ses charges et le nomma commandeur de l’ordre du Saint-Esprit qu’il venait de créer. Amyot passa ses dernières années dans son diocèse, uniquement occupé de l’étude et de l’exercice de ses devoirs. Il mourut à Auxerre le 6 février 1593 dans sa quatre-vingtième année. Il laissa 200 000 écus de fortune. Il fit don à l’hôpital d’Orléans, où il avait été recueilli quelques jours dans son enfance, un legs de douze cents écus. Sa traduction de Plutarque est restée la plus estimée et la meilleure que nous ayons en français.

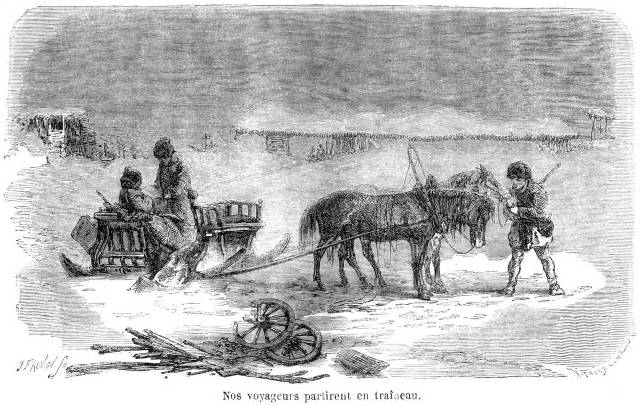

LE PETIT VAGABOND.

Il faisait un froid rigoureux ; toute la campagne était blanche de givre, et au loin les toits des maisons et les clochers du village paraissaient couverts de neige ; les arbres comme des squelettes étendaient leurs branches décharnées ; en place de feuillage il y pendait des glaçons. Un pauvre enfant de treize ans, assez mal vêtu, sans bas et chaussé de gros souliers déjà vieux, suivait péniblement le chemin à peine tracé de Melun à Orléans ; ce n’était pas une belle et grande route royale comme aujourd’hui, encore moins un rail-way conduisant rapidement en quelques heures de Melun à Paris ; il y a près de trois cents ans de cela, et à cette époque les chemins qui sillonnaient la France étaient de véritables précipices creusés d’ornières boueuses, parsemés de pierres et parfois de troncs d’arbres, et dont les tronçons rompus cessaient tout à coup de marquer leurs traces à travers un champ ou à travers un bois.

Il fallait alors plusieurs jours pour se rendre de Melun à Paris, et le pauvre enfant, très-ignorant de la distance, s’était imaginé pouvoir y arriver le soir même. On lui avait dit que la Seine coulait de Melun à Paris, et il avait pensé : ce doit être bien près, j’y arriverai comme la Seine y arrive. Quoiqu’il fût parti aux premières lueurs de l’aube et qu’il eût marché courageusement tout le jour, la nuit commençait à tomber qu’il n’apercevait pas encore le clocher d’Orléans. Il pensa qu’il s’était égaré ; mais à qui demander son chemin ? par une fatalité qui lui sembla une juste punition du ciel, il avait marché depuis le matin sans rencontrer ni piéton, ni monture ; il avait pourtant compté sur l’assistance publique, car il était parti sans avoir mis sous ses petites dents blanches un pauvre morceau de pain. Avec cette insouciance de l’enfance que les chimères et l’espérance accompagnent, il avait cheminé d’abord gaiement et vite, courant même pour se réchauffer. Mais un ventre vide affaiblit les jambes, et bientôt il n’était plus allé qu’au pas, insensiblement il s’était traîné, et enfin il était tombé épuisé sur un buisson, ne reconnaissant plus sa route à travers la neige qui commençait à tomber et la nuit qui venait. Il poussait des gémissements entrecoupés de ces exclamations : oh ! mon Dieu ! oh ! ma bonne mère ! qui s’échappent toujours de la bouche de l’enfant, et même de celle de l’homme qui souffre ; car si Dieu est pour nous la protection d’en haut, une mère est le refuge humain qui, jusqu’à la mort, ne nous manque jamais ici-bas.

Donc, le pauvre petit vagabond dans sa détresse appelait sa mère, sa mère qu’il avait quittée résolûment le matin sans lui dire adieu.

Comme il se désespérait et sentait déjà le froid engourdir son corps, il entendit des pas de chevaux qui retentissaient sur la route pierreuse ; il gémit plus fort, espérant qu’on prendrait garde à sa plainte, et en effet bientôt deux montures s’arrêtèrent auprès de lui. Sur la première était un gentilhomme brillamment équipé sous son large manteau, sur l’autre un domestique armé qui le suivait.

Le gentilhomme aperçut à la dernière lueur du crépuscule ce pauvre être exténué de fatigue et de faim.

« Qu’est ceci ? dit-il, en le touchant du bout de son éperon ; d’où viens-tu ? et où vas-tu ?

– Je viens de Melun et je voulais aller à Orléans, répliqua le pauvre petit, mais mes jambes ne me portent plus et je meurs de faim.

– Ta figure me plaît, reprit le gentilhomme ; puis, se tournant vers le domestique : Allons, Pierre, trois coups de ta gourde à ce petit pour le secouer, puis hisse-le devant moi comme une valise, mon cheval va mieux que le tien, et, tout en trottant, le petit vagabond me contera son histoire quand il sera réveillé. »

Le domestique exécuta les ordres de son maître, et bientôt les deux chevaux repartirent au grand trot. Le mouvement et le cordial qu’il avait avalé donnèrent à l’enfant une surexcitation qui lui rendit en peu d’instants toute sa lucidité. Tout en se tenant cramponné à la selle enfourchée par le gentilhomme, il le remerciait avec effusion.

« Voyons, pendant que nous sommes forcés d’aller au pas pour gravir cette mauvaise montée, conte-moi ton histoire et ne mens pas, lui dit le bienveillant seigneur.

– Oh ! je ne fausserai point la vérité, elle est assez triste et honteuse pour moi ; mais je ne vous mentirai pas à vous qui m’avez sauvé la vie.

– J’écoute.

– Je m’appelle Jacques, je suis le fils d’un pauvre mercier de Melun, demeurant dans le quartier de l’église.

– Je suis de Melun et je vois cela d’ici, reprit le gentilhomme, continue.

– J’ai deux sœurs, mes aînées, qui s’occupent avec bon vouloir de l’industrie de mon père, tandis que moi je n’ai jamais pu y prendre goût. J’ai ma mère, dont je suis le préféré, et qui, voyant mon grand amour pour les livres imprimés, a fini par me payer l’école malgré mon père, qui voulait me garder chez lui pour travailler de son état, et m’appelait un grand paresseux quand il me trouvait à lire. Cette inclination pour les livres m’est venue tout petit. Quand j’allais le dimanche à l’église, durant tous les offices je regardais les beaux livres des prêtres et j’aurais voulu les leur dérober. On est comme ça poussé par des instincts qui sont plus forts que nous, et je ne crois pas que ce soit toujours le diable qui nous les donne. J’ai appris à lire bien vite et sans savoir comment, et je lis aussi les psaumes latins et je les comprends un peu. Mais je ne pouvais lire que dans les livres de l’école, je n’avais pas un livre à moi, c’était trop cher. Ma bonne mère me promettait toujours de m’acheter un beau psautier ; mais les mois passaient sans qu’elle eût jamais pu avoir l’argent qu’il fallait. Mon père la surveillait de près et l’empêchait de rien mettre de côté. Il est vrai que nous étions bien pauvres et que le travail de tous suffisait à peine pour nous faire vivre. Moi seul je ne travaillais pas, répétait chaque jour mon père en me brutalisant ; il me semblait pourtant que mon esprit travaillait, mais mes mains se refusaient à faire l’ouvrage qu’on leur donnait.

« Hier, ma mère était allée avec mes sœurs pétrir et faire cuire à la boulangerie les grands pains bis que nous mangeons ; mon père fut appelé au dehors pour son petit commerce.

« – Garde au moins la boutique, grand fainéant, me dit-il, et surtout ne touche à rien. »

« Il sortit en me faisant un geste de menace et je me mis sur la porte à regarder les passants. Tout à coup je vis venir un colporteur, il vendait des livres et se rendait à l’église et à l’école pour en faire le placement.

« – Approchez, lui dis-je, et laissez-moi seulement regarder un peu vos beaux livres, car, comme dit le proverbe, la vue n’en coûte rien !

« – La vue me coûtera mon temps, répliqua le colporteur, je suis pressé et, à moins que tu ne veuilles faire une emplette, je ne déballe pas.

« – Déballez, lui dis-je, je puis tout de même vous acheter un livre. Je lançai cette première parole je ne sais comment, et c’est ce qui me perdit, car, une fois dite, je ne voulus pas me démentir de peur que le colporteur ne se moquât de moi. Il entra dans la boutique, défit son ballot en toute hâte, et me montra un volume des saints Évangiles, en latin, qui me plut beaucoup.

« – Cela vaut un écu, c’est à prendre ou à laisser, me dit le marchand ; mais je vois que c’est trop cher pour vous, ajouta-t-il d’un air narquois qui me mit le diable au corps.

« – Attendez un peu, répliquai-je avec résolution, et, m’approchant du tiroir où mon père tenait l’argent de la vente, je le secouai, l’ouvris et j’y pris un écu en menue monnaie. »

« Quand le colporteur eut disparu, je cachai mon livre dans ma chemise ; je tremblais, j’avais peur ; je compris que je venais de commettre un vol. J’aurais voulu rappeler le marchand ; mais il n’était plus temps. Que faire ? mon père pouvait rentrer d’un moment à l’autre, et je sentais déjà sa colère tomber sur moi comme le tonnerre. Si encore ma mère avait été là, elle aurait pu me protéger, mais en son absence, je me voyais perdu. Dans ma terreur, je poussai la porte de la boutique, je me mis à monter en courant jusqu’au haut de la maison, et je me barricadai dans le petit grenier où je couchais ; je m’assis sur mon lit, et, n’entendant venir aucun bruit, j’eus la curiosité de regarder dans mon livre ; je le tirai de ma chemise et je commençai à lire la belle passion du Christ ; je ne comprenais qu’à moitié les mots latins, et je faisais un effort si grand d’esprit pour les comprendre entièrement, que peu à peu j’oubliai ma mauvaise action, la colère de mon père, le châtiment qui m’attendait, j’oubliais tout, excepté mon livre.

« Mais tout à coup des cris, des voix montèrent de la boutique ; je compris que mon père était rentré et s’emportait contre moi ; je devinai que ma mère cherchait à le calmer sans y réussir. Oh ! j’aurais voulu en ce moment être une souris et qu’un chat me mangeât. Je cachai le livre dans ma paillasse et je me cachai sous mon lit. Bientôt j’entendis monter, je crus que c’était mon père, et je sentais déjà une grêle de coups. Je me rassurai pourtant un peu, je crus ouïr des pas plus légers qui m’annonçaient ma mère ou une de mes sœurs.

« On frappa : – C’est moi, c’est Jeanne ; ouvre vite, me dit ma sœur aînée. J’ouvris mais je refermai aussitôt qu’elle fut entrée.

« – Il faut déguerpir d’ici, s’écria-t-elle, mon père veut te tuer, il dit que tu es un voleur, que tu as pris de l’argent dans le comptoir.

« – J’ai pris un écu pour acheter ce livre, lui dis-je, en tirant les Évangiles de ma paillasse.

« – Tu n’en as pas moins fait un vol à notre père, me dit ma sœur sévèrement, tu dois te cacher loin d’ici, car notre père qui te croit à vagabonder par la ville, a juré que s’il te retrouvait il t’exterminerait, ou te livrerait à M. le prévôt comme un voleur. »