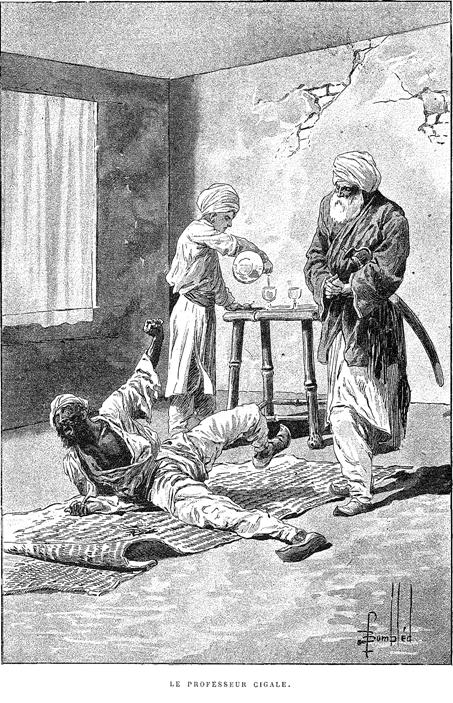

LE DOCTEUR MYSTÈRE

Voyages excentriques – Volume VII

Ancienne Librairie Furne, Combet et cie, 1900

Illustrations Louis Bombled

Table des matières

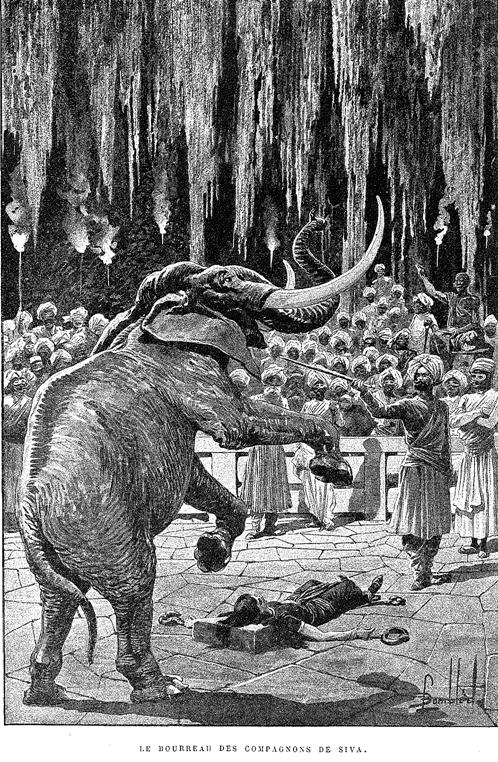

PREMIÈRE PARTIE L’OURS DE SIVA

CHAPITRE PREMIER LE GAVROCHE CIGALE

CHAPITRE II OÙ CIGALE DEVIENT LE « PARRAIN » D’UN DOCTEUR

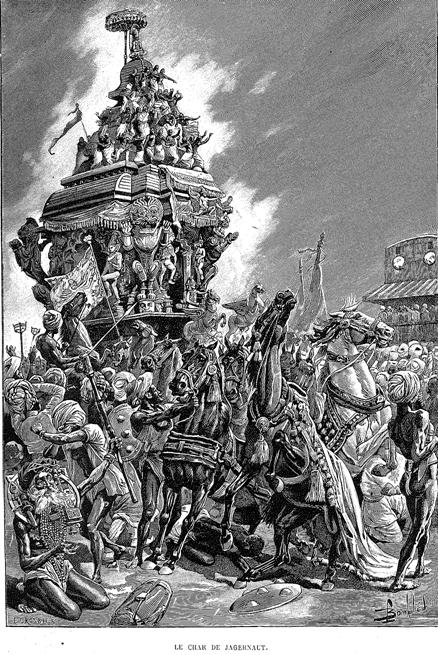

CHAPITRE III LE CHAR DE JAGERNAUT

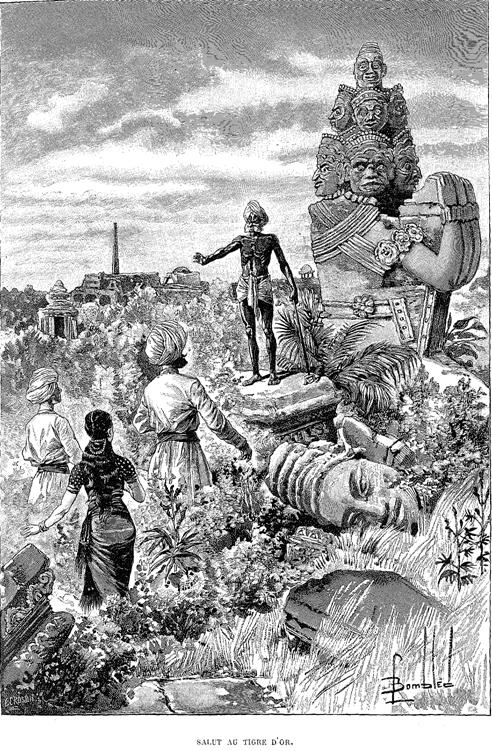

CHAPITRE IV TIGRES SACRÉS ET TIGRE D’OR

CHAPITRE V LE TONNERRE DOMESTIQUE

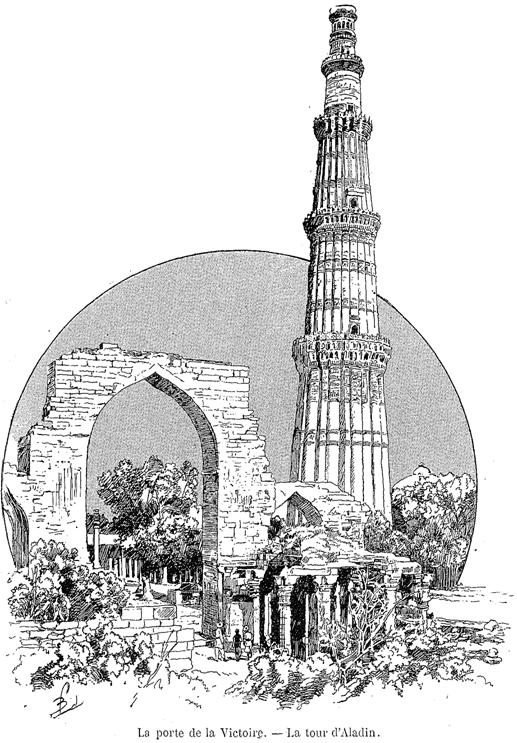

CHAPITRE VI LES RUINES DE DELHI

CHAPITRE VII UNE FAMILLE PARLEMENTAIRE

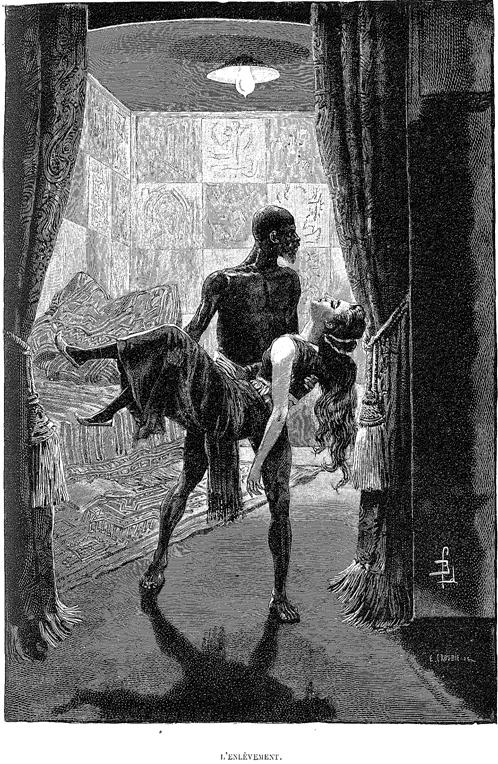

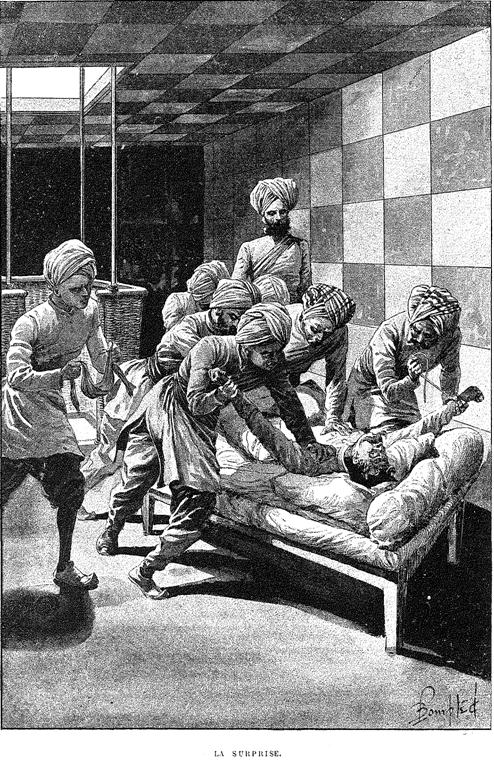

CHAPITRE VIII LE CHLOROFORMISTE.

CHAPITRE IX ÉLECTRICIENS ET MAGICIENS

CHAPITRE X ELLICK ET LOO. (IDYLLE.)

CHAPITRE XI CIGALE DEVIENT MÉCANICIEN ET DIPLOMATE

CHAPITRE XII LA PAUVRE D’ESPRIT

DEUXIÈME PARTIE LA ROUTE DE L’AVENIR

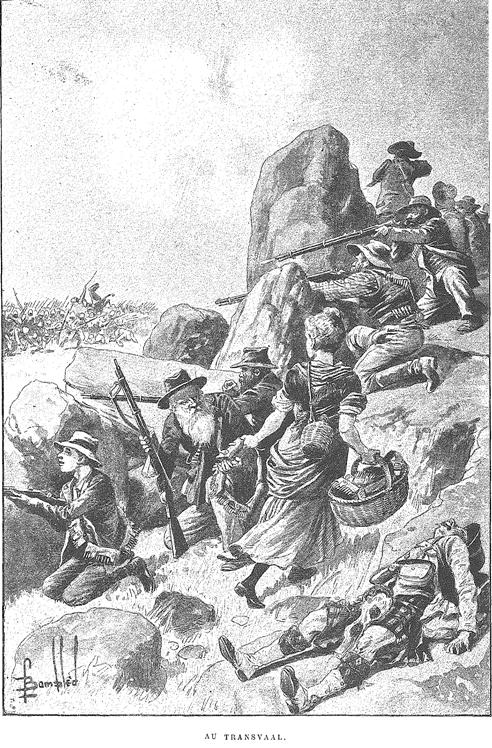

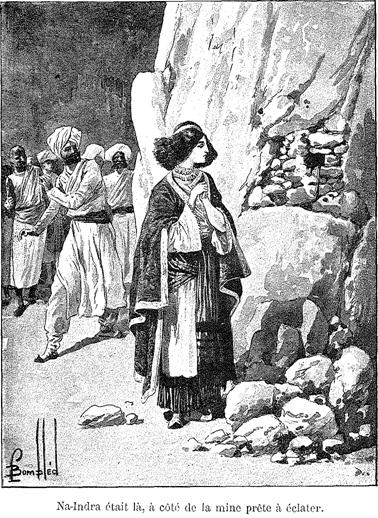

CHAPITRE II HÉROÏSME DE JEUNE FILLE

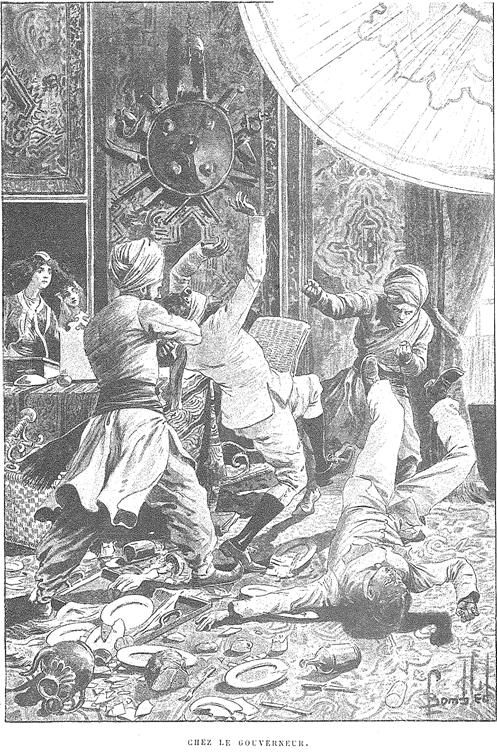

CHAPITRE III UN CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT

CHAPITRE VI LA FORÊT DU BÉLOUTCHE

CHAPITRE VII UN GUERRIER À L’ALCOOL

CHAPITRE VIII LA ROUTE DES INVASIONS

CHAPITRE IX CHEVAUX ET CŒURS AU GALOP

CHAPITRE X LE SECRET DES TOMBES

À propos de cette édition électronique

PREMIÈRE PARTIE

L’OURS DE SIVA

CHAPITRE PREMIER

LE GAVROCHE CIGALE

C’est la nuit. La tempête hurle et rugit. Les vagues, hautes de vingt mètres, à la crête couronnée d’écume, se précipitent rageuses, séparées par des abîmes livides, à l’assaut des falaises déchiquetées de la Cornouailles bretonne.

Du terrible promontoire du Raz de Sein (extrême pointe occidentale de la France), près duquel se creuse la baie des Trépassés, où le flot s’épand en longs gémissements…, du massif sinistre du Raz jusqu’aux rochers de Penmar’ch, dans le vaste arc de cercle de soixante-dix kilomètres dénommé baie d’Audierne, la mer est démontée.

Sur la côte abrupte, aux assises granitiques, les lames échevelées se brisent avec un fracas assourdissant, dont toutes les artilleries du monde, tonnant ensemble, ne donneraient qu’une lointaine idée.

Et, plus haut, dans le ciel d’encre et de suie, le tonnerre gronde, crépite, éclate, projetant dans les ténèbres les zigzags éblouissants des éclairs. C’est le feu d’artifice des naufrages ; c’est le sabbat infernal des éléments ; c’est le souffle de la mort qui passe.

Et cependant, comme un défi aux forces de la nature déchaînées, une voix jeune, perçante, railleuse, répond par une chanson aux sifflements éperdus des goélands que leurs longues ailes, à la souplesse cotonneuse, soutiennent au milieu des rafales :

– Allons à Lorient, pêcher la sardine ;

Allons à Lorient, pécher le hareng.

C’est un gamin, presque un enfant, qui nargue l’ouragan.

Étendu à plat ventre à l’avant d’une barque de pêche que les vagues ballottent effroyablement, les mains crispées sur le bordage, le chanteur regarde au loin, cherchant à percer les ténèbres.

Un éclair luit. Il permet d’apercevoir une seconde : le petit bonhomme à la figure pâlotte et maigre, illuminée par de grands yeux noirs ; les six matelots courbés sur les avirons ; le patron du bateau, cramponné à la barre du gouvernail. Puis l’obscurité retombe plus épaisse.

– Eh bien ? interroge l’homme de la barre d’une voix anxieuse.

– Rien, répond l’enfant. Avec cela que c’est commode de voir quelque chose. La mer bouillonne, comme si le nommé Diable avait allumé tous ses fourneaux.

Et le canot redescendant avec une rapidité vertigineuse la pente d’une vague, le petit ajouta gaiement :

– Pfruitt !… c’est aussi rigolo que les balançoires de la Foire au pain d’épice.

Au nom du diable, les superstitieux matelots s’étaient signés.

Le gamin ne s’en aperçut pas. Insoucieusement il avait repris son poste d’observation.

La furie de la tempête semblait grandir. Des remous désordonnés brisaient sur l’avant de la chaloupe, jaillissant en poussière liquide.

Ruisselant d’eau, l’enfant, dans une situation dont pâlissaient ses braves compagnons, ne sourcillait pas, et avec le courage inconscient qui paraissait être le fond de son caractère, il reprit sa chanson d’oiselet riant de la tourmente :

– Y avait un bon matelot,

Ohé ! oho !

Qui ne craignait ni vent, ni flot

Carabo…

La voix rude du patron l’interrompit.

– Tais-toi, Cigale… Tu vas appeler le malheur sur nous.

Cigale, puisque tel était le nom du mousse, se retourna à demi, et avec l’inimitable accent du faubourien de Paris, il lança :

– C’est bon, c’est bon, patron Kéradec, on met une sourdine. Seulement le père Tonnerre fait plus de bruit que moi et vous ne lui dites rien. Ce n’est pas juste. Il n’y en a donc que pour lui ici ?

Malgré la gravité des circonstances, les marins ne purent s’empêcher de sourire. Le patron lui-même adoucit son organe pour répliquer :

– Allons, tiens ta langue. Tâche de nous signaler les phares d’Audierne, car si nous les manquons…

Il n’acheva pas. Une secousse violente ébranla l’embarcation, une lame énorme l’enleva comme un fétu de paille à une hauteur prodigieuse, en l’emplissant à moitié d’eau.

Deux hommes se mirent aussitôt à vider la barque, tandis que, d’un brusque mouvement de la barre, Kéradec la redressait.

– Coquine de vague, grommela le mousse, elle va nous enlever jusqu’au ciel.

Mais changeant soudain de ton, il cria à tue-tête :

– Ohé ! Par l’avant à nous… feu blanc et feu vert… l’entrée du port d’Audierne !

Un soupir de soulagement sortit des lèvres des marins. Le port était là, en face d’eux ; désormais ses feux guideraient leur marche. Ils n’étaient plus perdus dans l’ombre, au milieu du déchaînement de l’ouragan.

Et cependant le salut n’était encore rien moins que certain.

Situé sur la rivière Goayen, dont l’estuaire obstrué par des bancs de sable est sillonné de courants perfides, le port d’Audierne est d’un accès difficile, même par temps calme.

Que de barques se sont perdues dans ses passes étroites ; combien, drossées par le courant, se sont brisées sur la digue qui le protège, et à l’extrémité de laquelle, sur un cylindre de maçonnerie, se dresse le phare de Raoulic, le feu blanc !

Par cette mer furieuse, essayer de pénétrer dans le havre est une entreprise téméraire jusqu’à la folie, qui ne peut guère germer que dans la cervelle héroïque de marins bretons.

Eux seuls d’ailleurs sont capables de l’exécuter.

Accoutumés à leurs côtes inhospitalières, gardées par d’innombrables écueils, ils ont le regard sûr, la main prompte, et semblent se jouer des dangers que l’Océan, le mangeur d’hommes, jette sur leur route.

Dans la barque, le courage était revenu avec l’annonce de la proximité des phares d’Audierne.

Trempés, les cheveux collés aux tempes, les matelots montraient, à la lueur rapide des éclairs, des visages épanouis.

– Hardi ! les gars, clama Kéradec, souquez (ramez) ferme !

Une seconde lame souleva l’embarcation.

Cigale avait bien vu.

Là-bas, dans la nuit, deux feux, l’un blanc, l’autre vert, brillaient ainsi que des étoiles. Entre eux était la passe, entre eux était la voie de salut.

Mais comme si l’Océan avait craint de voir ses victimes lui échapper, la tourmente décupla sa fureur ; le tonnerre se prit à gronder sans interruption, dardant ses éclairs en pluie de flammes ; les vagues s’entre-choquèrent, s’écroulant les unes sur les autres.

Le petit bateau résistait, tantôt ballotté à la crête des montagnes liquides, tantôt précipité, avec la rapidité d’une flèche, dans les gouffres intermédiaires.

Lentement, mais sûrement, il avançait.

Le fût de pierre du phare de Raoulic se découpait maintenant sur les ténèbres.

– Ohé, reprit l’organe perçant du mousse, laisse porter à tribord, si tu veux doubler la jetée.

Et la manœuvre exécutée :

– Bien ; pique tout droit, l’affaire est dans le sac !

Quelques coups d’avirons encore, la poussée brutale d’une dernière vague, et la barque se trouva dans l’estuaire abrité des fureurs du large par la haute jetée de granit.

Là, quoique tumultueuse, la mer était relativement calme, c’est-à-dire que les lames n’avaient plus que trois ou quatre mètres de haut, ce qui, pour des terriens, aurait encore représenté une agitation assez effrayante.

Mais pour l’équipage du Saint-Kaourentin, – nom tracé en lettres blanches sur la coque noire du bateau, – ce n’était là qu’un simple clapotis.

Se maintenant à quelques encablures de la jetée, au milieu du chenal étroit qui permet d’entrer dans la rivière Goayen et dans le port d’Audierne, les rameurs nageaient vigoureusement, ferme, encouragés par les commandements énergiques du patron Kéradec :

– Hardi, les gars !… Mollis, bâbord !… Avant partout !

La barque escaladait les lames, redescendait pour remonter encore ; mais guidée par une main sûre, elle ne déviait pas de sa route.

Un effroyable coup de tonnerre retentit soudain, un éclair rougeâtre embrasa la nue, laissant apercevoir, pendant une demi-seconde, la côte déchiquetée de la rive gauche, la mer moutonneuse, la ligne droite de la jetée. Et avec un accent étonné, Cigale, toujours à la proue de l’embarcation, s’écria :

– Bien sûr, il n’a pas les pieds nickelés, celui-là !

– Qui donc, interrogea Kéradec ?

– Bon, gouailla le mousse, un particulier qui se promène sur la jetée… par ce temps-là, faut une vraie santé… Tu penses qu’il n’a pas de parapluie !

Incorrigible virtuose, le petit Parisien termina en fredonnant :

– Ça va, bien quand il fait beau :

Mais quand il tomb’de la pluie,

On est trempé jusqu’aux os.

La voix du gamin s’étrangla tout à coup dans sa gorge.

Un cri déchirant, aigu, surhumain, avait passé dans l’air comme une plainte d’agonie.

Un objet blanc, ainsi qu’un grand oiseau de mer aux ailes éployées, tomba du haut de la jetée dans les flots, au milieu d’un éclaboussement.

– Une mary-morgan (sirène), murmurèrent avec terreur les matelots, se souvenant à cette heure sinistre de la légende bretonne qui attribue aux sirènes la préparation des naufrages.

Cigale, lui, s’était dressé tout droit.

– Non, fit-il, c’est quelqu’un qui vient de tomber à la mer. Patron, la barre à droite, on le sauvera.

Mais l’organe rude de Kéradec répondit :

– Si nous dévions d’une ligne, le courant nous drossera – poussera – sur la digue. Il y a huit hommes à bord, huit hommes dont je réponds. Je ne puis les sacrifier à un seul.

Et le tremblement de sa voix disant l’émotion du brave marin, forcé par les circonstances d’abandonner l’inconnu :

– Cigale, assieds-toi. Vous, enfants, ramez. Avant partout et priez pour celui-là, dont nous ne savons pas le nom, qui va mourir.

Avec un gémissement, les mains se courbèrent sur leurs avirons ; selon son devoir, le patron venait de prendre la terrible responsabilité de l’abandon d’une barque à la mer.

– Ah ! c’est comme cela, glapit le mousse… Eh bien, je le sauverai tout seul.

Avant que ses compagnons eussent pu deviner sa pensée, le gamin bondit dans les vagues écumantes.

Un cri d’angoisse s’échappa de toutes les lèvres, mais à la cime d’une lame, la tête du courageux Parisien reparut :

– T’occupe pas de moi, garçon… Nage vers le port, je t’y rejoindrai… Il y a des échelles de fer le long de la jetée… Tu verras qu’un Parigot (Parisien) est un autre matelot que les Brezounec – (Bretons).

Il y eut une hésitation, mais de nouveau Kéradec ordonna :

– Souque, souque !

Et le canot bondissant par-dessus une vague, les marins cessèrent d’apercevoir l’enfant.

Les mains crispées sur la barre, le patron regardait droit devant lui ; mais sur son visage immobile, comme pétrifié, de grosses larmes coulaient.

Cependant le gamin, roulé par les vagues, ne semblait pas soupçonner le péril au milieu duquel il s’était volontairement jeté.

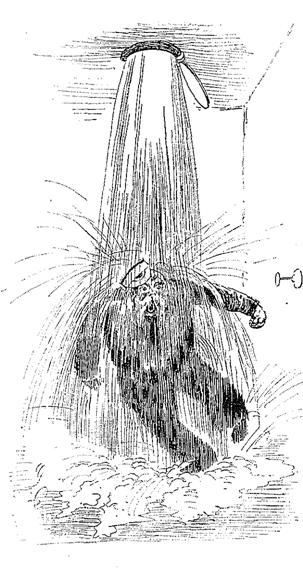

– Brrou ! fit-il en tirant sa coupe sans plus s’occuper de la barque, l’eau est bonne… Un vrai bain à quatre sous.

Mais par réflexion :

– Oh non !… ça vaut au moins six sous… c’est de l’eau de mer… et avec cela je ne passerai pas à la caisse… Enfoncé, le baigneur.

D’un vigoureux coup de talon, il se hissa au sommet d’une lame et, promenant autour de lui un regard perçant :

– Voyons… orientons-nous… Où est le noyé ?

Dans son héroïsme inconscient, Cigale, on le voit, raisonnait absolument comme s’il eût fait une pleine eau en Seine par le temps le plus radieux.

Pourtant la nuit l’entourait, le vent hurlait, soulevant des trombes liquides, et le tonnerre grondait sans relâche.

À la lueur des éclairs, l’enfant aperçut enfin une masse blanche qui s’enfonçait dans l’eau.

– Merci, père Grondant, murmura-t-il avec un geste à l’adresse de l’orage ; tu as allumé ton jablockoff au bon moment.

Deux brassées énergiques… il étend la main, empoigne une extrémité de l’étoffe qui va disparaître et tire à lui.

Comme pour faciliter sa tâche, les éclairs ne discontinuent pas, illuminant la scène de lueurs rougeâtres.

– C’est une môme, reprend Cigale… Il y a tout de même des parents pas soigneux… laisser traîner leur gosse sur la jetée par ce temps de chien. Pour sûr, ma fille, ta mère doit bien mal tenir ton ménage.

Il a raison. C’est une fillette de douze ou treize ans à peine, que sa longue tunique blanche a soutenue un instant à la surface. Ses cheveux châtains dénoués flottent sur les lames ainsi que des algues, et son visage immobile, pâli, a conservé un ton doré, ce ton des êtres éclos aux pays du soleil.

Elle est jolie, la pauvre petite, d’une beauté étrange, exotique, et le gamin, après avoir considéré ses paupières closes, frangées de longs cils, son nez délicat, ses lèvres roses, fait claquer sa langue :

– C’est pourtant un bijou, ça.

Puis se secouant après le passage d’une lame :

– Il s’agit maintenant de la remonter sur la jetée… Mon vieux Cigale, ouvre l’œil et le bon !

Dans les vagues qui déferlent, parmi les mugissements de la tempête, le gamin, insoucieux de la fureur des éléments, nage d’une main ; de l’autre, il soutient hors de l’eau la tête de cette fillette inconnue pour qui il risque sa vie.

Devant lui se dresse la muraille noire de la jetée que les lames semblent vouloir escalader. De loin en loin, Cigale le sait, des échelles de fer sont scellées dans la pierre. Elles servent au débarquement des marins, lorsque la basse mer ne permet pas aux bateaux d’entrer dans le port.

Il lui faut gagner l’une de ces échelles, en gravir les échelons avec son précieux fardeau.

Entreprise ardue par cette mer affolée qui bondit, écume, s’affaisse pour rebondir encore.

Le gamin peut être jeté sur le mur de granit, il peut s’y briser… et alors il coulera dans l’eau noire… et son dévouement n’aura servi qu’à donner en pâture aux flots avides deux proies au lieu d’une.

On dirait d’ailleurs que l’Océan s’irrite contre l’audacieux qui prétend lui arracher sa victime.

Le heurt des vagues sur le granit produit de véritables détonations. Des remous se produisent ; des tourbillons creusent des entonnoirs liquides. Toutes les forces de la nature se liguent contre ces deux petits.

Mais le corps frêle du Parisien renferme une âme de héros, au service de laquelle sont des jambes, des bras, grêles sans doute, mais souples, nerveux, accoutumés à tous les exercices.

Enfin, Cigale est incapable de soupçonner la peur.

Pour son salut, pour celui de sa mignonne compagne évanouie, il utilise ce qui devrait les perdre.

Il s’abandonne aux remous qui le poussent dans la direction où il veut aller. Un éclair lui montre une échelle de fer, là, à quelques mètres de lui. Il faut l’atteindre, l’atteindre à tout prix.

Le mousse se retourne.

Une vague énorme arrive ; c’est elle qui le conduira au salut.

Brusquement, il fait la planche, les pieds dirigés vers la jetée. Il est enlevé par la lame furieuse, messagère de mort envoyée par l’Océan à ce gamin qui le brave.

Le flot se brise sur le mur de granit, le nageur doit être assommé, broyé.

Non. Cigale a paré le choc. Ses pieds se sont appliqués contre la pierre, et par une violente réaction des jarrets, il a évité l’écrasement.

Et la lame retombant, il apparaît, cramponné à l’échelle de fer, tenant toujours la fillette dont la tête inerte ballotte sur son épaule.

Ils sont sauvés !

Pas encore. D’autres vagues suivent, les couvrent d’eau. On croirait qu’elles veulent arracher le mousse à son point d’appui. La mer est à cette heure la bête méchante qui rêve de rouler des cadavres dans ses abîmes ignorés.

– Va toujours ! ricane le mousse dont les pieds, les mains se crispent sur les échelons de fer.

Lentement, sans précipitation, il gravit un degré entre chaque lame ; il s’arc-boute pour supporter l’assaut de la suivante et reprend son ascension.

Il halète, il sent la fatigue raidir ses membres, mais il monte toujours. Il s’élève au-dessus du niveau des vagues ; il atteint le sommet de la jetée, et là, épuisé, hors d’haleine, la tête emplie de bourdonnements, il s’affaisse auprès du corps inanimé de celle qu’il est allé chercher dans les bras mêmes de la mort.

CHAPITRE II

OÙ CIGALE DEVIENT LE « PARRAIN » D’UN DOCTEUR

Ce que dura l’évanouissement du jeune sauveteur, il n’eût su le dire quand la conscience lui revint.

Oh ! il ne retrouva pas ses esprits tout d’un coup. D’abord il flotta dans le vague ; une sensation de chaleur le pénétra.

Incapable encore de parler, d’ouvrir les yeux, il pensa :

– Est-ce que je suis mort ?… Si c’est cela la mort, c’est bien plus agréable que la vie !

La réflexion en disait long sur la somme de souffrances déjà supportées par le vaillant petit bonhomme.

Et, comme en un rêve, il revécut sa vie passée.

Le froid, la faim, voilà ce que lui rappelait son enfance, noyée dans un brouillard que ne perçait pas le rayon du souvenir.

Qu’avait-il été jusqu’à sept ou huit ans, Cigale n’en savait rien. À ce moment-là, il se rappelait avoir accompagné aux Halles de Paris un gros homme, à la face bourgeonnée. Ce patron de rencontre avait une place numérotée dans le pavillon des légumes.

Toute la matinée, l’enfant vendait, discutait avec les clients, tandis que son maître faisait le tour des débits d’alcool du voisinage. Le résultat de ce double travail était que le marchand buvait tout le bénéfice fait par son employé.

Et celui-ci recevait de vigoureuses taloches, parce que l’ivrogne, pratiquant la justice à la façon de beaucoup de gens, trouvait plus simple de corriger un innocent que de se corriger lui-même de sa passion pour les spiritueux.

Si dur qu’il fût au mal, si résolu qu’il pût être à tout supporter pour gagner son pain, si atroce que lui apparût sa situation de petit orphelin n’ayant à espérer l’appui de personne, Cigale, un beau jour, se trouva rassasié de bourrades, et abandonnant son brutal patron, il se lança à l’aventure dans la capitale.

– J’avais des bleus par tout le corps, expliqua-t-il plus tard. Cela me faisait une vraie peau de jaguar, ce n’était pas acceptable pour un homme.

Alors, il fit tous les métiers : ouvreur de portières, marchand de contremarques à la porte des théâtres, ramasseur de bouts de cigares.

Il chanta dans les cours, parvint à gratter par à peu près d’une guitare que lui confia un entrepreneur de musique des rues. Il tourna la manivelle des chevaux de bois ; il fit le sauvage, avaleur de lapins vivants, dans une baraque foraine, mangeant peu malgré son courage, mais en revanche recevant toujours en abondance soufflets et ruades des industriels qui utilisaient sa bonne volonté.

Le monde lui apparaissait comme une immense pépinière à horions, et si on lui avait demandé quelle était pour lui la caractéristique de l’humanité, il aurait répondu sans hésiter :

– La gifle !

Et cette caractéristique-là, il faut bien le dire, Cigale ne l’aimait pas… mais là, pas du tout.

Or, un jour que les hasards de sa « lutte pour la vie » avaient fait de lui un ramoneur, il fut appelé, avec un compagnon moins novice, à procéder à la toilette intérieure des cheminées d’un appartement qu’occupait, avec sa femme, un jeune savant du nom d’Obal.

Cela n’a l’air de rien de ramoner une cheminée, pourtant cette opération vulgaire changea l’existence du gamin, et de ce Parisien renforcé elle fit un provincial. Voici comment.

Le docte Obal possédait un joli petit « ours des cocotiers » qu’un ami lui avait rapporté de Sumatra. L’animal, haut de quarante centimètres, le poil soyeux, le museau allongé, les yeux brillants, doué d’une agilité presque féline, était charmant.

Seulement, – il est bien rare qu’un défaut ne s’allie pas aux plus heureuses qualités… même chez les ours… – Ludovic, tel était le nom du plantigrade, Ludovic avait la haine des chiens.

S’il en apercevait un, gros, petit ou moyen, il bondissait sur l’échine du malheureux et d’un coup de dents lui brisait la colonne vertébrale. Nous ne prétendons pas excuser Ludovic… mais faisant un portrait, nous nous efforçons de le rendre ressemblant.

Or, madame Obal, épouse du savant, affectionnait une délicieuse petite chienne, genre basset, répondant à la jolie appellation de « Violette », mais que l’oisiveté et la bonne chère avaient engraissée outre mesure.

Elle tremblait sans cesse pour la mignonne bête, veillant avec un soin jaloux à la fermeture des portes qui protégeaient Violette contre les mâchoires de Ludovic, gourmandait son mari, l’adjurait de s’illustrer en offrant son ours au Muséum. Obal riait de ses frayeurs. Vainement elle faisait miroiter à ses yeux la joie de lire sur une pancarte accrochée aux grilles d’une cage :

LUDOVIC

OURS DES COCOTIERS

(Cocosnuciferi Ursus)

Offert à la ménagerie par M. le Dr OBAL.,

Le savant restait sourd à sa voix.

Une catastrophe était inévitable, elle se produisit. Les ramoneurs n’étaient pas au courant des discussions conjugales des époux Obal. Une porte qu’ils laissèrent ouverte permit à Ludovic de pénétrer dans la pièce où Violette se prélassait sur un coussin de soie.

Un grognement, un aboi plaintif, un craquement d’os broyés, ce fut tout. L’infortunée bassette avait passé sans transition du farniente temporaire au repos éternel.

Dans sa douleur, madame Obal griffa son mari. Elle s’arma même d’une épingle à chapeau pour poignarder l’ours meurtrier ; mais comme Ludovic montrait les dents, elle déclara qu’une femme du monde ne pouvait se salir les mains en répandant le sang, et séance tenante, elle jura que le coupable quitterait la maison.

Sans pitié pour son jeune âge, oubliant que peut-être, dans son ignorance, le pauvre plantigrade, arraché à ses forêts natales, avait pris l’obèse Violette pour une noix de coco montée sur pattes, elle l’exila de sa demeure.

Elle le donna à Cigale, à charge par lui de l’emmener bien loin.

Et l’aventure détermina un nouvel avatar du gamin.

De fumiste, il devint bateleur, parcourut la banlieue parisienne, puis s’enfonça dans les provinces en montrant son ours, avec lequel il faisait bon ménage.

Ludovic avait une âme d’ours bohème. Les promenades à travers la campagne lui semblèrent-elles plus agréables que la captivité dans un appartement, ou bien les applaudissements, dont les villageois saluaient les exercices que le Parisien lui enseignait, chatouillèrent-ils sa vanité d’artiste ; on ne saurait préciser ce point.

Toujours est-il qu’il s’attacha fort à son nouveau maître.

C’est ainsi que, de conserve, ces deux orphelins, l’un de Malaisie, l’autre de Paris, arrivèrent un beau matin à Audierne.

La vue de la mer fut une révélation pour Cigale.

De suite il l’aima avec passion.

Résultat : Ludovic garda le logis, et le Parisien s’embarqua comme mousse sur le bateau de pêche Saint-Kaourentin, patron Kéradec.

C’est ainsi que nous l’avons retrouvé, narguant la tempête et risquant ses jours pour sauver une fillette inconnue.

Cependant ses esprits se remettaient peu à peu, ses sens s’éveillaient. Il se rendit compte qu’il était étendu sur un lit, que des personnes s’entretenaient à voix basse. Puis une main amie écarta ses dents serrées et fit couler dans sa bouche quelques gouttes d’une boisson chaude. Le petit cette fois ouvrit les yeux, regarda curieusement l’homme penché sur lui et d’une voix encore faible, mais déjà rieuse :

– C’est vous, patron Kéradec… merci… encore un peu à boire.

Kéradec, car c’était lui, poussa un cri de joie.

– Il parle, il est tiré d’affaire, le gars… Monsieur le médecin, venez donc par ici.

– Ah ! le docteur est là, reprit Cigale, ce brave docteur Locherlé. Bonjour, docteur…

Mais il s’arrêta surpris.

Celui qui répondait à l’appel de Kéradec n’était pas le médecin d’Audierne, le brave et digne praticien à la face colorée, aux cheveux grisonnants, que la population pauvre des pêcheurs adorait, car il ne comptait ni ses peines, ni ses visites. C’était un homme d’une trentaine d’années qui s’approchait, grand, mince, très élégant dans son costume de touriste. Cet homme, au teint mat, au front large couronné d’une épaisse chevelure brune, avait des yeux noirs, profonds, dont le regard semblait lire au fond de la pensée de ses interlocuteurs.

– Tiens, fit Cigale entre haut et bas, ce n’est pas le père Locherlé, – et se reprenant vivement, – non, M. Locherlé, veux-je dire.

L’inconnu sourit :

– Je suis un simple voyageur, passant quelques jours au château de MM. Melécluse, de l’autre côté du port. J’étais venu en ville, avec la voiture, quand plusieurs marins vous ont rapporté ainsi que la jeune enfant sauvée par vous.

– C’était nous, les matelots, s’écria Kéradec. Aussitôt le Saint-Kaourentin à quai, nous nous sommes élancés vers la digue avec des cordes, pour essayer de te porter secours, s’il en était encore temps. Et on t’a trouvé à mi-chemin, par terre, ne donnant plus signe de vie, auprès de la petite noyée.

– Noyée, répéta tristement le gamin, elle est morte ?

– Non, non. Seulement, les petites filles, ça n’est pas des matelots comme toi, ça ne supporte pas l’eau de mer ; elle est encore sans connaissance. Tiens, regarde là-bas, dans le lit.

Cigale se souleva sur le coude presque sans effort et tourna les yeux dans la direction indiquée.

Sur une autre couchette, la fillette semblait dormir, et une jeune femme, une tasse à la main, s’efforçait de faire couler quelques gouttes d’une potion entre ses lèvres crispées.

Le mousse reconnut cette femme. C’était Mme Arbras, l’épouse aimable du pharmacien, dont le magasin, ouvrant sur le port, était hospitalier aux pauvres marins.

Et du même coup il reconnut la pièce où il se trouvait. C’était la chambre à coucher du commerçant, située au premier étage et éclairée par deux petites fenêtres tendues de rideaux de toile à ramages.

– On la sauvera, n’est-ce pas, demanda Cigale en désignant du geste la fillette immobile ?

Le médecin inclina la tête :

– Oui, mon ami, rassure-toi. D’ici à quelques minutes elle ouvrira les yeux et elle pourra remercier son sauveteur.

Cigale rougit à ces paroles et haussant les épaules :

– Des remerciements, pourquoi faire ? Ça n’est pas malin de tirer sa coupe quand on sait nager. Seulement je voudrais savoir pourquoi une gamine, qui devrait être chez ses père et mère dans une boîte de coton, va se trimballer, le soir, au fond de la mer ?

– Un accident, grommela le patron Kéradec, les enfants sont…

Mais le docteur l’interrompit :

– Non, non… cette petite n’est pas une fille de pêcheurs, ses vêtements le prouvent… il y a là un mystère à éclaircir.

– En attendant, je peux me lever… où sont mes frusques ?

À cette question de Cigale, le médecin fit un geste de refus, mais le mousse insista :

– Bon, je vous dis que je suis guéri… Patron Kéradec ; il y a un paravent là… Placez-le devant mon lit… Bien, c’est cela… à présent mes habits.

– Attends, mon gars. Notre camarade Yvonou a couru chez toi et a rapporté des vêtements secs. Il est à côté avec ton ours qui l’a suivi.

Ce disant, Kéradec allait à la porte et criait de sa grosse voix rude :

– Yvonou, ouvre l’œil, envoie le costume du moussaillon… Tonnerre, fit-il brusquement en chancelant et se cramponnant au chambranle de la porte pour ne pas tomber, qu’est-ce que c’est que ça ?

Ça, c’était Ludovic qui venait de lui passer entre les jambes avec la rapidité d’une flèche.

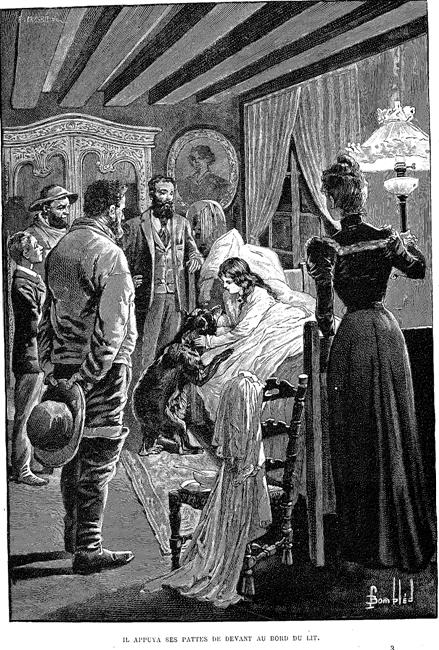

D’un bond, l’ours fut près du lit de Cigale, et se dressant sur les pattes de derrière, il se prit à lécher les mains du Parisien avec des grognements joyeux.

Cigale lui rendait ses caresses.

Soudain le plantigrade s’éloigna, tourna la tête de tous côtés, aspira l’air avec inquiétude, puis lentement, comme s’il suivait une piste, il traversa la pièce et arriva près du lit où reposait la jolie créature arrachée aux flots par son maître.

Là, il s’assit à la façon habituelle de ses congénères et se balança sur les hanches en regardant curieusement la fillette.

– Drôle de bête, s’écria Kéradec, remis de sa surprise, tout en aidant Cigale à s’habiller, on dirait qu’elle se trouve en pays de connaissance.

Le médecin suivait la scène avec attention. Sur son visage froid on lisait l’étonnement.

– C’est à toi cet ours, questionna-t-il ?

– Oui, repartit Cigale.

– Où l’as-tu pris ?

– Je ne l’ai pas pris, on me l’a donné à Paris. Il avait croqué un toutou, alors son patron, M. Obal, qui habite rue d’Assas, m’a dit : « Il me gêne, je t’en fais cadeau, c’est de bon cœur. »

Et vêtu maintenant, le mousse quitta l’abri du paravent pour se rapprocher de son compagnon d’aventures.

– Sais-tu d’où ce M. Obal tenait ce quadrupède ?

– Pour ça non. Vous comprenez, je ramonais ses cheminées, il ne m’a pas raconté sa vie.

C’était Cigale que le médecin considérait à présent avec une surprise non dissimulée.

– Tu ramonais ?

– Bien sûr… Ah ! je vois ce que c’est. Cela vous estomaque parce que je suis dans la marine à cette heure… j’ai commencé par être matelot des fumistes, voilà tout. Faut bien gagner sa vie quand on n’a pas des parents millionnaires… et aussi, acheva le gamin avec une pointe de mélancolie, quand on n’en a pas du tout.

Cigale se tut. La jeune malade avait fait un mouvement. Ses paupières s’étaient ouvertes puis refermées vivement, tandis que ses lèvres exhalaient un profond soupir.

Et Ludovic se prit à gémir doucement.

La plainte de l’animal parut surprendre la fillette. Elle tourna ses regards de son côté.

Déjà les spectateurs faisaient un mouvement pour s’élancer vers elle, afin d’éviter qu’elle eût peur. Ils ne l’achevèrent point.

Un sourire avait entr’ouvert les lèvres de la mignonne. Une joie incompréhensible illumina son visage, et elle gazouilla d’étranges paroles :

– Pooran jalva si Mahpoutra !

Et ces mots que nul ne comprenait, on eût dit que Ludovic en saisissait le sens.

Il se rapprocha, appuya ses pattes de devant au bord du lit. Avec des grognements satisfaits, il tendit la tête vers la main de la jolie créature qui, sans hésitation, sans la moindre apparence de crainte, caressa son poil soyeux.

– Ah çà ! Mademoiselle, s’écria Cigale incapable de se taire plus longtemps, Ludovic est donc de vos amis ? En voilà un cachottier, il ne m’en a rien dit.

La malade avait levé les yeux, elle écoutait ; mais évidemment elle ne comprenait pas, car elle eut un geste agacé, et dans la langue inconnue dont elle s’était servie déjà, elle prononça quelques mots.

Son accent était doux, les syllabes harmonieuses.

Seulement Cigale se gratta la tête en grommelant :

– Qu’est-ce que c’est que ce charabia-là ?

Pour tous, il ressortait clairement de la scène que la fillette était étrangère, qu’elle ignorait le français. Le docteur s’avança alors et s’adressant à Mme Arbras :

– Cette enfant devait accompagner des touristes. Sans doute sa famille habite les environs et elle se désespère. Si vous voulez bien l’habiller, je l’emmènerai au château. Mon ami Melécluze possède une collection de dictionnaires de tous les dialectes connus. En les faisant passer sous les yeux de la pauvre petite, j’apprendrai sa nationalité et, dans une heure peut-être, il me sera possible de rassurer les parents qui la pleurent.

– Ah ! c’est l’inspiration d’un bon cœur. Passez à côté ; dans dix minutes, la mignonne sera prête.

Le médecin s’inclina, puis se tourna vers Cigale.

– Tu m’accompagneras, mon gars, j’aurai peut-être besoin de toi.

– Ne le gardez pas trop, interrompit Kéradec. La tempête s’apaisera vers le matin et il faudra embarquer.

– Non, non, pas de pêche demain, ni pour lui, ni pour vous. Je loue le Saint-Kaourentin pour la journée. Votre prix sera le mien. Comme consigne, vous viendrez me voir avec votre équipage au château Melécluze.

Et le patron s’embrouillant dans des phrases de remerciement :

– C’est entendu, patron Kéradec. Là-dessus, allez vous coucher, ainsi que vos matelots. Bonne nuit.

Ce disant, le médecin poussait doucement son interlocuteur dehors. Cigale les suivit.

Deux minutes plus tard, le docteur et le mousse étaient seuls dans la pièce contiguë à celle où Mme Arbras s’était enfermée avec la fillette.

Un quart d’heure s’écoula, puis la porte de communication s’ouvrit, et la pharmacienne parut, conduisant par la main la jeune étrangère. Cigale eut un cri d’admiration. La tunique de la fillette, ses vêtements encore humides n’avaient pu lui être rendus, et Mme Arbras les avait remplacés par un costume de sa propre fille, le délicieux costume breton de l’île Tudy : petit bonnet de dentelles, fichu rose tombant sur la jupe blanche brodée de fleurettes bleues. Ainsi parée, l’étrangère était exquise et charmante. Mais le médecin ne permit pas au mousse de traduire son enthousiasme dans une de ces improvisations fantaisistes dont il avait le secret. Il sourit à l’enfant arrachée aux flots, et faisant passer la bonne pharmacienne devant, tous descendirent l’escalier, traversèrent la pharmacie, où M. Arbras en personne pesait de la racine de guimauve, serrèrent la main de ce dernier et sortirent.

Sur le quai, noyé dans l’ombre, une calèche stationnait, attelée de deux chevaux à la robe baie, se détachant nettement sur le cercle lumineux projeté par les lanternes.

Obéissant au docteur, la fillette et son sauveur prirent place dans la voiture, Ludovic sauta sur le siège à côté du cocher, et le jeune homme s’installant auprès des enfants, après un adieu aimable à Mme Arbras, ordonna :

– Au château.

Le cocher, immobile sur le siège, tendit la main. Ses chevaux partirent au grand trot ; l’attelage longea le port, traversa le pont tournant jeté sur la rivière Goayen, puis s’engagea dans le chemin en lacet qui escalade le coteau dominé par le château Melécluze.

Jusque-là, les trois voyageurs avaient gardé le silence. Mais alors le docteur se pencha vers l’étrangère et lentement lui parla dans cette langue musicale qu’elle-même avait employée tout à l’heure…

Elle poussa une exclamation joyeuse, frappa ses mains l’une contre l’autre et répondit avec volubilité.

Stupéfait, Cigale s’était dressé :

– Allons bon, monsieur le médecin, voilà que vous connaissez son jargon.

– Oui ; répliqua l’interpellé. Tais-toi.

Se taire, ah bien oui ! le Parisien voulait une explication.

– Pourquoi n’avez-vous pas dit cela tout à l’heure ?

Mais la voix s’arrêta dans la gorge du mousse. Le docteur le regardait de ses yeux à l’éclat dominateur et froidement :

– Je fais ce qui est utile et je n’aime pas les questions. Tais-toi.

Puis revenant à l’étrangère, il entama avec elle, dans son dialecte inintelligible pour Cigale, le dialogue suivant :

– Comment t’appelles-tu ?

– Anoor.

– C’est un prénom cela, n’as-tu pas un autre nom ?

– Peut-être en ai-je un, mais je l’ignore.

– Quel est ton pays ?

– Je ne sais pas.

– Tu n’es pas de cette contrée pourtant ?

– Non. Je viens de loin, bien loin.

– Qui t’accompagnait ?

– Arkabad.

– Arkabad, dis-tu. Qui est Arkabad ?

– Un homme.

– Je le pense bien, mais est-il ton parent, ton serviteur, ton ami ?

La fillette eut l’air étonné ; elle sembla chercher, puis avec un mouvement mutin de la tête, elle murmura :

– Je ne sais pas.

À son tour, le docteur eut un geste impatient.

– Enfin où est ta maison ?

Anoor eut un geste vague :

– Ma maison… là-bas, loin… il faut voguer sur la mer pendant de longs jours. J’étais toute petite quand nous sommes partis… je ne me souviens plus.

– Soit… seulement hier, où habitais-tu ?

– Nulle part.

Du coup, le médecin sursauta :

– Ah çà ! c’est une plaisanterie. Tu ne dormais pas à la belle étoile ?

– Non, non… dans le bateau.

– Quel bateau ?

– Je ne sais pas.

C’était angoissant au possible cette phrase : je ne sais pas, qui revenait sans cesse sur les lèvres de la petite étrangère. Et comme son interlocuteur fronçait les sourcils, Anoor reprit vivement :

– Le bateau nous portait depuis des semaines. Il est entré dans un port. Quel port ? Arkabad ne me l’a pas dit. Il m’a fait descendre à terre. Là, une voiture attendait. Il m’a ordonné d’y prendre place. Durant des heures, le véhicule a roulé, puis il s’est arrêté sur une hauteur, d’où l’on voyait la mer hurlante et les éclairs. J’avais peur, mais Arkabad est descendu. Il m’a prise dans ses bras et m’a posée à terre en disant : « Viens voir l’Océan. » Il me tenait par la main et je le suivais en frissonnant. Alors nous sommes arrivés sur la jetée. De chaque côté, les vagues bondissaient, nous couvrant d’écume. « Arkabad, m’écriai-je, revenons, cela m’épouvante ! » Mon compagnon m’enleva de terre, il gronda à mon oreille : « Tu ne reviendras pas, » et brusquement ses bras s’écartèrent. Je me sentis tomber… l’eau s’ouvrit sous mon corps, me recouvrit et… je ne sais plus, je ne sais plus, je vous jure.

Elle fixait son regard clair sur le docteur.

Celui-ci avait baissé la tête. Il réfléchissait. Le récit d’Anoor ne lui laissait aucun doute, un crime avait été tenté, mais dans quel but. L’enfant, il l’avait reconnu de suite, parlait le dialecte hindou. Venait-elle de la grande presqu’île asiatique peuplée de deux cent cinquante millions d’habitants ? Et si cela était, de quelle partie de cette terre illustrée par les exploits de Brahma, de Siva, de Rama ?

Soudain, il releva le front et étendant la main vers Ludovic, gravement assis sur le siège, ainsi qu’un valet de pied bien stylé :

– Tu avais déjà vu cet animal avant cette nuit ?

– Lui ?… Peut-être… j’en ai vu sûrement qui lui ressemblaient.

– Où, le sais-tu ?

– Sans doute. C’est là-bas, à la maison, loin. Il y en avait plusieurs comme lui. Et nous jouions avec eux.

– Nous, dis-tu. Qui donc était avec toi, alors ?

– Elle.

– Qui, elle ?

– Son nom, je ne me souviens pas. Elle était belle, mais triste, souvent elle pleurait.

– Ta mère sans doute ?

Anoor secoua la tête :

– Non, non, pas mère, non… je n’aurais pas oublié cela.

Elle se tordit les mains, prise d’une sorte de détresse :

– Oh ! ne pouvoir déchirer le voile qui me cache le passé… j’étais si petite !

Doucement le docteur lui prit les poignets et d’une voix adoucie :

– Ne te désole pas, mignonne ; tu l’aimais celle dont tu parles ?

– Oh oui !

– Eh bien, nous la retrouverons.

Il y avait une confiance si communicative dans l’accent du jeune homme qu’Anoor se calma aussitôt.

Cigale avait assisté avec stupéfaction à cet entretien dans une langue étrangère, à laquelle il ne comprenait pas un mot.

– Ah ! fit-il à ce moment, revenant à son idée malgré l’insuccès de sa tentative précédente, vous en jouez du charabia, vous, m’sieu le docteur. Pourquoi donc n’avez-vous pas montré vos talents chez Arbras ?

– Parce que j’ai jugé convenable d’agir ainsi. N’interroge pas. Réponds seulement à mes questions. Tu es brave…

– Peut-être bien, plaisanta le gamin.

– Et il ne te déplairait pas de travailler à une bonne action, au bout de laquelle tu trouverais probablement la fortune.

– Oh ! la fortune…

– Peu importe. J’ai besoin de dévoués, de vaillants, veux-tu me suivre ?

– Où ?

– Où j’irai, sans jamais t’inquiéter des mobiles qui me feront agir ?

Cigale se gratta la tête :

– Je suis bien curieux, commença-t-il ; puis changeant de ton : Cela servira à cette demoiselle ?

– Oui.

– Alors, c’est convenu… si le patron Kéradec y consent.

– Il consentira.

– Et Ludovic sera de la partie ?

– Parfaitement.

– Topez là. C’est vous qui êtes mon patron maintenant. Et comment vous nommez-vous ?

Un sourire indéfinissable passa sur les lèvres du jeune homme.

– Je n’ai pas de nom, dit-il enfin. Tu m’appelleras « Docteur », cela suffira.

Un instant le Parisien demeura muet, puis faisant claquer ses doigts avec ce geste inimitable que les écoliers du monde entier ont emprunté au gamin de Paris :

– Chic, papa, s’écria-t-il… Une fillette sortie de l’eau, un médecin sans nom, c’est comme un feuilleton… Seulement, moi, ça me gênerait trop… je peux vous donner un sobriquet, hein ?

– Si cela te plaît !

– Décidément vous êtes un brave homme… Désormais Cigale est l’ami du docteur…

Le gamin s’arrêta une seconde… mais presque aussitôt :

– Je suis bête comme un canard chinois… le surnom est tout indiqué.

Et avec une gravité comique :

– Ne vous troublez pas, je vous baptise… le mystère vous convient… Eh bien, soyez le Docteur… Mystère.

À ce moment même, la voiture arrivait au château Melécluze.

Anoor et Cigale furent conduits dans des chambres spacieuses, où ils ne tardèrent pas à s’endormir.

Quant au docteur, il rentra dans celle qu’il occupait depuis plusieurs jours, et longtemps il s’y promena de long en large d’un air préoccupé.

Enfin, il se coucha en murmurant :

– À tout prix il faut savoir si cette petite est bien originaire de l’Inde, cela servirait merveilleusement mes projets.

Que signifiaient les paroles prononcées, qui était cet homme déclarant lui-même n’avoir pas de nom ? Ah ! le surnom imaginé par Cigale était justifié.

Jamais personnage n’avait été plus mystérieux que le docteur Mystère.

Au jour, celui-ci se leva, sortit sans bruit du château et gagna la gare d’Audierne, d’où il expédia un télégramme à l’adresse de M. Obal, rue d’Assas, Paris.

Sa dépêche était ainsi conçue :

« Recueilli jeune garçon avec ours Ludovic. Crois reconnaître animal pour avoir appartenu à amis chers. Pouvez-vous dire d’où il vient ? Réponse à M. Saïd, château Melécluze, Audierne-Finistère. Salutations.

« Signé : SAÏD. »

CHAPITRE III

LE CHAR DE JAGERNAUT

Aurangabab est une jolie ville du Nizam, coquettement étendue sur la rive gauche du Pootri, rivière aux eaux bleues qui descend de la chaîne des Ghatts vers le Godavery, le grand fleuve de l’Inde méridionale.

Or, le cinquième jour de la semaine Singar du mois hindou Amhri (14 juin du calendrier français), les rues de la petite cité présentaient une animation inaccoutumée.

Partout se pressaient des promeneurs affairés. Les tuniques aux tons chatoyants, les turbans multicolores, se mêlaient, se coudoyaient en une orgie de lumière et de couleur.

De loin en loin, des cavaliers, montés sur des chevaux, aux harnais rouges constellés d’ornements de cuivre, se frayaient avec peine un passage à travers la cohue.

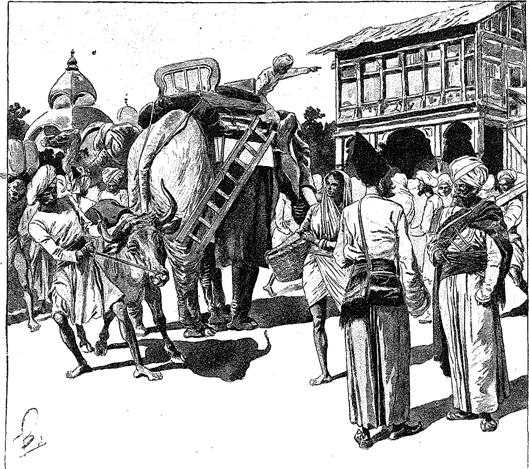

Puis des éléphants s’avançaient d’un pas processionnel, l’échine couverte d’étoffes de pourpre et d’or, balançant sur leur dos robuste les palanquins, entre les rideaux desquels se montraient les visages souriants des femmes, des filles des riches marchands kchatryas ou des nababs tributaires de l’Angleterre.

Et tout ce monde, piétons et cavaliers, se dirigeait vers la porte Dinarou, dont les tours coniques encadrent la route d’Ellora, la route sacrée qui conduit aux temples vénérés, creusés jadis dans le massif rocheux de Mez-Ar-Ghat.

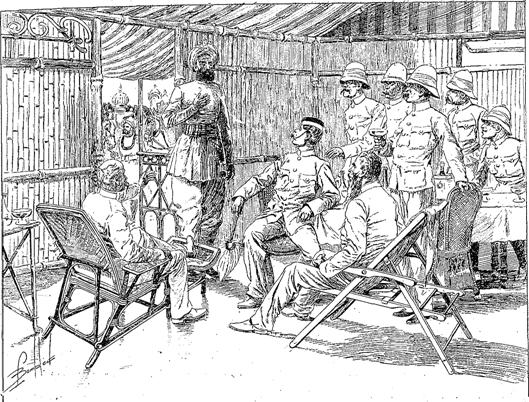

Non loin de cette porte, un bar anglo-hindou était installé. De murailles, point ; mais des lattes entre-croisées en capricieux dessins, laissant passer l’air. Une tente de toile blanche et bleue formait la toiture.

Au dehors, des soldats cipayes tenaient en main les chevaux de leurs maîtres installés à l’intérieur.

Sous la tente, plusieurs officiers anglais en tenue coloniale – salacco, dolman blanc, pantalon bouffant de même couleur – entouraient les tables de rotin sur lesquelles un de leurs collègues, expert en cette matière, confectionnait gravement une lemonade. C’est sous ce nom bénin que l’on désigne dans l’armée anglaise de l’Inde une infusion de citron dans du wiskey.

Et ces messieurs, si dédaigneux en général de tout ce qui intéresse la foule indigène, suivaient des yeux, à travers les cloisons à claire-voie, le peuple dont la rue était remplie.

– Alors, Mathew, demanda un grand lieutenant efflanqué à un camarade de même grade, mais d’une corpulence double, alors, Mathew, vous avez vu cet homme singulier ?

– Vu, vu… grommela l’interpellé, je ne puis dire que je l’ai vu à loisir ; sa maison… cette étrange maison dont tout le monde parle, était assiégée par deux mille fanatiques qui voulaient à tout prix être admis en sa présence. À coups de canne, j’ai pu me frayer un passage… j’ai aperçu le docteur, mais, ma foi, j’étouffais, j’étais pris à la gorge par les émanations de la foule et je me suis retiré. Voilà, Topson, toute mon aventure.

Un sourire passa sur les traits des officiers présents, qui avaient interrompu leurs conversations particulières pour écouter le dialogue de Mathew et de Topson.

Celui-ci ne se tint pas pour battu.

– Il ressort de vos paroles, Mathew, reprit-il, que vous avez vu ce docteur un peu vite, mais vous l’avez vu cependant ?

– En effet.

– Comment est-il ? Pouvez-vous nous le dire ?

– Oh ! certainement.

– Parlez donc, nous vous écoutons.

Un vif mouvement de curiosité se produisit dans l’assistance, et le lieutenant Mathew, évidemment flatté d’être le point de mire de tous les regards, commença d’un ton important :

– Le signalement du gentleman docteur Mystère, – Mystère est le nom qu’il a adopté.

– Très joli, poursuivez.

– Mensuration : un mètre quatre-vingt-quatre environ. Mince, très élégant d’allure, les extrémités fines. Le visage mat, expressif, des yeux magnifiques. En résumé, il n’est pas beau à la façon anglaise, qui est la façon la plus belle de l’univers, néanmoins, sous l’uniforme, il ferait un superbe officier.

– Ah ! ah !

À cette exclamation sortie de toutes les bouches, Mathew se redressa, cambra avantageusement sa taille, et lentement :

– Voilà pour l’homme. Quant à sa maison roulante, figurez-vous un grand wagon de douze mètres de long sur quatre de large, mais un wagon à deux étages, contenant un appartement complet. À l’arrière, un perron mobile, c’est-à-dire pouvant se replier, permet d’accéder à l’intérieur. À l’avant, une terrasse couverte d’un vélum. Cela est joli et d’une confortabilité parfaite.

– Mais cette voiture doit être horriblement lourde.

– Moins qu’elle ne le paraît, car, un serviteur du médecin m’a expliqué cela, la matière employée à sa construction est l’aluminium.

– Très bien.

– L’aluminium, s’exclama Topson, en épongeant son front sur lequel perlaient des gouttes de sueur ; on étouffe certainement là dedans par cette température.

Mathew haussa les épaules.

– Du tout.

– Que voulez-vous exprimer par ces deux mots ?

– L’ingéniosité du constructeur tout simplement. Les parois, formées de deux plaques parallèles, entre lesquelles on a comprimé de la cellulose, ne se laissent traverser ni par la chaleur ni par le froid.

Un murmure s’éleva. Les officiers hochèrent la tête d’un air approbateur.

Évidemment il leur venait une certaine estime pour le docteur inconnu, dont la présence troublait la monotonie habituelle de la vie de garnison à Aurangabad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Certes l’émotion provoquée par l’arrivée de ce personnage était justifiée.

La veille au matin, son char-maison était apparu sur la route militaire qui relie le Nizam à la Présidence de Bombay. D’où venait-il ? Il avait été impossible de le savoir, mais son propriétaire était certainement persona grata auprès du gouvernement de l’Inde anglaise, car le véhicule avait été autorisé à stationner au pied de la colline Sellami que domine l’un des quatre forts détachés d’Aurangabad.

De suite, des serviteurs avaient quitté la maison d’aluminium et s’étaient répandus par la ville.

Ils portaient de larges pancartes sur lesquelles s’étalait, en langue britannique et en langue ourdou ou hindoustani (idiome parlé et compris dans l’Inde entière), l’annonce suivante :

LE DOCTEUR MYSTÈRE

GRAND MAITRE DE LA SCIENCE

recevra gratuitement ceux qui désireront le consulter.

Il fera ce que nul n’a pu faire encore :

Il défie le monde entier,

Il défie même les brahmes et brahmines.

La dernière phrase avait bouleversé l’intellect des indigènes. Défier les brahmines dans l’Inde est un acte de témérité folle. C’est la caste puissante entre toutes, celle en faveur de laquelle les conquérants britanniques eux-mêmes s’ingénient aux concessions, aux amabilités.

C’est qu’au milieu de l’inextricable confusion des sectes religieuses qui se partagent la grande péninsule asiatique, trois religions surtout ont rallié un nombre considérable d’adhérents :

Le brahmanisme, avec sa trinité védique : Brahma, créateur du monde ; Vischnou, conservateur des choses, et Siva ou Civa, destructeur ;

Le bouddhisme, ou doctrine de Çakiamouni, surnommé Bouddha, c’est-à-dire « l’Éclairé », dont le dogme capital est l’affirmation du libre arbitre de l’homme ;

Le mahométisme sunnique, religion réformée de Mahomet.

Sur les 272.000.000 d’habitants que compte l’Inde, 189.000.000 sont brahmanistes, 55.000.000 musulmans, 12.000.000 environ bouddhistes ; les 16.000.000 restant se subdivisent en une infinité de petites églises.

On voit l’importance capitale du brahmanisme.

Or, cette religion est celle qui convient le mieux à des conquérants, car elle est la religion de la lâcheté. Elle interdit à ses adeptes de verser le sang, même pour se défendre ; elle proscrit toute idée militaire. Aussi l’immense majorité du peuple hindou forme-t-elle un troupeau d’esclaves, prêt à subir la domination de la première nation guerrière venue.

Les musulmans ou mahométans, au contraire, sont toujours disposés à prendre les armes pour reconquérir leur indépendance.

De là, pour les Anglais, une politique simple : favoriser les brahmes, leur donner toutes facilités pour exploiter la crédulité populaire, et affaiblir autant que possible la puissance des États musulmans.

Conséquence : les brahmes sont les protégés du vice-roi de l’Inde et les défier apparaissait aux masses comme un acte de folie.

Il est vrai que le défi du docteur Mystère portait seulement sur les choses scientifiques ; mais, là encore, n’était-il pas imprudent de provoquer les prêtres de Brahma, dépositaires de toute science, jaloux de leur autorité, et dont les études mystérieuses, faites au fond des temples vénérés, sont regardées par le vulgaire ainsi qu’une suite d’initiations divines élevant l’être jusqu’au trône du créateur ?

L’effet de l’annonce fut foudroyant.

Le peuple, la masse des pauvres soudras (travailleurs), les téli (presseurs d’huile), les naï (barbiers), les koumbar (potiers), les ahir (marchands de lait), les kourmi (petits paysans), les khoumar (journaliers), tous les exploités, les misérables enfin, répondirent en foule à l’appel de ce docteur inconnu, qui se sentait assez fort pour braver les brahmines oppresseurs, tandis que les bania (marchands et banquiers) et les kchatryas (nobles) se tenaient prudemment à l’écart.

Et Mystère reçut ceux qui se présentèrent à sa maison roulante, donnant des remèdes aux malades, des pilules apaisant la faim aux miséreux, guérissant les rhumatismes par des applications électriques.

On juge de l’affluence, et l’on conçoit combien il avait été difficile au lieutenant Mathew d’approcher ce personnage, devenu célèbre, en quelques heures.

Mais, sur la fin de la journée, la réputation du docteur avait pris tout à coup des proportions héroïques, par suite de l’intervention des brahmes.

Personne n’aime la concurrence, et les prêtres de Brahma moins que personne.

Tout d’abord, ils ne s’étaient pas émus du défi du nouveau venu, mais en voyant le populaire se précipiter en foule vers sa maison roulante, en entendant les soudras chanter sur tous les tons les louanges du médecin, ils s’étaient indignés contre l’homme dont l’influence faisait pâlir la leur.

Le Brahmine-Aïtar, chef suprême du diocèse d’Aurangabad, s’était rendu à la colline Sellami, accompagné de ses porte-parasols, de ses musiciens et de ses danseuses sacrées. Il avait sommé l’intrus de le recevoir seul.

Ce à quoi Mystère avait répondu que sa maison, comme son cœur, était ouverte à tous ceux qui souffraient ; qu’il recevrait le Brahmine-Aïtar avec plaisir, mais qu’il ne consentirait jamais à fermer, même momentanément, sa porte à une créature quelconque, fût-elle de la caste la plus humble.

En termes moins diplomatiques, cela signifiait :

– Venez, si vous désirez me voir ; mais vous me parlerez, comme les autres, devant tous.

On devine l’enthousiasme provoqué chez les petits, la colère née chez le grand prêtre à l’audition de cette réponse.

C’était un cri républicain éclatant dans un milieu autocratique, c’était un pavé tombant dans la mare aux grenouilles.

Et pourtant le Brahmine-Aïtar accepta l’entretien. Une réflexion lui était venue.

Pour parler aussi haut, Mystère devait se sentir bien fort. Il fallait donc le ménager et le circonvenir adroitement.

Mais il regretta bientôt sa condescendance.

– Tu as eu l’outrecuidance de défier le collège sacerdotal des brahmes, commença l’Aïtar avec hauteur ?

– Parfaitement, répliqua le docteur du ton le plus paisible.

– Tu l’avoues ?

– Sans difficulté.

Si calme était le voyageur que l’arrogance du brahmine tomba.

– Sais-tu que c’est là une grande audace ?

– On me l’a dit, repartit Mystère avec insouciance. Mais comme votre caste seule aurait intérêt à s’opposer à ma volonté, j’ai dû être audacieux afin de triompher.

L’Aïtar tressaillit.

Quant au peuple assemblé autour des deux hommes, il écoutait bouche bée, sentant naître en lui une admiration intense pour l’inconnu qui parlait de vaincre les prêtres redoutés.

– Quels sont donc tes desseins, interrogea le brahme après une courte hésitation ?

– Je n’ai aucune raison de les cacher.

– Je t’écoute.

– Près du hameau d’Ellora, à vingt kilomètres d’ici, se trouvent des gorges profondes, où le ciseau patient des ancêtres a creusé une ville souterraine et sacrée. Dans la montagne même, après ces excavations, on rencontre le temple de Kaïlas, dont les tours, les vastes salles, les terrasses sont taillées dans un seul bloc de basalte.

Tous avaient courbé le front au nom du sanctuaire vénéré, monument unique au monde.

– Eh bien, demanda l’Aïtar ?

– Eh bien dans ce temple lointain, vous tenez enfermé un fakir célèbre par ses vertus. Nul ne peut l’approcher. Vous seuls recevez les oracles que lui dicte sa sagesse et les communiquez au peuple.

– Cela est vrai. Le fakir Beïlad est dans le septième cercle des sages. Nos rites ne permettent pas de le découvrir aux yeux profanes.

Le docteur eut un sourire, et comme s’il n’avait pas conscience de l’énormité de sa requête dans l’Inde superstitieuse, il laissa tomber placidement :

– Justement, je désire converser avec Beïlad.

Un silence suivit. Chez tous, brahme ou soudras, ces simples mots avaient provoqué un état voisin de l’ahurissement.

– Lui parler ! put enfin proférer l’interlocuteur du médecin, y penses-tu ?

– Je ne pense qu’à cela.

– C’est impossible.

– Tu te trompes, car je le veux.

Et les yeux noirs de Mystère se fixèrent avec une autorité puissante sur ceux du prêtre de Brahma. Celui-ci baissa les paupières et, d’un accent mal assuré, murmura :

– Nous ne pouvons permettre cela.

– En ce cas, je me passerai de la permission.

L’assemblée frissonna. Le voyageur menaçait de passer outre à la défense faite par les brahmines. L’Aïtar lui-même fut suffoqué.

– Tu marcherais contre nous ? bredouilla-t-il.

Le médecin ne lui permit pas d’achever.

– Pas même, fit-il négligemment, je vous empêcherai de marcher contre moi, voilà tout.

Et d’une voix claire, impérieuse :

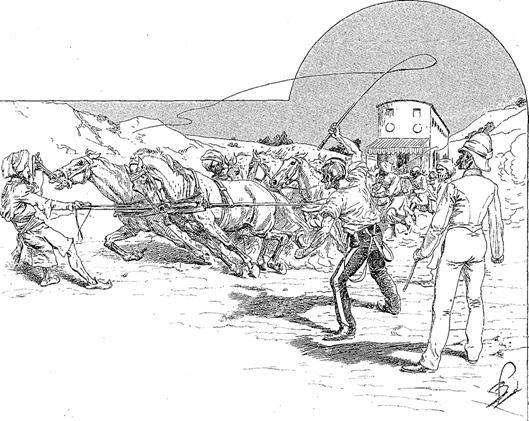

– Écoute. Tu résistes parce que tu ne connais pas ma puissance. Je veux la montrer à toi et à ceux de ta caste. Demain, cinquième jour de la semaine singar, le char colossal de Vischnou, que vous appelez char de Jagernaut, exécutera sa sortie annuelle du sanctuaire d’Ellora. Il doit parcourir la route allant des temples à Aurangabad et s’offrir à l’adoration des fidèles, qui formeront la haie sur son passage.

– Oui.

– Cette promenade sacrée, le char ne l’accomplira pas. La route est à peine assez large pour lui permettre de circuler ; je mettrai ma maison en travers du chemin.

– Tu oseras ce sacrilège ?

Une terreur religieuse secoua les assistants. Plusieurs se précipitèrent sur le plancher, frappant du front les plaques métalliques, dans l’attitude de la supplication brahmanique.

Mais de nouveau le docteur éleva la voix :

– Il n’y aura point sacrilège. Vischnou montrera au grand jour vers qui tendent ses préférences, de vous ou de moi. C’est le jugement du dieu lui-même qui tranchera notre différend. C’est lui-même qui forcera l’attelage de son char à s’arrêter, à me laisser libre la route d’Ellora.

Et comme sur tous les visages se lisaient l’épouvante et l’incrédulité, le docteur étendit le bras avec une majesté souveraine :

– Va, prêtre, rapporte mes paroles à ceux de ta caste… et vous, paysans, ouvriers, conviez vos frères au jugement de Vischnou, dites-leur que le conservateur des êtres va manifester sa tendresse pour l’homme qui aime les faibles, les déshérités et souhaite de les arracher à la misère, à l’esclavage.

Tous obéirent et quittèrent la maison d’aluminium.

Le docteur était seul.

– Pauvres gens, murmura-t-il, comme ils sont loin encore de la liberté ! Que de mensonges, de charlatanisme sont nécessaires pour les conduire à un esclavage moins dur !

Puis, avec un geste brusque :

– À chaque jour suffit sa tâche. Il faut des siècles à la Vérité pour éclater à la face du monde, et c’est la succession des tyrannies qui amène l’avènement de la Liberté.

Il secoua la tête ainsi qu’un homme qui écarte une pensée importune et rappelant le sourire sur ses lèvres :

– Allons apprendre à ces enfants que l’affaire se dessine au gré de leurs désirs.

Ce disant, il sortit de la salle du rez-de-chaussée où il avait reçu l’Aïtar et passa dans une pièce voisine.

Il marcha vers l’angle de droite, appuya la main sur une plaque métallique. Un déclenchement se produisit, puis un bruit d’engrenage en mouvement.

Une trappe s’ouvrit au plafond et une hotte d’osier, soutenue par une chaîne de fer, descendit lentement jusqu’au plancher.

C’était, en somme, une réduction de la benne, qui permet aux ouvriers de s’enfoncer dans les profondeurs des puits des houillères.

Le docteur s’assit dans le panier ; aussitôt celui-ci remonta, disparut par l’ouverture supérieure. Le panneau se referma et le bourdonnement d’engrenage cessa en même temps.

Mystère était dans une petite pièce du premier étage. Les plaques formant paroi avaient des dispositions étranges, losanges, carrés, polygones s’assemblaient en dessins capricieux. De distance en distance, des patères dorées jaillissaient des cloisons. Mais, détail bizarre, aucun de ces supports n’était semblable. En regardant de plus près, on s’apercevait que chacun représentait la figure contournée de l’un des dieux de la mythologie aryenne, ancêtre du brahmanisme.

C’étaient Dyachpitar, personnification du ciel ; Varouna, esprit du firmament, Agni, Marout, Souria, Vayon, Mitra, Sonya, représentants du feu, de l’orage, du soleil, du vent, du jour, des jardins sacrés… Il y avait là les 33 divinités aryennes, la trinité des 11, comme on l’appelle vulgairement, parce qu’elle comprenait 11 génies du ciel, 11 de la terre et 11 gloires intermédiaires, trinité que les brahmes ramenèrent à la trinité unitaire de Brahma, Vischnou, Siva.

Mystère ne leur accorda pas un regard. En face de lui une porte dessinait son rectangle dans la paroi.

Il la poussa légèrement et pénétra dans une salle plus spacieuse.

Deux jeunes Hindous étaient assis de chaque côté d’une petite table et jouaient aux dames. Tous deux portaient la longue tunique de soie, serrée à la taille par une ceinture de même étoffe, et retombant sur le pantalon bouffant étranglé aux chevilles. Auprès d’eux un petit ours, assis sur son arrière-train, les considérait gravement.

À la vue du docteur, ils se levèrent vivement. L’un courut à lui la main tendue et avec cet accent inimitable des Parisiens :

– Bonjour, patron, ça va bien… Eh ! eh ! à la douce, comme les marchands de cerises.

L’autre demeura immobile, avec une attitude pleine de réserve, et murmura d’une voix douce, au timbre d’une singulière mélodie :

– Je te salue, maître.

Tandis que l’ours venait se frotter câlinement contre les jambes du visiteur.

C’étaient Cigale, Anoor et leur camarade à quatre pattes, Ludovic. En entendant les paroles de sa compagne, le gavroche sursauta :

– Maître, voilà qu’elle vous appelle « maître », à présent. Voyons, ma petite frangine (sœur), je t’ai expliqué cependant. Le français, ce n’est, pas la langue des esclaves. On ne dit pas : « maître », on dit : « patron ».

Anoor sourit et docile :

– Je me souviendrai. Je dirai : « patron ».

– À la bonne heure, fit Cigale. Il faut tâcher moyen de faire manœuvrer ton petit chiffon rouge (langue) selon les principes.

– Je surveillerai mon chiffon rouge, je vous le promets, seigneur Cigale.

Du coup le gamin leva les bras au ciel :

– Bon, elle m’appelle : « seigneur », moi, un prolétaire, un champignon du pavé…

Et se retournant vers le docteur avec une gravité burlesque :

– Allez, patron, ce n’est pas tout roses d’être professeur de français !

À cette boutade Mystère rit franchement :

– Maître Cigale, dit-il enfin, je crois bien que ton élève commence l’étude du français par l’argot (jargon imagé en usage dans les faubourgs parisiens).

– L’argot, voulut se récrier le gavroche…

Mais le médecin l’interrompit du geste.

– Ce n’est pas pour te blâmer, mon garçon. Lorsque je vous ai rencontrés tous deux, à Audierne, il y a quatre mois, cette pauvre enfant ne comprenait pas un mot de la langue de ton pays ; aujourd’hui elle arrive à exprimer presque toutes ses pensées. Cela fait ton éloge et celui de sa bonne volonté. Mais il ne s’agit pas de cela pour l’instant.

Et avec une lenteur calculée, afin qu’aucune de ses paroles n’échappât à la gentille étrangère :

– Je t’ai promis, Anoor, de retrouver la maison où tu as rencontré Ludovic autrefois.

Les yeux de la fillette brillèrent.

– Oui, je me souviens, maître – elle se reprit vivement avec un regard suppliant à l’adresse du Parisien – non, non, patron, je veux dire : patron.

– Par M. Obal, qui avait donné cet animal à notre ami Cigale, poursuivit Mystère, j’ai appris que l’ours lui venait d’un explorateur du sud asiatique, M. Strijle, lequel le tenait lui-même du fakir Beïlad, aujourd’hui volontairement captif dans le temple d’Ellora.

– Eh bien ? interrogea avidement Anoor.

– Ce fakir, nous le verrons demain.

– Demain ?

– Oui, et avec une nuance imperceptible d’ironie, le docteur poursuivit : Seulement il nous faudra faire des choses étonnantes pour parvenir jusqu’à ce saint personnage, entre autres, arrêter le char de Jagernaut.

Anoor eut un petit cri d’effroi.

– Arrêter Jagernaut… le char du divin Vischnou !

Mystère hocha la tête d’un air satisfait :

– Tu le connais donc, mon enfant ?

– Oui, oui, fit-elle, semblant chercher dans ses souvenirs, oui… elle parlait de cela autrefois, dans le passé…

– Ne cherche pas, tes paroles me suffisent. Tu parles l’hindoustani, tu es au courant des légendes brahmaniques, tu as donc été élevée dans l’Inde et nous sommes sur la bonne piste. Demain, peut-être, le fakir Beïlad nous désignera la maison où tu es née.

Anoor joignit les mains dans un geste d’ardente espérance, mais soudain son visage se rembrunit.

– Il faut d’abord arrêter Jagernaut…

– Ce sera fait.

– Vischnou est tout-puissant, murmura-t-elle avec l’accent du doute.

– Moins que moi.

Alors la fillette regarda le docteur.

– Oh ! tu es fort, je le sais… Peut-être vaincras-tu Vischnou lui-même.

Il y avait dans ces paroles une terreur superstitieuse.

Mystère s’approcha d’elle, lui prit les mains.

– Tu le crois, c’est bien, enfant. Crois-tu aussi que j’emploie seulement ce pouvoir à défendre les opprimés ?

Sans hésiter, elle répondit :

– Oui, tu es bon.

Et déjà rassérénée :

– Tous ceux qui te servent sont bons. Ces matelots du Saint-Kaourentin, Kéradec et les autres, que tu as engagés à Audierne, et qui nous ont suivis jusqu’ici, sont doux et bienveillants pour l’étrangère.

Puis sa main se tendit vers Cigale qui écoutait avec intérêt.

– Lui aussi est bon. Il me gronde souvent, mais je n’ai pas peur…

– Et tu as raison, s’exclama le gamin, car je te suis dévoué, frangine, jusqu’à la mort. Foi de Parigot, je me ferais hacher en morceaux pour toi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tels étaient les événements dont s’entretenaient les habitants d’Aurangabad en se répandant sur la route d’Ellora.

Tels étaient les faits qui avaient motivé le rassemblement des officiers anglais dans le bar de la porte Dinarou.

Les lieutenants Mathew et Topson continuaient leur conversation commencée.

– Et ce diable de docteur, reprit ce dernier, s’est engagé à barrer le passage au char de Jagernaut sur la route d’Ellora ?

– Parfaitement, déclara Mathew. J’étais présent. Je l’ai entendu comme je vous entends à cette heure.

– Mais, étant donné le fanatisme des Hindous, il va se faire écharper !

– Cela pourrait bien arriver en effet.

– À propos, s’écria un jeune cornette à la physionomie candide, à peine débarqué dans le pays, j’ai besoin d’apprendre une foule de choses ; quelqu’un est-il en mesure de me dire ce qu’est ce fameux char de Jagernaut ?

Mathew haussa les épaules :

– Demandez à Woolgate, c’est le dictionnaire de poche de la garnison.

– Hip ! Hip ! clamèrent les autres… un hourrah pour le Dictionnaire de poche !

Puis tous se tournèrent vers un lieutenant petit, sec, brun, au teint jaune, qui jusque-là s’était tenu modestement à l’écart.

– Allez, Woolgate, présentez Jagernaut à ce néophyte. L’interpellé ne se fit pas prier, et du ton d’un professeur en chaire :

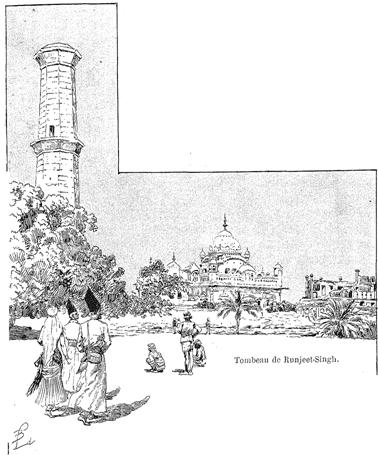

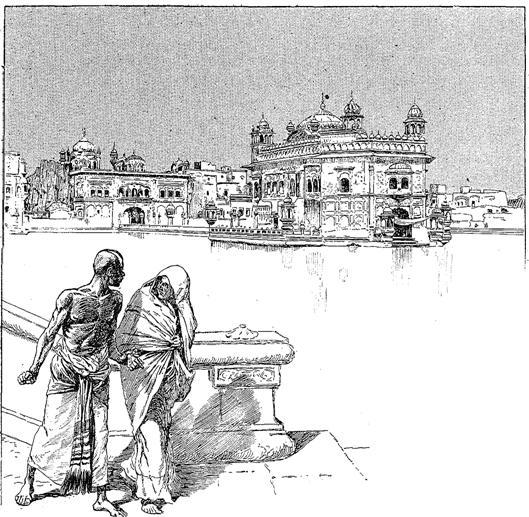

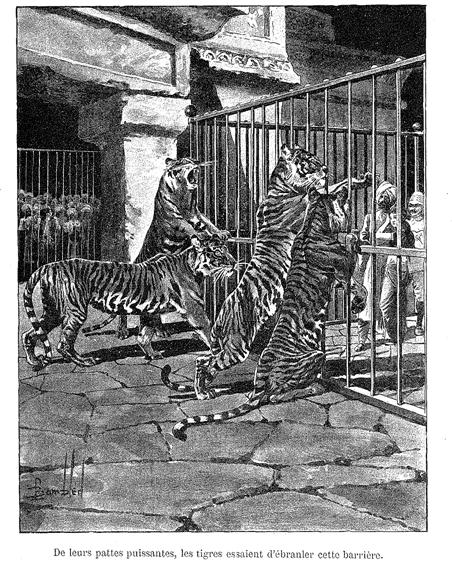

– Jagernaut ou Djaggernat, dit-il, Djaghannata en sanscrit, Pouri en hindoustani, est une ville du district de Kourda. Arrosée par la rivière Manahaddy, elle compte 50.000 habitants. Dans son enceinte est un immense temple de Vischnou qui contient une statue colossale du dieu ; cette statue fait des miracles ; en touchant son nez on s’assure l’abondance. Dans son genou réside la santé, son orteil garantit l’affection partagée ; ainsi de suite. Autrefois, les prêtres conduisaient chaque année l’image divine sur l’une des places de Jagernaut, où le peuple était admis à se frotter, avec une extatique dévotion, contre l’appendice nasal, la rotule ou le pied du conservateur des êtres. Naturellement, pour transporter la pesante masse, il fallait un véhicule énorme, traîné par trente-deux chevaux, et la cérémonie attirait un nombre considérable de pèlerins, seize ou dix-sept cent mille. Chacun payait une redevance au temple, qui se faisait de ce chef une rente d’environ 30.000.000 de shellings (37.500.000 francs). Cette affluence de fidèles et de monnaie faisait du tort aux autres sanctuaires de l’Inde. De là récriminations, concile des brahmes et enfin décision aux termes de laquelle chaque temple à son tour fut chargé d’organiser la procession de Jagernaut. Chacun établit une reproduction du char de Djaggernat. Cette année ce lucratif honneur est échu à Ellora. Voilà, vous en savez maintenant autant que moi-même.

Durant une minute les officiers restèrent muets.

Tous s’avouaient in petto que le docteur Mystère était doué d’une audace hors pair, pour oser s’attaquer à une institution qui avait motivé un concile de brahmes.

Et, en gens pratiques, ces Anglais songeaient :

– Cet homme est fou, probablement ; sans cela il aurait compris que la redoutable association religieuse fera tout, non pas pour défendre Vischnou, qui en sa qualité de dieu est assez grand pour se défendre lui-même, mais pour protéger ses intérêts personnels.

– C’est égal, fit Topson traduisant la pensée de tous, voilà qui va être curieux.

– Certes, affirma-t-on autour de lui.

– Il est ennuyeux de se promener à cheval sur la route par ce soleil de feu ; mais vraiment l’aventure en vaut la peine.

– N’empêche, grommela la voix de Mathew, que nous allons risquer bénévolement d’attraper une insolation.

– Il faut gagner son plaisir.

– Sans doute, sans doute, mais il me plairait davantage d’assister au duel de l’étranger avec Vischnou, en étant confortablement assis à l’ombre, avec une carafe de lemonade devant moi.

Quelques sous-lieutenants, plus ardents que les autres, allaient protester. Ils n’en eurent pas le temps. Une voix grave et douce s’éleva soudain et dit :

– Messieurs, je vous offre de grand cœur les sièges, l’ombre et la limonade.

D’un même mouvement, tous firent face vers celui qui avait parlé et ils restèrent stupéfaits.

Entré sans bruit, sans que les officiers, tout à leur discussion, l’eussent remarqué, un homme était debout à quelques pas d’eux.

Grand, élancé, il était dans une pose gracieuse. Sa blouse de soie vert pâle sur laquelle retombait une ceinture rouge, son pantalon large, serré à la cheville, au-dessus de souliers vernis d’une irréprochable façon, son turban au frontal duquel scintillait une figurine d’or, lui donnaient l’apparence d’un de ces nababs, consacrés au culte de la divinité, et qui forment dans l’Hindoustan une sorte de caste sacerdotale libre ; mais son visage, souriant d’une beauté presque surhumaine, chassait bien vite cette impression.

Il appuya la main sur sa poitrine et se présentant :

– Le docteur Mystère… qui sera très heureux de vous offrir l’hospitalité dans sa maison automobile pour parcourir la route brûlante d’Ellora.

Un instant, les assistants hésitèrent. L’apparition soudaine de l’homme dont toutes les cervelles se préoccupaient, son invitation arrivant à point nommé, avaient, vu les circonstances, un je ne sais quoi de fantastique dont chacun se sentait impressionné.

Pourtant la perspective de trotter en plein soleil durant vingt kilomètres (11 milles) fit taire ce sentiment de vague défiance, et Cherry, le plus ancien lieutenant, crut devoir répondre au nom de tous :

– Si notre acceptation pouvait ne pas sembler indiscrète, je dirais : Remerciements, Monsieur, cela est tenu.

– Il n’y a pas plus indiscrétion que danger, reprit le docteur.

Un murmure dubitatif s’échappa de toutes les lèvres.

– Oh ! oh !

– Pour l’indiscrétion, j’aurais mauvaise grâce à insister, déclara Cherry, mais en ce qui a trait au danger… il n’en est pas de même.

– Quoi ? vous y croyez ?

– Certes. Les Brahmes sont jaloux de leur influence et ils sont puissants.

– Alors, interrogea Mystère souriant toujours, vous avez peur ?

– Peur !

Les officiers se redressèrent avec des mines héroïques.

– Un officier anglais n’a jamais peur, gronda le lieutenant Cherry.

Le docteur s’inclina :

– Je le pensais aussi. En ce cas, rien ne vous empêche plus de m’accompagner à mon logis roulant et d’honorer de votre présence le spectacle auquel je vous convie.

On se regarda avec stupeur. Sans en avoir l’air, le mystérieux médecin avait dirigé la conversation de telle sorte qu’il n’était plus permis de décliner son invitation. Comme, au fond, la proposition semblait agréable, l’entente fut bientôt conclue.

À la suite de Mystère, tous sortirent du bar, renvoyèrent leurs montures et leurs brosseurs, et vingt minutes plus tard, ayant franchi la porte Dinarou, ils arrivaient près de la maison d’aluminium.

La description rapide que Mathew avait donnée de l’appareil était assez exacte.

Un wagon long, à deux étages, surmonté d’une toiture imbriquée ; à l’arrière un perron d’accès, à l’avant une terrasse ; le tout en bronze d’aluminium, sans couche de peinture, brillait sous les rayons du soleil comme un lingot, d’or pâle.

Au haut du perron, sept hommes, uniformément vêtus, à l’hindoue, de costumes vert sombre, attendaient le maître.

Quiconque eût vu le Saint-Kaourentin, à Audierne, eût reconnu sans peine dans ces personnages, le patron Kéradec et ses six matelots : Yvonou, court, trapu, la face ronde ; Kerbras et Belvenec, grands, osseux, le regard dur, vrais fils de la Cornouailles bretonne ; Artener, le Moal, de taille moyenne, à la physionomie joviale de Concarnois, et enfin Kerloch, un gars de Douarnenez, têtu comme une mule et fort comme un bœuf.

Mystère gravit les degrés, précédant ses hôtes. En passant auprès de Kéradec il s’arrêta une minute et échangea avec le « patron » ces phrases énigmatiques :

– Mes ordres… ?

– Exécutés. Tout est préparé.

– L’ours ?

– Enduit des pattes au museau.

– Les miroirs paraboliques ?

– En place.

– Bien.

Si rapide avait été ce colloque, que les officiers anglais ne le remarquèrent pas. À la suite de Mystère, ils pénétrèrent dans la maison roulante.

On traversa un vestibule dont les parois, formées d’aluminium pur et de bronze d’aluminium, offraient à l’œil des alternances de carreaux blanc argent et jaune d’or, puis un salon où tous firent halte avec un cri d’admiration.

Ici encore les cloisons présentaient les deux teintes de l’aluminium et du bronze, mais ce n’étaient plus des quadrilatères qui y étaient figurés. Non, sur tout le pourtour de la salle, des personnages combattaient, priaient ; des guerriers, des prêtres, des femmes se groupaient, illustration métallique du grand poème brahmanique, le Mahabharata, récit merveilleux de la lutte antique des Brahmes contre les nobles, des prêtres contre les guerriers, dans laquelle les derniers furent vaincus.

Cette décoration couvrait trois panneaux.

Sur le quatrième était représenté un cavalier dont le cheval galopait éperdument au milieu d’un paysage désolé. Devant lui s’enfuyait une ombre de femme portant une étoile au front. Au-dessous on lisait :

– « Ber aoud ! »

Ce qui peut se traduire par :

– Vers l’avenir.

Le docteur laissa ses hôtes regarder à leur aise, puis doucement, avec un accent profond qui les surprit :

– Le sage, dit-il, en désignant le cavalier.

Et d’un geste large montrant les scènes de combat, il ajouta :

– Les fous.

Sans s’inquiéter de savoir s’il était compris ou non par ses interlocuteurs, il se remit en marche et entra dans la salle à manger. Ici les combinaisons de l’aluminium formaient sur les murs des guirlandes de fleurs.

Une large baie ouvrait sur une terrasse bordée d’une balustrade à jour et abritée contre les rayons du soleil par un vélum rayé de jaune et de blanc.

Des petites tables, des chaises y étaient disposées.

Mystère les indiqua du geste.

– Messieurs, vous êtes chez vous. Je vous demanderai la permission de m’absenter un instant. Il me faut veiller à la mise en marche de l’appareil. Installez-vous, je vous prie.

Brusquement il se frappa le front.

– J’allais oublier. Regardez ici, Messieurs.

Du doigt il désignait une rangée de boutons alignés à droite de la fenêtre.

– Sous chacun de ces « appels » électriques, Messieurs, se trouve, vous le voyez, une étiquette portant le nom de l’une des liqueurs préférées par les hommes en tous pays. Pour être servis à votre goût, il vous suffira d’appuyer sur le bouton correspondant à la boisson choisie. Une armoire, qui occupe cet emplacement – il le dessinait sur la paroi, – s’ouvrira et vous y prendrez la « consommation ». On évite ainsi les allées et venues des domestiques.

Ravis, les officiers écoutaient.

– C’est féerique, s’écria Mathew.

– En effet, appuya Topson.

Le docteur secoua la tête :

– Mais non, c’est de l’amusette scientifique ; un simple perfectionnement des distributeurs automatiques que l’on rencontre à chaque pas en Europe.

Sur ce, il s’inclina :

– Encore une fois pardon, Messieurs, dans un instant je reviens.

Quittant la terrasse, Mystère disparut.

Tandis que ses hôtes, avec une joie de collégiens en vacances, « sonnaient » aux boutons du distributeur, les apéritifs les plus variés, le médecin rentrait dans le salon.

Là, il fit descendre la benne de la pièce aux patères ciselées, y prit place et gagna l’étage supérieur.

Kéradec se trouvait dans la salle en compagnie de Cigale et d’Anoor.

Tous trois, le nez en l’air, regardaient le plafond avec ahurissement.

Certes la stupeur peinte sur leurs visages était justifiée.

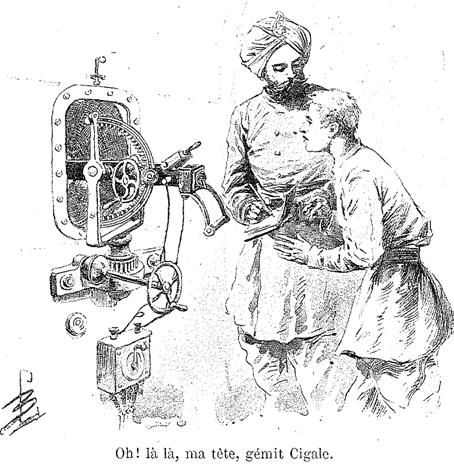

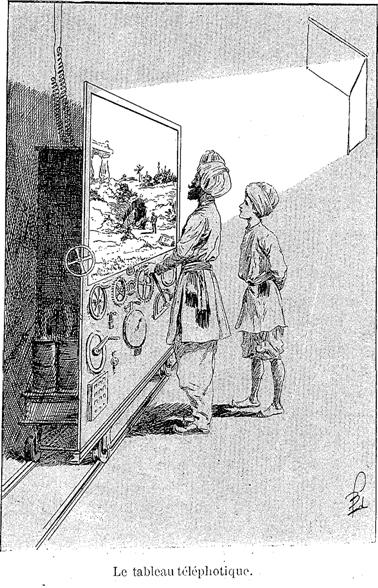

Le panneau métallique s’était soudainement animé. On y voyait, avec une netteté incompréhensible, puisque la pièce était hermétiquement close, la terrasse de la maison roulante. La balustrade, les tables, les chaises se dessinaient, et aussi les officiers anglais riant, se pressant au distributeur-limonadier.

Plus bizarre encore, on percevait la voix des causeurs ; on les entendait s’extasier sur la « very select » installation du « gentleman Mystère ».

Les observateurs étaient si absorbés par ce spectacle, qui transformait le plafond en quelque chose d’approchant à une scène de théâtre, en une sorte de cinématographe doué de la parole, qu’ils ne s’étaient point aperçus de l’arrivée du docteur.

Ludovic lui-même, – l’ours était là – dont la cervelle ursine avait sans cloute été troublée par l’incident, restait immobile, arc-bouté sur ses pattes frémissantes, dans une attitude gauche et effarée.