Paul Landormy

LA MUSIQUE FRANÇAISE TOME I

DE LA MARSEILLAISE À LA MORT DE BERLIOZ

(1943-1944)

CHAPITRE PREMIER

LA MUSIQUE SOUS LA RÉVOLUTION DE 1789

LA MARSEILLAISE – LE CHANT DU DÉPART

Le XIXe siècle commence en 1789. Un esprit nouveau, parti de France, souffle sur la vieille Europe. En musique, comme dans tous les autres domaines, et surtout en France, il fait sentir ses effets. La Révolution, en bouleversant l’ordre social et politique, atteint aussi les arts et principalement l’art musical. On ne fait plus seulement de la musique pour distraire les princes, les rois et les grands. On attribue à la musique un rôle plus large et plus élevé, qui est d’entretenir les sentiments patriotiques. Au delà de la patrie même, on vise l’humanité. Car tous les hommes sont frères, et cette fraternité on veut la faire régner sur la terre. C’est l’époque des chants nationaux et des chants humanitaires. La musique devient affaire d’État. Conception toute moderne, inspirée d’ailleurs à certains égards de l’antiquité. Comme dans la République de Platon, la musique fait partie et une des parties les plus importantes de l’éducation du citoyen. Dans son projet sur les exercices scolaires, Rabaut-Saint-Étienne écrit (21 décembre 1792) : « En chaque exercice, il sera chanté des hymnes à l’honneur de la patrie, à la liberté, à l’égalité, à la fraternité de tous les hommes ; des hymnes propres enfin à former les citoyens à toutes les vertus. »

Ils devront être approuvés par le Corps législatif. On crée des fêtes civiques où la musique joue un rôle capital : fêtes de la Nature, de l’Agriculture, de la Jeunesse, des Époux, de la Reconnaissance, de l’Être suprême. « Il est une sorte d’institution, dit Robespierre, qui doit être considérée comme une partie essentielle de l’éducation publique : je veux parler des fêtes nationales. »

Dès 1789 GOSSEC est nommé directeur de la musique de ces fêtes nationales, et lorsque SARRETTE eut obtenu la direction de l’Institut national de musique (1793), devenu bientôt après le Conservatoire (1795), c’est encore GOSSEC qui est choisi comme inspecteur, avec Cherubini et Lesueur.

GOSSEC, LESUEUR, MÉHUL, CHERUBINI, DALAYRAC, BERTON, CATEL collaborent successivement à l’organisation de toutes les fêtes révolutionnaires.

Quand on songe à l’appareil grandiose de ces cérémonies où des symphonies militaires étaient exécutées sur les places publiques par des orchestres monstres, où des chants patriotiques étaient entonnés par des milliers de choristes et repris par le peuple entier, on ne peut s’empêcher de penser, avec Julien Tiersot, que BERLIOZ, l’élève de Lesueur, l’auteur de la Symphonie funèbre et triomphale et du Requiem à cinq orchestres, sera l’héritier direct de tous ces musiciens de la Révolution qui ne faisaient qu’adapter à des circonstances nouvelles, avec des moyens infiniment plus puissants, l’art pittoresque, pathétique et un peu théâtral qu’ils employaient sous l’ancien régime, à composer leurs Te Deum et leurs Jugements derniers.

Car la musique de la Révolution se prépare déjà sous les premières années du règne de Louis XVI. Il faut noter dans le Te Deum, la Messe des morts, la Nativité de Gossec, l’intention descriptive, la recherche des effets de timbre, les effets de masse et le désir d’étonner. Gossec se plaît à « faire frissonner » ses auditeurs « par les plus pathétiques accords », à imiter « le bruit affreux du tonnerre joint à celui des flots irrités », « le bouleversement de la nature et l’écroulement de l’univers ». Il imagine « l’effet terrible » d’un groupe d’instruments à vent « cachés dans l’éloignement pour annoncer le Jugement dernier, pendant que l’orchestre exprimait la frayeur par un frémissement sourd de tous les instruments à cordes ».

Les mêmes moyens ou des moyens analogues, les effets de puissance obtenus par toutes sortes de bruits d’orchestre, et au besoin celui du canon, seront employés dans ces fêtes de la Révolution qui célèbrent l’écroulement de l’ancien monde et l’avènement d’une civilisation nouvelle.

Non seulement on use des mêmes moyens, mais le même personnel de chefs d’orchestre et d’exécutants se met immédiatement au service des autorités révolutionnaires. Remarquons ici l’extraordinaire souplesse des artistes musiciens à s’adapter aux régimes politiques les plus divers, les plus opposés, à changer de convictions comme d’un simple habit qui leur tient à peine au corps et pas du tout à l’âme. Remarquons cette prudente adresse, sans l’admirer.

Mais, il faut l’avouer, les révolutionnaires virent grand et firent grand. Ils surent organiser des spectacles magnifiques accompagnés d’extraordinaires musiques. Il y manquait certes le génie d’un Beethoven qui y aurait si heureusement et de si bon cœur trouvé son emploi. Le génie du moins ne manqua point à l’auteur de la Marseillaise et à celui du Chant du départ.

Spectacles merveilleux que ces fêtes révolutionnaires. Merveilleux de conception, de pittoresque et d’ordre, parfois d’évocation poétique.

Voici, par exemple, la fête du 14 juillet 1790, le premier anniversaire de la date mémorable. Un cortège brillant et grave traverse Paris : « En tête, à cheval, avec sa musique, ses timbales et ses trompettes, un détachement de la garde nationale parisienne nouvellement formée. Puis les citoyens de Paris nommés en avril 1789 par les États généraux. La garde nationale à pied précédée de sa musique. Les citoyens élus en août 1789 au nombre de 240. Les tambours de la ville. Les 120 commissaires élus par les 60 districts pour faire les honneurs de la fête, accompagnés des présidents de tous les districts, les administrateurs provisoires de Paris, le maire, la garde et la musique de Paris. Le Roi, avec, à sa droite, le président de l’Assemblée nationale. Ensuite, en hommage aux idées de J.-J. Rousseau, 100 nourrissons portés dans les bras de leurs mères. Maintenant un bataillon de 400 enfants âgés de huit à dix ans, musique en tête. Après eux, les députés de 42 départements de la France, les troupes de ligne de toutes armes, soldats et marins, y compris les représentants de la marine marchande. Les députés des 42 autres départements. Un bataillon composé de vétérans ou vieillards. Pour terminer, un détachement de gardes nationaux à cheval. Suivent 14.000 députés. On se rend au Champ de Mars où un colossal amphithéâtre donnant place à 200.000 personnes a été construit par des ouvriers volontaires de tout âge. Au centre, l’autel de la Patrie sur lequel le grand aumônier de France, assisté de 60 aumôniers de la garde nationale, célèbre une messe solennelle. Alors le général La Fayette vient, au nom de tous, prêter serment de fidélité à la Nation, à la Loi, au Roi, à la Constitution. » Les larmes inondent les visages. Les cris d’enthousiasme se font entendre. Un Te Deum de Gossec, d’allure un peu militaire, se fait entendre « pour remercier l’Être suprême de tous les biens dont il comblait la France depuis une année entière ». La messe avait d’ailleurs continuellement été accompagnée de musique, en partie empruntée à l’ancien répertoire des fêtes royales. Mais on ne pouvait improviser d’un seul coup tout un répertoire nouveau.

En annonçant la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, un journal du temps disait : « Jamais l’Univers n’aura offert un pareil spectacle. » Et L. David, en dressant le plan de la fête du 10 août 1793, écrivait : « Peuple français ! C’est toi que je vais offrir en spectacle aux yeux de l’Éternel. » À de telles fêtes, le peuple entier, la Nation participe. À ces fêtes, il faut donc une musique simple, claire, à larges lignes un peu sommaires. Ne nous en étonnons pas. Musique de plein air qui ne s’accommoderait d’aucun raffinement. Musique d’allure presque toujours un peu militaire et rappelant à la fois, par sa concision et le tonnerre de quelques-uns de ses effets, les commandements des chefs et la réponse des armes. En septembre 1791, lors de la proclamation de la Constitution, on éleva de nombreux orchestres aux Champs-Élysées. De grandioses exécutions auxquelles les chœurs de l’Opéra prirent part eurent lieu autour de l’autel de la Patrie, et quand le cortège, Bailly en tête, entra au Champ de Mars, « on fit, à cet instant, une décharge considérable de canons. On avait établi, sur le haut de Chaillot, une batterie répondant à celle qui était sur le bord de la rivière, composée de cent trente canons ».

Moyens un peu gros, sans doute, et au bruit desquels se perd un peu la musique.

Mais il n’y a pas que ce bruit des armes, ce « tonnerre » des canons. La musique, la vraie, a aussi sa part dans l’œuvre de la Révolution, quand ce ne seraient que ces chants nationaux qui atteignent au sublime : la Marseillaise et le Chant du départ, – nous y revenons.

La Marseillaise d’abord, – quoiqu’on puisse préférer le Chant du départ, pour plus de ligne, plus de profondeur et plus de dignité. Mais la Marseillaise procède d’un tel élan, et son accent est tellement entraînant ! Aucun chant patriotique, aucun hymne national dans aucun temps et dans aucun pays ne s’élève à cette hauteur d’enthousiasme. « Je fis les paroles et l’air de ce chant à Strasbourg, écrit Rouget de Lisle, dans la nuit qui suivit la proclamation de la guerre, fin avril 1792. » Cet hymne, improvisé par un jeune capitaine du génie et qui lui avait été demandé par le maire de Strasbourg, Diétrich, fut d’abord intitulé Chant de guerre pour l’armée du Rhin, dédié au maréchal Lukner. L’imprimerie Daunbach à Strasbourg le publia. Puis il fut transmis à Marseille par un journal constitutionnel et les volontaires marseillais le chantèrent le 30 juillet 1792 à leur entrée à Paris. D’où le nom qu’on lui donna dès lors et qui lui est resté de Marseillaise.

Le Chant du départ atteint au sublime par des moyens plus simples, moins violents. Il a plus de style. Son effet n’est pas moins irrésistible que celui de la Marseillaise. Il fut composé par Méhul sur des vers de M.-J. Chénier. Sans en être certain, on admet, d’après un récit d’Arnaut, qu’il fut exécuté pour la première fois à Fleurus le jour de la victoire de l’armée de Sambre-et-Meuse commandée par Kléber et Marceau (26 juin 1794) : « Jamais, a dit très justement Arnaut, on ne sera tout ensemble aussi noble et aussi populaire[1]. »

*

On pourrait croire que, parmi tant de graves et de terribles événements, la Révolution nuisit au succès des représentations théâtrales, qu’elle les fit même complètement disparaître. Il n’en est rien. Tout au contraire. Un décret de janvier 1791 proclame la liberté des spectacles : 60 salles de théâtre s’ouvrent à Paris, dont 16 ou 18 scènes musicales. On joue l’ancien répertoire Gluck et Sacchini, Méhul et Grétry. On joue des pièces de circonstance : le Siège de Lille (1792) de Rodolphe Kreutzer, le Réveil du peuple ou la Cause et les effets (1793) de Trial, l’Intérieur d’un ménage républicain (1794) de Fay, les Vrais Sans-Culottes (1794) de Lemoyne, Viala ou le Héros de la Durance, de Berton (1794), la Nourrice républicaine (1794). À l’Opéra, le 8 juillet 1794, on joue la Réunion du 10 Août ou Inauguration de la République française, sans-culottide en cinq actes, musique de Porta, paroles de Moline et Bouquier.

Musique souvent bâclée, quelquefois de pur vaudeville.

Représentations tumultueuses interrompues de temps à autre par des chansons patriotiques et politiques qu’entonne le public.

Société prodigieusement vivante, animée de passions exaltées au plus haut point dont les manifestations diverses, selon les partis en présence, s’entre-choquent furieusement.

Dominant tout ce flot singulièrement mêlé de musiques qui souvent n’en méritent pas le nom, se dressent quelques œuvres et quelques hommes. De ces hommes, il en est au moins un dont il faut mettre en pleine lumière la belle figure, car il a du génie : c’est MÉHUL, l’auteur du Chant du départ.

Figure charmante, d’une expression douce et tendre, avec de grands beaux yeux, profil délicat, mais aussi du drame et de la force derrière une apparence un peu frêle.

CHAPITRE II

LE ROMANTISME MUSICAL

Dans la musique de Méhul nous trouverons déjà bien des traces de romantisme, ou, si l’on aime mieux, des tendances assez marquées au romantisme. Ce grand artiste commence à faire la liaison entre les classiques du XVIIIe siècle et les romantiques du XIXe.

Nous savons ce qu’est le romantisme en littérature. Il conviendrait peut-être d’expliquer ce qu’il est en musique et comment il se forme.

Le romantisme musical se caractérise en premier lieu par le choix des sujets traités.

Et d’abord, tout ouvrage romantique en musique aura un sujet. Finie la musique pure, la musique qui se développe pour elle-même, sans autre signification que son contenu sonore. Il faut décrire, il faut peindre, même si l’on ne compose pas pour le théâtre et si l’on ne parle pas aux yeux en même temps qu’aux oreilles. L’imagination visuelle doit alors être mise en jeu par les suggestions appropriées. Il faut que le monde extérieur existe pour le musicien romantique, et il doit le prouver.

Parmi tous les sujets qui s’offrent, on préférera ceux qui prêtent le plus à la couleur. On décrira volontiers les pays ou les âges éloignés, le moyen âge et l’Orient, et aussi les domaines du fantastique, du surnaturel. On laissera de côté l’âge classique par excellence, l’antiquité grecque et romaine.

On choisira de préférence aussi les sujets qui donnent matière plus que d’autres au pathétique, à l’effusion sentimentale, et à cette effusion ne s’opposeront plus les bornes des convenances du style : elle aura tous les droits. Le sentiment, la passion s’étaleront en larges nappes. Dans la musique classique, il faut souvent chercher le sentiment. Il se laisse à peine deviner. On peut discuter de l’interprétation affective d’une mélodie de Haydn ou de Mozart. Qu’exprime-t-elle au juste ? Exprime-t-elle quelque émotion assignable ? En tout cas, l’interprète doit mettre en évidence une émotion d’un caractère si discret. Nulle hésitation de ce genre en présence d’une composition romantique dont le sens expressif se définit clairement par lui-même. Le classique dissimule, le romantique souligne et parfois écrase l’expression.

Ces dispositions du romantique par opposition à celles du classique se traduisent par des caractères techniques que nous pouvons maintenant tâcher de déterminer.

Dans la musique romantique, la ligne mélodique affecte une courbe moins simple, plus capricieuse, plus irrégulière. Elle procède par de plus grands élans.

La mélodie ne donne plus l’impression d’un tout aussi harmonieux composé, calculé, équilibré. Le musicien renoncera peu à peu à la carrure. – On appelle carrée toute mélodie qui se compose d’un certain nombre de fois 4 mesures. – La mélodie classique-type est faite de 8 ou de 16 mesures. Ajoutons que, dans le développement de ces 8 ou 16 mesures, il y a souvent des répétitions ou des imitations qui constituent des symétries aisément perceptibles et donc des facilités pour la mémoire de l’auditeur. Renoncer à ces symétries devient grave. Comment retenir l’air qu’on ne pourra plus « siffler » en sortant de la salle de concert ou de théâtre ? Or, c’est justement de cette chaîne obsédante que se délivre le romantique. Il veut construire son chant en toute liberté, et par exemple, la 1re phrase de la Sonate de Franck aura 27 mesures et celle du Quatuor de Lekeu 43. Rien dans de telles compositions de la régularité classique. Phrases trop longues aussi, pensera-t-on, pour être retenues aisément d’un bout à l’autre. Mais quel avantage en revanche pour l’expression !

Dans la musique classique, la mélodie constitue un tout bien déterminé. Elle a un commencement, un milieu et une fin. La fin notamment se trouve annoncée par une cadence, c’est-à-dire par une certaine formule harmonique qui ne prête à aucune ambiguïté. C’est un point au bout de la phrase. Un point, à la ligne. L’auditeur ne s’y trompera pas. Il saura que le thème est achevé et qu’on va passer à autre chose. Le musicien romantique renoncera un beau jour à ces cadences stéréotypées, il en abandonnera les formules, il laissera la mélodie s’achever sans cette ponctuation finale, ou ne pas s’achever du tout, se continuer par une autre mélodie dont elle se distinguera à peine. Ce sera la mélodie infinie, comme l’appellera Richard Wagner. Quelle porte ouverte à la rêverie, au vague de l’expression, à tout ce qui est le plus cher au romantique !

D’une façon générale, le souci de l’architecture passe au second plan, – sans pourtant être abandonné, mais pour faire place à des constructions plus savantes, plus complexes, moins aisément saisissables.

Il ne s’agit plus avant tout de se faire facilement comprendre, mais d’abord d’émouvoir ou de solliciter vivement l’imagination. Les vieux cadres tombent. Toutes les fantaisies sont admises.

Ce n’est pas seulement dans le découlement de la mélodie que ces libertés nouvelles trouveront place, mais aussi dans le choix et l’enchaînement des harmonies. Les accords qui, jusque-là, n’avaient servi que d’accompagnement, de soutien à la mélodie, aidaient à mieux percevoir le rapport de chaque note du chant avec la tonalité, prendront à leur tour un caractère expressif : ils signifient l’attente, le regret, l’espoir ; ils fortifieront le sentiment déjà traduit par la mélodie, ils lui donneront une pointe plus sensible. De leur valeur intellectuelle, ils passeront à une valeur affective, non seulement par leur constitution individuelle, mais par ce qu’ils annoncent, ce qu’ils préparent, mais par ce qui se produit ou ne se produit pas à leur suite, satisfaction ou déception qui émeut à son tour : l’enchaînement des harmonies devient un moyen expressif de la plus haute importance. Il ne s’agit plus seulement de l’accord de septième de dominante ou de septième diminuée, précieuses inventions du temps de Monteverdi, mais de toutes sortes d’autres agrégations sonores et de leurs suites dont le compositeur s’appliquera à augmenter la variété et l’imprévu.

Le romantisme en musique usera également de la recherche et de la nouveauté dans l’instrumentation. Nous avons vu Gluck en essayer les premiers effets dans son Orphée et se soucier fort de faire aboyer son orchestre ou d’en employer quelques instruments au rendu d’un écho naturel. Le coloris orchestral est l’objet de toutes sortes d’inventions déjà bien avant la fin du XVIIIe siècle.

Gluck n’est cependant pas un romantique, ni la plupart de ses contemporains. Non certes. C’est un des classiques les mieux caractérisés. Mais n’oublions pas que ni le classicisme ni le romantisme ne sont des absolus, mais seulement des degrés dans une échelle qui en comporte une infinité et de très divers. C’est ainsi qu’il est facile de découvrir du romantisme dans l’œuvre pourtant si classique de Mozart, ne fût-ce que dans ce Don Juan qui ne témoigne pas de son audace et de sa fantaisie seulement dans son livret, mais dans les moyens employés pour en traduire musicalement les effets.

Tout ouvrage musical est un mélange de classicisme et de romantisme.

Et d’abord, la musique tend par elle-même vers le romantisme plus qu’aucun autre art.

On remarquera, d’autre part, que, d’une façon générale, les Français sont beaucoup plus classiques et les Allemands beaucoup plus romantiques, ceux-ci notamment par une prédominance du sentiment dont se garde volontiers le Français, plus discret et plus soucieux de la ligne.

Il y a eu du romantisme en musique à toutes les époques et il y en aura toujours.

Quoi qu’il en soit, il y a une certaine musique qu’on appelle plus spécialement la musique romantique et qui se développe exactement à partir du premier tiers jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est cette musique-là dont nous suivons la naissance en ces premières années du siècle. Elle n’est pas encore bien nettement définie ; elle reste à bien des égards tout près du classicisme. Elle donne cependant des signes avant-coureurs d’une croissance ultérieure qui aboutira en France au phénomène extraordinairement curieux qu’est l’apparition de Berlioz, – Berlioz infiniment plus romantique à certains égards que Wagner, mais beaucoup moins au point de vue de la pure technique musicale, – Berlioz pénétré de littérature romantique mais n’exprimant ses inspirations que dans des formules classiques, ou peu s’en faut, et terminant son œuvre par un retour au classicisme presque pur, avec les Troyens.

Pour le moment, nous en sommes à considérer Méhul, qui ne marque qu’un premier pas sur la route du romantisme à la fois par sa fidélité aux idées de J.-J. Rousseau sur la nature et sur le sentiment et par son goût pour la couleur locale, Méhul qui subit ainsi grandement l’influence des idées et des états d’âme de la Révolution (eux-mêmes issus de l’action des philosophes du XVIIIe siècle), mais dont, techniquement, la musique reste encore toute proche de celle des classiques.

CHAPITRE III

MÉHUL, CHERUBINI, BOIELDIEU

Étienne-Nicolas Méhul naquit à Givet le 22 juin 1763. Il éprouva d’abord une sérieuse vocation religieuse, à laquelle il renonça faute de la santé suffisante. Vers 1778 ou 1779, on ne sait comment, il arrivait à Paris ne possédant « que ses seize ans, sa vielle et l’espérance ». Recommandé à Gluck, il le surprit au milieu des transports de l’inspiration, gesticulant, dansant, mimant des airs de ballet. Le grand musicien le reçut le plus aimablement du monde, et le fit assister à la répétition générale d’Iphigénie en Tauride. Souvenir qu’il conserva toute sa vie.

Méhul ne fut point l’élève de Gluck, mais en obtint de précieux conseils. Il travailla plus particulièrement avec un certain Edelmann qui lui apprit le rudiment de son art. Le 4 septembre 1790, il écrivait son premier opéra-comique : Euphrosine ou le Tyran corrigé. Terrible tyran qui à son caractère impérieux joignait un profond dédain de l’amour. La belle Euphrosine finit, après bien des traverses, par se faire aimer et elle épouse le farouche Coradin.

Euphrosine obtint un succès des plus vifs. Un certain « duo de la jalousie » excitait l’admiration de Grétry qui comparait Méhul au jeune Gluck, au Gluck de 33 ans. Plus tard, Berlioz n’hésitait pas à considérer Euphrosine comme le chef-d’œuvre de Méhul. Il en louait « la grâce, la finesse, l’éclat, le mouvement dramatique et des explosions de passion d’une violence et d’une vérité effrayantes ». Il ajoutait : « Le prodigieux duo : Gardez-vous de la jalousie est resté le plus terrible exemple de ce que peut l’art musical uni à l’action dramatique, pour exprimer la passion. Ce morceau étonnant est la digne paraphrase du discours d’Iago : « Gardez-vous de la jalousie, ce monstre aux yeux verts », dans l’Othello de Shakespeare ». S’il faut l’en croire, Berlioz n’aurait pu se retenir d’un « étrange scandale par un cri affreux » que lui fit jeter la conclusion du tragique duo. Ne laissons pas d’apporter quelque modération à de tels enthousiasmes. Nous savons de quels excès est capable dans ses démonstrations approbatives aussi bien que dans les autres, l’auteur de la Symphonie fantastique.

Il reste qu’Euphrosine est une fort belle partition. Le duo de la jalousie notamment est plein de mouvement et par des moyens très simples (un unisson des cordes au début, en ré mineur) atteint à un effet de sombre horreur.

À Euphrosine succéda un autre ouvrage de valeur, Stratonice, « comédie héroïque », représenté au théâtre Favart le 3 mai 1792 et fort bien accueilli, partition expressive mais composée sur un sujet un peu trop vague, un peu trop général peut-être pour inspirer profondément l’auteur. Il s’agit de Stratonice, jeune princesse grecque, qui va devenir l’épouse du roi de Syrie, Séleucus Nicator, en dépit de l’amour profond qui l’unit à Antiochus, fils du roi. Les deux amants sont résignés. Mais le prince Antiochus meurt littéralement d’amour pour Stratonice. Son père s’en aperçoit et se sacrifie pour lui. Les détails circonstanciés, individualisés, pittoresques, manquent malheureusement et la représentation doit être un peu traînante comme la musique qui ne se garde pas d’une certaine convention. Notons que le rôle d’un médecin, Érasistrate, qui intervient pour arranger les choses au profit d’Antiochus, renferme de bien jolies phrases dans la tessiture alors très à la mode du baryton Martin, avec des la naturels aigus très agréablement amenés.

Un autre opéra de Méhul, d’ailleurs moins remarquable, Mélidore et Phrosine, eut un sort assez curieux. Soumis à la censure, « il me fut rendu quelques jours après par le citoyen Baudrais », nous conte l’auteur. Il n’y avait trouvé rien que d’innocent. « Mais, ce n’est pas assez, ajouta-t-il, qu’il ne soit pas contre nous, il faut qu’il soit pour nous. L’esprit de votre opéra n’est pas républicain. Les mœurs de vos personnages ne sont pas républicaines. Le mot « liberté » n’y est pas prononcé une seule fois. Il faut mettre votre opéra en harmonie avec nos institutions. » Legouvé me tira d’embarras. À l’aide d’une douzaine de vers placés à propos, il amena dans mon drame le mot liberté assez souvent pour satisfaire aux exigences du citoyen Baudrais, et la représentation de Phrosine fut permise. » Mais on voulait davantage encore et l’on exigea sans doute de Méhul qu’il « payât une contribution patriotique en monnaie frappée au coin de la République », – ce qui nous valut un Horatius Coclès, enlevé en dix-sept jours et représenté à l’Opéra le 18 février 1794, – sans grand intérêt.

Le 9 décembre 1795, le Directoire nommait Méhul membre de la 3e classe de l’Institut (section de musique) et en même temps inspecteur des études au Conservatoire.

Le 1er mai 1797, le public sifflait le livret du Jeune Henry, mais applaudissait la musique et bissait l’ouverture (la Chasse du Roi Henry, avec sonneries de trompes imitatives), restée justement célèbre.

Il faut citer encore de Méhul Ariodant et l’Irato. L’Irato ou « l’Emporté » notamment témoigne d’une verve comique dont, jusque-là, on ne croyait pas Méhul capable. Il se sentait davantage porté vers les sujets dramatiques où la passion a sa part. L’Irato ne forme qu’un acte, mais charmant. Il est dû à la prédilection de Napoléon pour la musique italienne[2]. S’entretenant un jour avec Méhul, dont il estimait fort le talent : « Votre musique, lui dit-il, est peut-être plus savante et plus harmonieuse ; celle de Paisiello et de Cimarosa a pour moi plus de charmes. » Ce mot amena Méhul à imaginer une amusante mystification. Après avoir terminé la partition de l’Irato sur un livret de Marsollier, il fit annoncer, – on était en carnaval, – un opéra italien adapté à un poème français, dont la musique, était due al signor Fiorelli et qui devait être représenté au théâtre Favart le 17 février 1801. L’ouvrage fut fort applaudi, et encore davantage quand on nomma le véritable auteur. La partition était dédiée au premier Consul qui aurait dit à Méhul quand il la lui présenta : « Trompez-moi souvent ainsi. » Méhul y avait assez adroitement imité la manière italienne, mais sans trop y sacrifier de sa propre nature et de son style habituel. On l’accusa cependant d’entrer dans une voie nouvelle. Il fit, à ce sujet, une déclaration d’indépendance : « Je ne suis, écrivait-il, d’aucun parti, et ne veux m’enrégimenter dans aucun. Je ne connais en musique aucun genre ennemi de l’autre, si tous tendent en même temps à la rendre plus agréable et plus vraie. Je crois que cet art a un but plus noble que celui de chatouiller l’oreille et qu’il n’est pas condamné à n’être jamais qu’aimable. Le genre de la musique est toujours subordonné au genre du drame, et le choix des couleurs est commandé par le dessin qu’il faut colorier. Si la musique de l’Irato ne ressemble pas à celle que j’ai faite jusqu’à présent, c’est que l’Irato ne ressemble à aucun des ouvrages que j’ai traités. Je sais que le goût général semble se rapprocher de la musique purement gracieuse (entendez de la manière italienne), mais jamais le goût n’exigera que la vérité y soit sacrifiée aux grâces. » On sent dans ces lignes que, malgré tout, Méhul reste partisan de la musique française, de celle qui subordonne son développement et son expression aux termes de la poésie et qui se veut plutôt passionnée que seulement gracieuse et spirituelle.

Le 1er janvier 1804, trois musiciens, Gossec, Grétry et Méhul, étaient élevés au grade, alors si recherché, de chevalier de la Légion d’honneur.

En même temps, Bonaparte offrait à l’auteur du Chant du départ la place de maître de sa chapelle, devenue vacante par la démission de Paisiello qui retournait en Italie. Méhul se récusa. Il demanda que ces fonctions lui fussent attribuées conjointement avec son ami Cherubini. Mais vainement. Lesueur fut désigné seul. Toutefois pour le couronnement de Napoléon à Notre-Dame, le 2 décembre 1804, Méhul composa une Messe solennelle qui, d’ailleurs, n’y fut point exécutée.

À cette époque, on ossianisait considérablement à Paris et dans toute la France. Mme de Staël, Marie-Joseph Chénier, Baour-Lormian répandaient le culte des poésies d’Ossian, c’est-à-dire de ces vieilles légendes gaéliques ingénieusement présentées par l’Écossais Macpherson. Déjà, en 1804, Lesueur avait obtenu l’applaudissement du public et celui de l’Empereur avec son opéra Ossian ou les Bardes. Le 17 mai 1806, l’Opéra-Comique représentait un autre ouvrage ossianique, Uthal, celui-ci de Méhul, surtout remarquable par ses recherches de coloris instrumental. Notamment, les violons étaient supprimés de l’orchestre : des altos en tenaient la place.

Mais nous arrivons à l’œuvre capitale de Méhul, à celle qui doit nous arrêter quelque peu, à son Joseph.

En 1767, le Révérend Bitaubé, né à Kœnigsberg de réfugiés français et fixé à Paris depuis 1770, avait écrit un poème en prose assez médiocre sur l’histoire touchante de Joseph. Lorsque, sous l’Empire, la France recouvra la liberté religieuse, l’ouvrage du Révérend Bitaubé devint l’objet d’une faveur imprévue. Les théâtres s’emparèrent du sujet à la mode. Entre autres, Baour-Lormian fit représenter, en 1807, à la Comédie-Française un Omasis ou Joseph en Égypte, d’ailleurs sans succès. Dans des temps plus anciens, rappelons l’oratorio de Haendel (1745) et le Giuseppe riconosciuto de Métastase qui, de 1733 à 1748, fut mis trois fois en musique. Un bénédictin allemand avait aussi donné son Joseph. Mais celui de Méhul devait les surpasser tous[3].

Le hasard d’une conversation donna naissance au projet de cet ouvrage. Le librettiste Alexandre Duval causait avec Méhul : ils discutaient ensemble la valeur de la pièce de Baour-Lormian. Alexandre Duval prétendait que le sujet, « si intéressant dans la Bible, n’offrait que la reconnaissance des frères, et que tout ce que l’on pouvait se permettre, c’était de faire arriver Jacob en Égypte, et de le rendre témoin du pardon que Joseph accorde à ses frères ». Il blâmait Baour-Lormian d’avoir introduit dans son drame une intrigue amoureuse, à son goût tout à fait déplacée. Méhul approuvait ces réflexions si justes, mais n’en croyait pas moins le sujet de Joseph propre à faire la matière d’un opéra, et il engageait le poète à lui apporter en cette affaire sa précieuse collaboration. Duval y consentit, et, dans le besoin d’amener des « situations fortes et saisissantes », ne trouva « d’autre moyen d’y parvenir que de faire un réprouvé de Siméon et un aveugle de Jacob ». D’où certains contrastes et certaines méprises « dont l’invention rallia tous les suffrages des amis du librettiste ». En quinze jours, le poème était écrit. La musique ne demanda que deux mois de travail, au compositeur. Heureux temps où un chef-d’œuvre pouvait être improvisé aussi rapidement, chef-d’œuvre de simplicité certes, mais aussi de grandeur et d’émotion pénétrante !

La première représentation eut lieu le 17 février 1807 et s’acheva au milieu de l’enthousiasme général. Cependant, certaines maladresses du livret eurent vite fait de ralentir le succès initial, et après treize représentations Joseph quitta l’affiche. Repris en 1821, en 1826, en 1851, en 1862, la pièce rencontra toujours les mêmes difficultés à s’imposer. Les reprises ultérieures, de 1866 à 1882, réussirent mieux. En 1899, l’Opéra représenta Joseph avec le dialogue parlé remplacé par des récitatifs versifiés, par Armand Silvestre et mis en musique par Bourgault-Ducoudray. L’œuvre parut inopportunément alourdie, et ne se soutint pas dans cette nouvelle présentation[4]. Trois semaines plus tard, l’Opéra-Comique reprenait la version originale et l’a conservée à son répertoire, – au moins en principe, – car voici bien des années que nous ne la voyons plus paraître sur la scène. Faudra-t-il que nous rappelions l’admiration qu’avaient Weber et Richard Wagner pour notre Méhul et pour son Joseph et le souci que les Allemands ont toujours eu de maintenir au répertoire vivant de leurs théâtres un chef-d’œuvre incontestable ? Faudra-t-il que nous ayons toujours besoin de l’exemple de l’étranger pour honorer nos gloires nationales comme il convient ?

L’ouverture est d’une ligne simple et grande, presque nue.

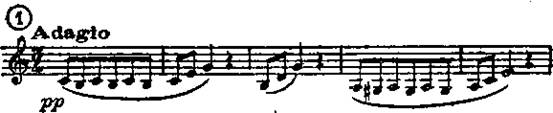

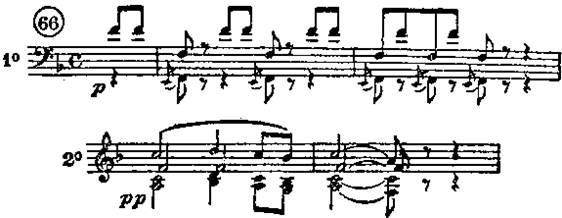

Elle se compose de trois parties : une sévère introduction, un chant choral, puis un Allegro passionné. Alors le rideau se lève sur le magnifique air de Joseph qui débute par un long récitatif : « Vainement, Pharaon, dans sa reconnaissance… », se continue par un délicieux Adagio d’une douceur nostalgique :

et se termine par un Allegro plein d’emportement : « Frères jaloux, troupe cruelle ! c’est vous dont la main criminelle, à son amour m’osa ravir », avec cet exquis mouvement d’affectueux pardon :

Déjà la fine sensibilité de Méhul se révèle. Elle s’affirme d’une autre manière, plus naïve, dans la fameuse Romance : « À peine au sortir de l’enfance. » Puis c’est la grande scène qui amène le final où tous les frères se rencontrent et qui donne lieu à un si bel ensemble.

L’« entr’acte » évoque l’idée d’une marche silencieuse à travers le désert. Le rideau se lève sur la scène vide et l’on entend, dans le lointain, la prière de Jacob « Dieu d’Israël » se perdant dans les espaces vides. Dans sa ligne si unie, ce chœur à l’unisson d’abord des voix de femmes, puis des voix d’hommes, enfin de toutes les voix réunies et harmonisées, donne l’impression de l’immensité, du calme, d’une Nature si propice à l’imagination du surnaturel et du mystérieux, en même temps que de l’union fervente des cœurs dans leurs croyances et de la force agissante qui résulte d’un tel lieu. Jamais effet si grandiose ne fut produit par des moyens si restreints. Nous atteignons là au sublime.

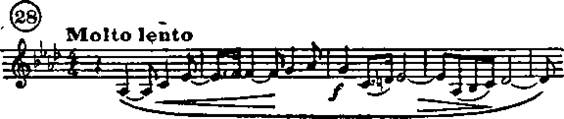

En contraste, la douce et tendre, la caressante Romance de Benjamin, puis un beau Trio entre Benjamin, Joseph et Jacob qui renferme la vibrante prière de Jacob :

avec l’éloquente insistance du vieillard à réclamer le bonheur pour ses enfants :

On reconnaît bien là ce langage si chaud et si parlant de la mélodie française dont la tradition se maintiendra, de Roland de Lassus et de Claude Le Jeune, par l’intermédiaire de Monsigny et de Grétry jusqu’à Gounod, Duparc et Bizet.

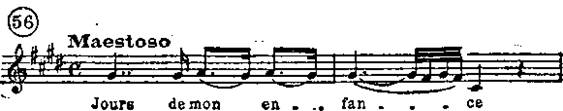

Le 3e acte s’ouvre par l’émouvant duo de Benjamin et de Jacob :

et il s’achève rapidement par une scène de réconciliation.

Dans la collection des opéras français, Joseph mérite une place de premier rang. Une œuvre de tendresse, de grandeur, de pureté qui, avec le Chant du départ, doit assurer la gloire immortelle de son auteur.

Méhul n’était âgé que de 53 ans, mais sa faible santé annonçait déjà qu’il ne vieillirait plus beaucoup.

De 1808 à 1810, il composa quatre symphonies dans la manière de Haydn avec une teinte plus douce, qui furent exécutées et fort applaudies aux concerts du Conservatoire.

Au théâtre, il fut moins heureux, et divers échecs lui furent assez amers. « Je suis meurtri, je suis écrasé, dégoûté, découragé, écrivait-il après l’un deux. Il faut du bonheur, le mien est usé. Je dois, je veux me retrancher dans mes goûts paisibles. Je veux vivre au milieu de mes fleurs, dans le silence de la retraite, loin du monde. » À Pantin, dans son « asile champêtre », il avait réuni une riche collection de tulipes.

Au début de 1817, les médecins conseillèrent à Méhul le séjour du Midi. Il se retire à Hyères. « Seul, au bout du monde », il ne se trouve pas bien. « Les jours où il arrive des voyageurs, le monsieur malade est oublié. » D’Hyères, il gagne Marseille, où l’on organise un festival en son honneur. Puis il revient à Pantin. Enfin, l’automne le ramène à Paris dans son logis de la rue Montholon, « occupé à tousser du matin au soir et souvent du soir au matin ». C’est là qu’il rendit le dernier soupir, le 18 octobre 1817, à 6 heures du matin.

Méhul tient de l’époque révolutionnaire quelque chose de sa simplicité et son cœur si sensible à toutes les émotions humaines, son cœur profondément affectueux. Il tient de Gluck quelque chose de son style, mais il l’a moins sévère, moins tendu, plus naïf. Par la couleur et par le sentiment, il prépare déjà le romantisme, et dans les premières œuvres de Franck nous trouvons un écho de celles de Méhul. Vincent d’Indy écrit à ce propos : « Les mélodies fraîches et ingénues [de Ruth] témoignent d’une évidente fréquentation avec les œuvres de Méhul. » Et, au sujet du duo de Ruth et de Booz, le même auteur parle « du dialogue très simple et assez apparenté avec les scènes entre Jacob et Benjamin du Joseph de Méhul ».

« J’aime la gloire avec fureur », écrivait Méhul en 1793. Qui aurait cru cette âme si tendre capable d’élans si furieux ? Le fait est que Méhul pouvait éprouver les plus fortes passions puisqu’il sut les exprimer si vivement. « Son âme, à la fois tendre et forte, a dit Arnault, était ouverte à toutes les passions et les combattait toutes, hors celle de la gloire. » Cessons d’oublier le grand homme qui fut l’auteur de Joseph et du Chant du départ et rendons-lui le tribut d’admiration qui lui est justement dû, et que nous négligeons un peu aujourd’hui de lui accorder, comme il l’a lui-même impérieusement réclamé.

*

Voici maintenant un musicien, qui ne vaut certes pas Méhul, mais qui mérite d’être appelé par Berlioz « un modèle sous tous les rapports », et par Beethoven (dans une lettre à L. Schlösser) « le meilleur compositeur de son temps ». Ce fut essentiellement le musicien officiel d’alors, un haut personnage très estimé de tous, chargé d’honneurs et des fonctions les plus délicates, solidement installé dans les situations les plus recherchées.

Né à Florence en 1760, il arrivait à Paris en 1788, au moment où l’opéra-bouffe ramené par Viotti s’y rétablissait sous le nom de Théâtre de Monsieur. Il écrivit pour la scène, pour l’Église, pour le concert, les œuvres les plus diverses dans un style très ferme qui réalisait une sorte de synthèse de l’art français et de l’art italien. Son art paraissait à ses contemporains un peu trop savant. On siffla son Anacréon (1803) : c’était, disait-on, de la « musique allemande ». On se plaignait « de n’avoir pas le temps de respirer et de jouir des airs ». Napoléon n’aimait pas Cherubini. Il préférait Paisiello et Zingarelli : « Vos accompagnements sont trop forts », disait-il à Cherubini. Napoléon avait une prédilection pour la musique italienne, la musique à l’italienne, avec ses légers flonflons « qui ne l’empêchent pas, disait Cherubini, de penser aux affaires de l’État ».

Les deux plus beaux succès de Cherubini au théâtre furent Lodoïska (1791) et le Porteur d’eau ou les Deux journées (1800).

En 1821, Cherubini devait être nommé, et pour de longues années, directeur du Conservatoire.

On considère, avec quelque étonnement, les éloges que les plus grands maîtres du temps, Haydn, Beethoven, Schumann (qui l’appelle « le magnifique »), Mendelssohn, Hans de Bülow, et plus tard, Hermann Kretzschmar, accordent à la musique de Cherubini. De la musique bien faite, c’est, à notre sens, tout ce qu’on en peut dire. De la musique de professeur de composition.

N’oublions pas que lorsque Beethoven écrivit à Cherubini pour lui demander son appui afin d’obtenir du roi de France une souscription à la Messe en ré, celui-ci ne répondit même pas. Voilà qui ne nous dispose pas à l’indulgence.

Combien je préfère à l’art appliqué de Cherubini, celui si libre de SPONTINI (1774-1851), de ce Spontini qui releva pour un moment le genre passé de mode de la tragédie musicale, de la tragédie gluckiste, en écrivant la Vestale (1807), œuvre très mélangée, au fond très italienne, dont le succès fut immense et qui renferme au moins une page mémorable, un air de soprano de toute beauté, que faisait valoir, il y a quelques années encore, la superbe voix de Mme Mary Mayrand !

Mais il ne va plus bientôt être question de tragédie musicale. Avec les Rossini, les Meyerbeer, les Halévy, les Auber, l’opéra historique allait lui succéder tandis qu’en Allemagne, Weber et Wagner préparaient l’avènement de l’opéra symphonique et romantique.

C’est bien la fin d’un genre, du genre de la tragédie musicale créée en Italie par les Florentins et Monteverdi, et réalisée sous sa forme la plus parfaite par le génie de Gluck.

*

Plus que l’opéra sérieux, que le « grand opéra », l’opéra-comique fut florissant sous la Révolution et sous l’Empire, et la tradition des Philidor, des Monsigny et des Grétry s’y continua glorieusement. Philidor mourut en 1795, mais Monsigny en 1817 seulement et Grétry en 1813. Ces deux derniers au moins purent donner à de plus jeunes leur vivant exemple. MARTINI faisait représenter, en 1800, Annette et Lubin. Martini, de son vrai nom Schwarzendorf, né à Freistadt, dans le Palatinat, l’auteur de la jolie romance Plaisir d’amour sur des paroles de Florian, restée populaire. DALAYRAC (1753-1809), donnait en 1799 Adolphe et Clara, en 1800, Maison à vendre.

Mais le plus fameux et le mieux doué de tous ces compositeurs de musique légère, c’est BOIELDIEU.

Il est né à Rouen, le 16 décembre 1775, et il devait y mourir le 8 octobre 1834. De son vivant, il posséda la gloire universelle. Il fut le rival de Rossini. Sa Dame blanche est un des gros succès du siècle.

Aujourd’hui, Boieldieu est bien oublié, ou du moins négligé. Dans mon enfance, autour de moi, je me le rappelle, on l’aimait encore. On le jouait au théâtre. Ma famille possédait toutes ses partitions qu’on feuilletait volontiers. Que de fois n’ai-je pas entendu fredonner les charmants airs du Nouveau Seigneur du Village, de la Fête au village voisin, de Ma Tante Aurore, des Voitures versées ! Et j’ai conservé une vive sympathie pour ces musiques un peu faciles, mais si mélodieuses, si spontanées, d’un attrait si ingénu, où tant de grâce s’allie à une sensibilité vraiment touchante. Il y a quelque chose du parfum de Mozart dans la mélodie de Boieldieu.

Vie heureuse, d’un bonheur rapide, aisé, trop tôt interrompu.

Tout enfant, Boieldieu fait partie de la maîtrise de la cathédrale. Il a pour maître le terrible M. Broche qui ne lui épargne pas les taloches. Maître dur, maître jovial aussi, ami de la bouteille et de la chanson. Un matin, nous conte Augé de Lassus, M. Broche s’oublie au cabaret du « Chaudron ». C’est jour de grande fête. Son orgue l’attend. Il n’arrive point. La cérémonie va commencer. Les souffleurs sont à leur poste. Toujours pas d’organiste. Le petit Boieldieu se risque, et, tout tremblant, pose ses mains sur le clavier. Il s’enhardit, suit l’office, improvise, et c’est un enchantement. Il a sauvé la partie. Son maître, survenant, l’embrasse à l’étouffer. Le bruit se répand dans la ville de son audace et de son triomphe : il a déjà une réputation.

Mais ce n’est pas à l’église et comme organiste qu’il compte faire sa carrière. Le Raoul Barbe-bleue de Sedaine et Grétry, au théâtre, l’a enthousiasmé. Lui aussi, il écrira pour la scène. Son père, indulgent, l’encourage, se fait son collaborateur : il lui fournit son premier livret. La Fille coupable, en 2 actes, représentée à Rouen le duodi de la 2e décade de brumaire an II, est acclamée. Et aussi, bientôt après, Rosalie et Mirza, signée encore une fois des deux noms du père et du fils.

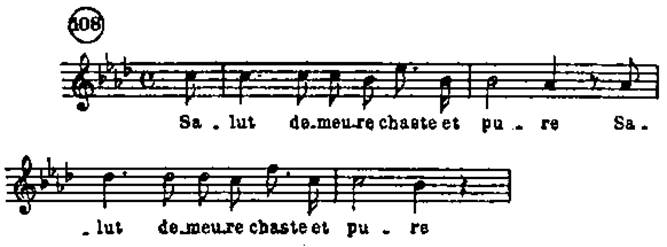

Boieldieu atteint sa vingtième année. Il souffre de vivre dans cette province où ses parents le retiennent. Il ne songe qu’à Paris. Un beau jour, il s’enfuit. Il se blottit dans une charrette qui prend la route de la capitale. Mais le charretier le laisse en chemin. La nuit le surprend dans les champs. Un berger lui donne asile dans sa cabane. Après bien des difficultés, Boieldieu arrive au bout du voyage avec, pour tout bagage, un rouleau de musique et dix-huit francs dans sa poche. Mais, en franchissant la « barrière », il s’écrie : « Je serai quelque chose dans cette ville-là ! »

Les premiers moments sont pénibles, on le devine. Boieldieu en vient à se désespérer, quand un vieux serviteur de la famille envoyé à sa poursuite le rejoint, lui apportant une recommandation pour Mollien. Le voilà bientôt lancé. Il fréquente les Érard. Il compose des romances qu’il chante lui-même dans les salons. Il se fait peu à peu connaître. Pour gagner quelque argent, il accorde des pianos et donne des concerts. Le 5 septembre 1795, un premier succès de théâtre, la Dot de Suzette, suivi de plusieurs autres. Et, en 1800 (Boieldieu a 25 ans), le Calife de Bagdad, dont 700 représentations consécutives n’épuisent pas la fortune inespérée.

On vient de fonder le Conservatoire. Boieldieu compte parmi ses premiers professeurs. Il ne sait pas grand’chose. Qu’enseigner à ses élèves ? Il leur apprend la composition en chantant devant eux ses mélodies. Il est presque aussi jeune qu’eux et leur communique sa fièvre musicale. Ne le croyez pas négligent. Il s’applique. Il est sévère pour les autres et aussi pour lui-même. Ses manuscrits sont remplis de ratures, de « collettes ».

Tout en écrivant la délicieuse Tante Aurore (le quatuor initial est une merveille de légèreté, d’esprit, de vivacité), il s’éprend d’une femme du monde, bonne musicienne, charmante, un peu légère. Liaison romanesque qui dura peu et d’où naquit une fille que Boieldieu reconnut.

Après quoi, il se laisse épouser par Mlle Malfleury, danseuse à l’Opéra. Il s’aperçoit vite qu’il a fait une sottise et, pour éviter le désagrément d’une vie en commun que le divorce ne pouvait alors interrompre, il s’enfuit à l’autre bout de l’Europe, en Russie.

Son séjour à Saint-Pétersbourg sera de huit années. Il charme la cour et la ville par son joli bavardage musical, si parisien, si français. Il ne se soucie guère d’écouter les chants du peuple russe, ni de s’en inspirer, – ces chants dont Mme Vigée-Lebrun, venue elle aussi dans l’empire des tsars, disait quelques années plus tard : « La musique du peuple reste au peuple et cependant cette musique est d’une originalité un peu barbare, mais les chants en sont mélancoliques et mélodieux. »

Pendant que Boieldieu faisait représenter là-bas ses Voitures versées (avec leur fameux duo « Au clair de la lune »), l’empereur veut qu’on monte la Vestale de Spontini. Boieldieu déchiffre la partition. « Je n’y comprends rien, déclare-t-il. Mon chat n’écrirait pas de la musique comme cela. » Il s’effrayait de peu. Cependant, il s’amusait à composer de la musique pour les chœurs d’Athalie. Il employait aussi ses loisirs, un peu longs à son gré, à dessiner et à peindre, non sans talent. Il s’ennuyait fort en Russie. Il en revint comblé de splendides cadeaux, dont le moins précieux ne fut pas la montre que portait Napoléon à Austerlitz et qui lui fut donnée par Caulaincourt, duc de Vicence, ambassadeur à Saint-Pétersbourg.

Quelle joie de rentrer à Paris ! Il y trouve établi un rival dangereux, Nicolo, l’auteur des Rendez-vous bourgeois. Mais Boieldieu est incapable d’un mouvement de jalousie. D’ailleurs, qu’a-t-il à craindre ? Son Jean de Paris (1812), avec Martin et Elleviou dans les deux rôles principaux, va aux nues. On applaudit à tout rompre l’air du Sénéchal que Martin chante avec infiniment de gravité comique et d’esprit. L’année suivante, c’est cet exquis petit chef-d’œuvre : le Nouveau Seigneur du Village. Nicolo réplique par Joconde (1814), dont la romance « Dans un délire extrême, on veut fuir ce qu’on aime… Mais on revient toujours à ses premières amours », est sur toutes les lèvres. Mais voici la Fête du village voisin, dont, plus près de nous, le grand chanteur Faure « soupirait », paraît-il, délicieusement la ravissante cavatine : « Simple, innocente et joliette », d’une grâce et d’une tendresse pénétrantes.

En 1817, Méhul vient de mourir : Boieldieu se présente à l’Institut et l’emporte sur Nicolo.

Un nouveau rival arrive, d’une singulière importance : Rossini, et son Barbier de Séville. Loin d’en concevoir de l’aigreur, Boieldieu apporte la partition à sa classe, la joue devant ses élèves, s’extasie, s’exclame : « Ah ! mes enfants, ce n’est pas à celui-ci qu’on reprochera de manquer de mélodie ! »

Ce n’en est pas moins l’invasion de la musique étrangère qui commence et qui va continuer bientôt par celle de Meyerbeer et qui submergera presque la musique française.

Maintenant, Boieldieu a cinquante ans et déjà sa carrière est sur le point de s’achever. Son œuvre la plus populaire, la Dame blanche, est représentée pour la première fois le 10 décembre 1825. Le sujet – sujet tout à fait romantique – l’occupait depuis des années. Mais il n’en avait tiré que des esquisses. Or, voilà que Pixérécourt, directeur de l’Opéra-Comique, réclame immédiatement une nouvelle pièce pour son théâtre. En vingt-neuf jours, la partition est écrite, apprise, répétée et représentée. Tous les élèves de Boieldieu mettent la main à l’ouvrage pour les besognes subalternes sous la direction du maître.

Rossini et Boieldieu habitaient le même hôtel, l’un au premier, l’autre au deuxième étage. Après la « première » de la Dame blanche, Rossini félicitait Boieldieu : « Cette scène de la vente est un chef-d’œuvre. Je ne l’aurais certainement pas mieux traitée. Nous autres, Italiens, nous n’aurions su que dire et répéter : Felicità ! Felicità ! » – « Vous avez fait mieux, Maître, répondit modestement Boieldieu. Ce n’est qu’à l’instant où je monte me coucher que je suis au-dessus de vous. »

Les Rouennais réclamaient à leur tour la Dame blanche. Ils l’eurent le 9 février 1826, conduite par l’auteur. Ovations sur ovations. Pour finir, l’orchestre, dans un sentiment touchant, attaque le motif du chœur de Grétry, repris par tous les spectateurs : « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? » La vieille cité de Rouen fêtait éperdument son enfant glorieux.

Mais ce n’est pas tout. L’orchestre au complet, violons, altos, violoncelles, contrebasses, flûtes, cors, clarinettes et bassons, vient sous les fenêtres de Boieldieu lui donner une aubade. Et cela n’en finit pas. Le tapage se prolonge fort avant dans la nuit. Un malencontreux commissaire de police intervient et verbalise. Le chef d’orchestre est, pour sa sérénade, condamné à 1 franc et 50 centimes d’amende, plus les frais.

Après la Dame blanche, plus rien, – plus rien qu’une pièce manquée, les Deux Nuits. Devenu veuf de sa danseuse, Boieldieu se remarie avec la sœur de la chanteuse Philis. Il est heureux, toujours. Il continue de professer au Conservatoire. Certains jours, en guise de leçon, il emmène sa classe se promener sur les boulevards, écouter quelque chansonnette ou s’amuser des pantomimes de Debureau. Ou bien toute la bande part pour Villeneuve-Saint-Georges, où Boieldieu possède une maison, et elle fait l’école buissonnière.

En 1832, une phtisie laryngée se déclare. Boieldieu ne compose plus du tout. Il n’a jamais pu composer qu’en chantant. Avec la voix, il perd l’inspiration.

Il s’éteint le 8 octobre 1834, dans sa propriété de Jouy.

On lui fait de pompeuses funérailles à la chapelle des Invalides.

La musique qui les accompagne est celle de Cherubini pour les obsèques de Louis XVIII. Le « petit Boiel » se trouvait un peu écrasé sous ce faste.

Le lieu de sa dernière demeure lui convient mieux : il repose dans un coin du Père-Lachaise, au milieu de ses confrères et de ses interprètes Bellini, Lesueur, Garat, Tamberlick, Hérold, Grétry, Panseron, Ponchard, Nicolo, Dugazon, Mme Gavaudan, tout le brillant théâtre musical de son temps.

Un des plus jolis musiciens que la France ait jamais produits, un de ceux dont les ouvrages approchent le plus de la perfection.

Est-elle de Boieldieu ou de Mozart, cette phrase au contour si pur, au charme si prenant ?

CHAPITRE IV

1828

LA MUETTE DE PORTICI

LES HUIT SCÈNES DE FAUST

L’année 1828 vit paraître deux œuvres remarquables, à des titres bien différents, la Muette de Portici d’Auber et les Huit scènes de Faust de Berlioz, deux œuvres qui, chacune dans son domaine, furent le commencement d’une suite très importante.

*

La Muette de Portici ouvre la voie à l’opéra historique.

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, l’opéra s’était développé sous la forme d’une tragédie mythologique de grand apparat. Mais on en avait épuisé la matière. D’innombrables sujets avaient été traités et plusieurs fois traités. Le public se lassait de ses perpétuels emprunts aux fables antiques. Et puis la Révolution, en consacrant le triomphe de la bourgeoisie, amenait au théâtre des auditeurs peut-être un peu moins familiers avec les aventures des dieux, des déesses et des demi-dieux, avec leurs amours, leurs rivalités, leurs combats et leurs incursions dans les affaires humaines. Il fallait du nouveau. Il fallait redescendre de l’Olympe sur la terre et traiter uniquement de ces affaires humaines, mais sans tomber dans un vulgaire réalisme. Les spectacles de l’Opéra avaient toujours été somptueux, donnant lieu à des décorations splendides, à de riches cortèges, à des défilés, à des danses. Il fallait conserver à ces spectacles tout leur luxe traditionnel. Les grands sujets historiques offraient ce double avantage de fournir une matière plus proche de nous et de donner cependant lieu à un déploiement de mise en scène aussi brillant que celui de l’opéra mythologique, quoique d’un genre différent.

Quelques essais avaient déjà été tentés dans ce nouvel ordre d’idées. Mais le premier ouvrage qui atteignit pleinement le but souhaité et donna toute satisfaction au public, ce fut la Muette de Portici d’Auber.

*

AUBER est né à Caen le 29 janvier 1782, simple incident de route d’un voyage d’agrément qu’effectuaient ses parents. Le lendemain, le nouveau-né était baptisé à l’église Saint-Julien et recevait les prénoms de Daniel-François-Esprit, – Esprit le bien nommé.

Auber appartenait à une famille aisée. Son père, officier des chasses royales, demeurait à Paris, faubourg Saint-Denis, dans les bâtiments des « petites Écuries du Roi ». Ce père transmit à son fils son goût pour l’équitation et sa passion pour la musique.

La Révolution fit perdre sa situation à ce Jean-Baptiste-Daniel Auber qui avait quatre enfants à élever : trois fils et une fille. L’officier des chasses royales se fit éditeur d’estampes et réussit fort bien dans ses affaires. Il eut un salon fréquenté par toutes sortes d’artistes et put assurer au jeune Daniel une brillante éducation. À seize ans, celui-ci jouait remarquablement du piano et du violon et il chantait. Le célèbre baryton Martin, ami de la maison, lui avait donné des conseils. Il avait écrit déjà quelques mélodies. En 1799, le « petit Auber », comme on disait, compose deux quatuors à cordes. Il publie, en 1800, une « première Sonata » pour piano en ut.

Cependant, son père voulait qu’il reprît un jour la maison d’estampes. Et, pour l’initier aux affaires, il l’envoya faire un voyage en Angleterre. Ce fut la seule absence un peu longue que, dans toute sa vie, Auber, parisien dans l’âme, s’accorda hors de la capitale de France. Il resta seize mois à Londres. Sans doute les habitudes du peuple britannique lui plaisaient particulièrement. Car il en acquit les qualités extérieures et intimes qui le distinguent, le cant, la respectability, le soin de cacher tout ce qu’il est inutile de montrer, la discipline du corps et de l’esprit qui fait proportionner exactement l’effort au but à atteindre. Auber devint un véritable gentleman et le resta tout le long de sa longue existence. Une pointe de galanterie et de malice, qui lui était personnelle, achevait de le caractériser.

Jusque-là, Auber n’écrivait de la musique que par distraction. Il en écrivait même pour ses amis et qui paraissait sous leur nom, notamment trois concertos de violoncelle signés Lamara, qui doivent être restitués à Auber.

Une société d’amateurs lui demanda un jour une pièce de théâtre et il composa un petit acte (1805), l’Erreur d’un moment, dont Charles Malherbe retrouva naguère le manuscrit.

En 1806, un concerto pour violon en ré, joué par Mazas dans un exercice des élèves du Conservatoire, lui vaut un succès flatteur.

Il entrait dans sa vingt-cinquième année et il composait toujours. Son père se décida à consulter un artiste sur la valeur de ses dons. Cherubini répondit : « Votre fils ne manque pas d’imagination ; mais il lui faudrait commencer par oublier tout ce qu’il sait, en supposant qu’il sache quelque chose. » Il s’offrait d’ailleurs à devenir le professeur du débutant. Pendant trois ans, assis l’un en face de l’autre à une même petite table, Auber et Cherubini travaillèrent ensemble le contrepoint et la fugue. Auprès d’un tel maître, Auber apprit tout ce qu’on pouvait alors savoir de l’art musical. Il lui dut aussi de précieuses relations, notamment celle du comte de Caraman, futur prince de Chimay, mari de la fameuse Mme Tallien, grand amateur d’art et grand mécène. Auber ne tarda pas à devenir l’enfant gâté de la maison et le pourvoyeur attitré de ses divertissements.

Le Séjour militaire, pièce en 1 acte de Bouilly, fut le début d’Auber au théâtre Feydeau (27 février 1813). Début encourageant. Et cependant, Auber reste six ans et demi sans aborder de nouveau la scène. À quelqu’un qui lui demandait ce qu’il avait fait durant ce long silence : « J’ai fait, répondit-il, des visites aux auteurs en crédit, et même à ceux qui ne l’étaient point, toujours mieux accueilli des premiers que des seconds. »

Le 18 septembre 1819 parut le Testament et les Billets doux. Puis vinrent la Bergère châtelaine, Emma ou la Promesse imprudente.

À ce moment arrive à Paris Rossini, dont le prestige exerce sur la jeunesse musicale une incroyable séduction. Auber est présenté au maître par Carafa dans une soirée au cours de laquelle l’auteur du Barbier chante lui-même la cavatine de Figaro : Largo al fattotum della cità. « Je n’oublierai jamais, contait plus tard Auber, l’effet produit par cette exécution foudroyante. Rossini avait une fort belle voix de baryton, et il chantait sa musique avec un esprit et une verve dont n’approchèrent, dans ce rôle, ni Pellegrini, ni Galli, ni Lablache. Quant à son art d’accompagner, il était merveilleux : Ce n’était point sur un clavier, mais sur un orchestre que semblaient galoper les mains vertigineuses du pianiste. Quand il eut fini, je regardai machinalement les touches d’ivoire, il me semblait les voir fumer ! En entrant chez moi, j’avais grande envie de jeter mes partitions au feu : « Cela les réchauffera peut-être », me disais-je avec découragement. Et puis, à quoi bon faire de la musique, quand on n’en sait pas faire comme Rossini ? »

L’exemple du Maître lui fut très utile. Il assouplit son style. Sans rien perdre du fruit de l’enseignement sévère de Cherubini, Auber acquit alors infiniment plus de souplesse, de liberté, de fantaisie.

Autre rencontre utile et qui porta indéfiniment ses fruits : celle de Scribe. Les deux hommes de théâtre se virent, se connurent, se jugèrent indispensables l’un à l’autre et de cette première impression résulte une collaboration de quarante années que seule la mort put interrompre.

Voici quelle était la méthode de travail des deux amis. On établissait de concert le plan de l’ouvrage. Auber cherchait alors ses principaux motifs et Scribe se chargeait enfin de trouver les paroles qui devaient le mieux s’y adapter. La poésie, on le voit, n’était ici que la très humble servante de la musique.

La raison sociale Auber-Scribe eut bien vite acquis la meilleure réputation sur le marché musico-littéraire et les deux associés firent fortune.

Auber a écrit quarante-huit pièces pour le théâtre. C’est un chiffre. Il n’est pas question de les analyser toutes, ni même de les énumérer.

Arrêtons-nous seulement à quelques titres et à quelques œuvres.

*

D’abord la Muette de Portici, opéra en 5 actes, paroles de Scribe et Germain Delavigne, représenté dans la salle de la rue Le Peletier, le 29 février 1828 avec A. Nourrit dans le rôle de Masaniello et Mme Damoreau-Cinti dans celui d’Elvire. Le premier grand succès de l’opéra historique. Le sujet est emprunté à l’histoire de la Révolution de Naples (1647) provoquée par un pêcheur. De 1828 à 1882, la Muette a donné lieu à 505 représentations. Richard Wagner en admirait la belle construction, l’abondance mélodique, les ensembles puissants et le mouvement général. Ce fut un des modèles dont il s’inspira quand il écrivit Rienzi. L’ouverture est longtemps restée célèbre, ainsi que la barcarolle du 2e acte : « Amis, la matinée est belle », le duo « Amour sacré de la patrie », la pièce du 3e acte, l’air du Sarranil au 4e acte ; et la Barcarolle du 5e. Musique souvent trop facile, mais d’une allure entraînante et qui ne manque pas son effet sur les foules. Sait-on que la Muette de Portici fut le point de départ de la Révolution qui, en 1830, fonda l’indépendance de la Belgique en la séparant de la Hollande ? Un soir, en effet, à Bruxelles, le duo : Amour sacré de la patrie obtint un succès d’enthousiasme particulièrement vibrant. Les spectateurs sortirent du théâtre frémissants d’une véritable fièvre patriotique : ils se rendirent aux bureaux du journal le National, puis au palais de justice pour manifester violemment leurs sentiments. Le feu était mis aux poudres. La Révolution éclata.

Dans le succès initial de la Muette, les excellents interprètes eurent leur part, surtout Adolphe Nourrit et Mme Damoreau-Cinti. Le nom de Nourrit est resté fameux dans l’histoire de l’Opéra. Ce fut un chanteur tout à fait extraordinaire dont j’ai eu le privilège d’entendre parler dans ma famille par un témoin de ses succès. Mon père n’était plus jeune quand ma mère me donna le jour. Il était violoniste et avait eu pour professeur au Conservatoire le célèbre Habeneck qui l’avait pris, encore adolescent, dans son orchestre de l’Opéra. Mon père faillit même épouser la fille d’Habeneck : c’était du moins le vœu du père et, je crois, de la fille. Mais la pauvre enfant était fort laide et mon père était fort bel homme. Grand, bien fait, élégant, une jolie barbe blonde. Tous les auditeurs des concerts réputés du lycée Louis-le-Grand qu’il dirigeait après 1870, gardaient le souvenir de sa belle prestance et de sa distinction. Bref, le mariage souhaité par les Habeneck ne se fit pas. Mais les relations restèrent cordiales entre la famille de mon père et celle de Mlle Habeneck.

À l’Opéra où il tenait une partie de violon, mon père eut souvent l’occasion d’entendre Nourrit.

Nourrit était né à Paris en 1802. Il avait étudié le chant avec Garcia. Il débutait à Paris en 1821 dans le rôle de Pylade de l’Iphigénie en Tauride de Gluck. Il créa Masaniello dans la Muette de Portici d’Auber, Robert dans Robert le diable de Meyerbeer, Raoul dans les Huguenots de Meyerbeer, Arnold dans Guillaume Tell de Rossini, Eléazar dans la Juive d’Halévy. En 1837, il quittait l’Opéra de Paris. Il se donna la mort à Naples après une représentation de la Norma (1839). La légende veut que ce soit de dépit d’avoir été supplanté à Paris par Duprez. Le fait est qu’avec Duprez commence une nouvelle école de chant. Jusque-là les ténors ne donnaient leurs notes élevées qu’en voix de tête. Duprez inaugura l’ut de poitrine et l’on perdit l’habitude de chanter en voix de tête. Il nous est difficile de nous figurer l’impression que pouvait produire le rôle d’Arnold dans Guillaume Tell par exemple, chanté de cette façon. Il nous semble que tous les effets de puissance dans l’aigu devaient être manqués. Mon père justement prétendait qu’il n’en était rien. Il disait que Nourrit avait un médium de baryton et que la voix de tête qui faisait suite à ce beau médium le continuait sans décevoir par un subit amincissement de volume. C’était une voix de tête considérablement renforcée et qui dominait les ensembles de façon surprenante. Et puis, quel artiste que ce Nourrit ! Infiniment plus fin interprète que Duprez ! d’ailleurs admirablement doué sous tous les rapports. Littérairement cultivé, c’est lui qui composa les paroles de l’air de la Juive : « Rachel, quand du Seigneur la grâce tutélaire. » – « Nourrit, conte Halévy, nous donna d’excellents conseils. Il y avait au 4e acte un Finale : il nous demanda de le remplacer par un air. Je fis la musique de l’air sur la situation donnée. Nourrit demanda à M. Scribe de faire lui-même les paroles dont la musique était prête. Il voulait choisir les syllabes les plus sonores et les plus favorables à sa voix. M. Scribe, généreux parce qu’il est riche, se prêta de bonne grâce au désir du chanteur, et Nourrit nous apporta, peu de jours après, les paroles de l’air : « Rachel, quand du Seigneur… » Mais quelle singulière façon de concevoir la composition d’un opéra. »

Nourrit était aussi bien capable d’écrire avec talent de la musique. Il est l’auteur de plusieurs ballets qui furent donnés par la Taglioni et par Fanny Elssler : la Sylphide, la Tempête, le Diable boiteux, l’Île des Pirates, etc.

Je crois bien que pour l’ensemble de ses dons et pour la façon dont il les avait cultivés, mon père admirait beaucoup plus Nourrit que Duprez…

Quoi qu’il en soit, son triomphe dans la Muette de Portici fut complet. Et ce fut en même temps la première grande victoire d’Auber sur une scène lyrique.

Parmi ses autres ouvrages, citons au moins Fra diavolo (1830), le Philtre (1831), le Domino noir (1837), les Diamants de la Couronne (1841), Haydée (1847), tous du genre léger dans lequel excella leur auteur et dont la réputation s’est conservée jusqu’à nos jours, les plus remarquables chefs-d’œuvre de l’opéra-comique après Boieldieu.

Sans en avoir l’air, Auber fut un grand travailleur. Sans en avoir l’air, car il se mêlait joyeusement à l’agitation de la vie mondaine, montait à cheval, assistait aux courses, faisait des visites, figurait dans les fêtes officielles, allait au théâtre ou en soirée, rentrait chez lui pour souper à l’heure où les autres dorment et l’on se demandait à quel moment de la journée, il trouvait le temps de s’asseoir devant sa table ou devant son piano. Son secret c’est qu’il n’avait pas de sommeil. Il se couchait tard et se levait tôt et il se rattrapait le jour ou le soir dans quelque fauteuil, s’endormant où il voulait et comme il voulait quelques instants qui lui valaient un long repos. Il donnait ses audiences le matin chez lui à 6 heures. Il avait trouvé ce moyen d’éloigner les fâcheux. Ne comptant point avec son sommeil, il ne respectait pas celui des autres. Il lui arrivait de réveiller au beau milieu de la nuit Mme Damoreau-Cinti pour lui faire déchiffrer un air qu’il venait de composer. Voilà, par parenthèse, qui contredit la thèse de Fétis selon lequel Auber « professait pour son art et sa production une profonde indifférence ». – « Il avouait, déclare Fétis, il avouait à ses amis qu’il n’aimait pas l’art auquel il doit tout et que la raison seule triomphe de ses dégoûts lorsqu’il écrit. » – Cette prétendue indifférence, c’était encore une façon d’écarter les curieux et les indiscrets. On lui prête cette boutade : « J’ai aimé la musique jusqu’à 30 ans, – une véritable passion de jeune homme ! je l’ai aimée tant qu’elle a été ma maîtresse, mais depuis qu’elle est devenue ma femme… » Et puis il résistait mal au plaisir de faire un mot d’esprit. On cite encore cette parole qu’il opposa à Wagner, venant l’interroger sur ses goûts et ses intentions en musique : « Je n’aime que les femmes, les chevaux, les boulevards et le bois de Boulogne ! » Simple façon d’arrêter cet enragé bavard qu’était Wagner et ses interminables dissertations. Weckerlin qui assista Auber dans ses derniers moments, recueillit sur ces lèvres ces mots : « Musique !… Ah ! la musique…, que deviendra-t-elle ! »

Auber n’assistait jamais à l’exécution publique de ses œuvres. La pièce une fois répétée généralement, il l’avait vue pour la dernière fois et ne remettait plus les pieds au théâtre, les soirs où on la donnait.

Un original.

Élégant, petit mais de taille bien prise, le visage rasé, de courts favoris, des yeux noirs profondément enfoncés sous l’arcade sourcilière, d’une mise correcte et même recherchée, il était fait pour plaire et il plaisait. Il parlait peu mais avait la répartie vive. Au Bois, il aimait faire quotidiennement sa promenade à cheval. Quand il vieillit, la voiture remplaça le cheval. Il emmenait alors volontiers des dames qu’il plaçait dans le fond de la calèche, se réservant le siège de devant. Le soir venu, il endossait l’habit et se rendait à l’Opéra surtout quand on y dansait un ballet, ou à la Comédie-Française ou dans quelque petit théâtre du Boulevard. Après le spectacle, il regagnait son petit hôtel de la rue Saint-Georges, souvent appuyé au bras de quelque amie fidèle. Deux domestiques, qui vieillirent avec lui l’attendaient et avaient préparé le souper traditionnel.

Il travaillait un peu partout, à la promenade, en soirée, au théâtre, au milieu d’une conversation, toutes les fois qu’il paraissait un peu distrait ou somnolent. C’est qu’un « motif » s’esquissait, se cherchait, s’essayait dans sa tête en attendant qu’il en vérifiât la qualité en le tapant sur une vieille épinette reléguée au deuxième étage de son hôtel. Dès six heures du matin, il écrivait. À midi, sa journée était finie, à l’heure où d’autres la commencent.

En 1829, Auber succédait à Gossec à l’Institut.

En 1839, il était nommé directeur des concerts de la Cour.

En 1842, il prenait la direction du Conservatoire de musique, en remplacement de Cherubini, démissionnaire.

En 1852, il était chargé de la direction de la Chapelle impériale.

À 89 ans, Auber avouait à des amis : « Il ne faut d’exagération en rien : j’ai trop vécu. » Et pourtant, on pouvait dire, avec le vicomte Henri Delaborde, sans trop forcer les choses que « sa vieillesse même n’était à bien des égards qu’une jeunesse exceptionnellement prolongée ou tout au moins une riante arrière-saison à laquelle les roses d’Anacréon ne manquaient pas plus que les grâces et la fertilité poétiques ». Il continuait de donner audience à 6 heures du matin, de venir au Conservatoire après déjeuner, de se rendre en voiture au bois de Boulogne l’après-midi et d’aller au théâtre le soir.

L’année 1870 lui fut affreusement pénible. « Le siège de Paris lui porta un véritable coup. » Au mois de mai 1871, il prit le lit et ne le quitta plus. Il mourut le 12 mai.

Un gentil musicien qui s’est élevé, au moins une fois, à la grandeur.

*

La Muette de Portici, l’opéra historique, voilà déjà, d’une certaine façon, du romantisme. Les romantiques ont toujours cherché dans l’histoire un prétexte à couleur locale. C’est aussi du romantisme que l’exaltation du sentiment, l’enthousiasme populaire qui règnent dans de tels ouvrages. Mais la forme reste encore toute proche de la forme classique.

La même année que la Muette paraît une manifestation autrement caractéristique d’un nouvel idéal : les Huit Scènes de Faust de Berlioz. Étudions-la.

*

Le grand ouvrage en trois volumes d’Adolphe Boschot qu’il a consacré à la vie et à l’œuvre de Berlioz et qui est lui-même un chef-d’œuvre de patience, de perspicacité, d’intuition historique et poétique, débute par une description du pays où est né le musicien. J’en détache quelques lignes :

« Ici, au pays de Berlioz, tout est net… Tout est précis, tout est écrit, en quelque sorte. Cette infinité de détails juxtaposés, étalés, calligraphiés sur le coteau comme dans le paysage d’un primitif flamand, a vraiment quelque chose de narratif… D’ordonnance, d’eurythmie, de musique de lignes, il n’y en a pas. C’est un immense panorama où toutes les touches sont jolies. »

Décrire ainsi le pays de Berlioz, c’est déjà définir par avance sa musique. C’est déjà indiquer qu’un certain caractère du romantisme lui manquera : le vague, l’indécis, le mystère. Musique au dessin morcelé mais très arrêté. Les nuages enveloppants de Wagner, ou même ceux plus légers et plus transparents de Debussy lui feront défaut.

Mais elle a l’éclat des couleurs, la fureur des passions déchaînées, tous les traits brillants, étincelants, les éclairs d’une invention orageuse. Elle se moque de la ligne et du style, juxtapose dans un désordre inspiré les touches les plus vives. Le plus étonnant, c’est que de cette multiplicité d’impressions diverses se dégage paradoxalement le sentiment profond d’une certaine unité d’ailleurs indéfinissable.

*

Louis-Hector Berlioz est né, à la Côte Saint-André, dans l’Isère, le 11 décembre 1803. Comme il arrive parfois aux plus beaux génies musicaux, la musique n’est pas chez lui, un héritage familial. Ses parents ne sont pas musiciens. Autour de lui, en dehors des siens, pas de musique non plus. Dans la Côte Saint-André, pas un seul piano. Et cependant à 12 ans, Berlioz composait déjà des romances et des quintettes dont il utilisera les thèmes dans l’ouverture des Francs-Juges et dans la Symphonie fantastique. Sa famille s’oppose à sa vocation de musicien. On veut qu’il soit médecin et, à cet effet, il vient à Paris pour faire ses études. Mais il va au théâtre, il s’enthousiasme pour Gluck. La musique est la plus forte. Il entre en relations avec le compositeur Lesueur, se fait recevoir élève au Conservatoire, écrit les Francs-Juges (1827) et en 1828, les Huit Scènes de Faust, qui deviendront les pages les plus caractéristiques de la Damnation.

Berlioz avait déjà publié ses Romances. Mais les Huit Scènes de Faust portent l’indication op. 1.

Le 3 mars 1829, il écrivait au vicomte Sosthène de la Rochefoucault, surintendant des Beaux-Arts :

« Monsieur le Vicomte,

« Je publie en ce moment la partition des Huit Scènes de Faust de Gœthe, dont j’ai composé la musique : c’est le premier ouvrage que je livre à l’impression (voir plus haut). Veuillez, Monsieur le Vicomte, me faire l’honneur d’en accepter la dédicace.

« Je vous dois beaucoup et je serai bien heureux si vous daignez, etc.

« J’ai l’honneur, etc.

Hector Berlioz. »

Rue Richelieu, n° 96.

En réalité, si ces Huit Scènes sont dédiées au vicomte de la Rochefoucauld, elles ont été écrites (Berlioz en confie le secret à son ami Ferrand), F. H. S., c’est-à-dire for Harriett Smithson. Pour Harriett Smithson, pour cette actrice anglaise qui joue la Juliette de Shakespeare, et dont il s’est épris si ardemment d’une ardeur véritablement « volcanique ». Pour cette Harriett Smithson qui lui inspirera bientôt la Symphonie fantastique (1830).

Les Huit Scènes se présentent sous l’aspect d’une grande partition pour soli, chœur et orchestre. Elles comprennent : 1° Le Chant de la Fête de Pâques, introduit par une citation de Gœthe : « Voici, une liqueur que je dois boire pieusement ; je l’ai préparée, je l’ai choisie ; elle sera ma boisson dernière… – Christ vient de ressusciter. » Chœur d’anges. Un « chœur de disciples » lui répond. – Un détail qui montre quelle importance Berlioz donne tout de suite à l’instrumentation : nous lisons ce nota bene : « En France, on se sert des contrebasses à trois cordes. J’ai écrit ce fa grave néanmoins, parce qu’il est probable qu’on en viendra enfin à mettre en usage les contrebasses à quatre cordes comme on l’a fait depuis longtemps dans plusieurs villes d’Allemagne. »

Viennent ensuite : 2° Les Paysans sous les Tilleuls, précédés de cette citation : « Monsieur le Docteur, ils hurlent comme des possédés, et ils appellent cela de la joie et de la danse. » 3° Le Concert des Sylphes ; 4° La Chanson du rat, sous le titre d’Écot du joyeux compagnon ; 5° La Chanson de la Puce ; 6° Le Roi de Thulé ; 7° La Romance de Marguerite ; 8° La Sérénade de Méphistophélès, accompagnée d’une seule guitare.

« Pour le clairvoyant, pour le volcanique Hector, dit Adolphe Boschot, ces Huit Scènes, que ne contiennent-elles pas ? Lui, l’auteur, il y voit tout son Faust : il y revit toutes ses émotions à propos de Shakespeare, de Thomas Moore, de Walter Scott et d’Ophélia. Il retrouve quelque chose de ses rêves et de ses souffrances, de ses tempêtes amoureuses, jusque dans les épigraphes en sautoir qui bigarrent fantasquement le haut des pages. Cette musique, sa musique, comme elle doit être évocatrice pour lui-même ! « Je me consacre au tumulte, aux jouissances les plus douloureuses, à l’amour qui sent la haine, à la paix qui sent le désespoir !… » Est-ce là une épigraphe pour se mettre à la mode du jour, ou plutôt n’est-ce pas un aveu, un aveu sincère ? »

Dans ces Huit Scènes ne cherchons pas surtout Faust, ni Gœthe, cherchons surtout Berlioz. Nous l’y trouverons tout entier avec ses enthousiasmes, ses révoltes, ses délires d’amour, ses fureurs et ses désespoirs, tout cela de tête, d’imagination, de nerfs plus que de cœur, – au moins dans la plupart des cas.

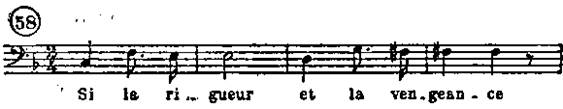

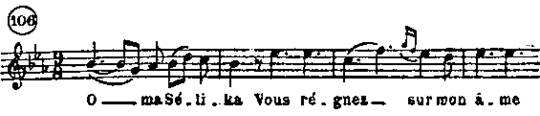

Prenons pour exemple, la fameuse Chanson du roi de Thulé, un des chefs-d’œuvre de la partition. Elle est gothique à souhait. Elle ne nous émeut pas, mais nous donne une impression saisissante de couleur moyenâgeuse. Et par quel procédé ? Berlioz aurait pu user ici des vieux modes. Il n’en fait rien. Tout au contraire, il emploie un moyen fort moderne : le chromatisme. Le thème débute en effet ainsi :

Le si bécarre et le ré bémol nous feraient penser à une gamme ainsi construite :

où deux demi-tons se trouvent placés côte à côte. Cette gamme n’appartient pas au moyen âge. Mais elle est fort étrange et cela suffit à nous transporter dans un lointain imaginaire de temps et de pays indéterminés.

Il y a deux façons d’évoquer le passé : en copiant l’histoire ou en créant la légende. Il y a certainement plus de puissance dans le second procédé, et il est aussi plus personnel. C’est celui que préfère Berlioz.

Très habilement encore, Berlioz coupe la phrase de courts repos entre ses membres, imitant l’habitude des gens du peuple quand ils chantent de prendre librement leur respiration sans souci d’une rigoureuse mesure, toutes les fois qu’un arrêt relatif se produit dans le mouvement de la mélodie.

Enfin, tandis que les trois premiers membres de la phrase sont régulièrement formés de quatre mesures, les derniers se composent de l’assemblage imprévu de deux groupes de trois mesures, rompant ainsi la carrure et allongeant la période comme pour mieux attester la libre spontanéité de l’inspiration populaire.

Voilà du romantisme à la Berlioz, d’excellente venue.

Quel contraste avec la Romance de Marguerite, celle-ci sans aucun effet de couleur, toute en sentiment, si profondément émue et si émouvante !