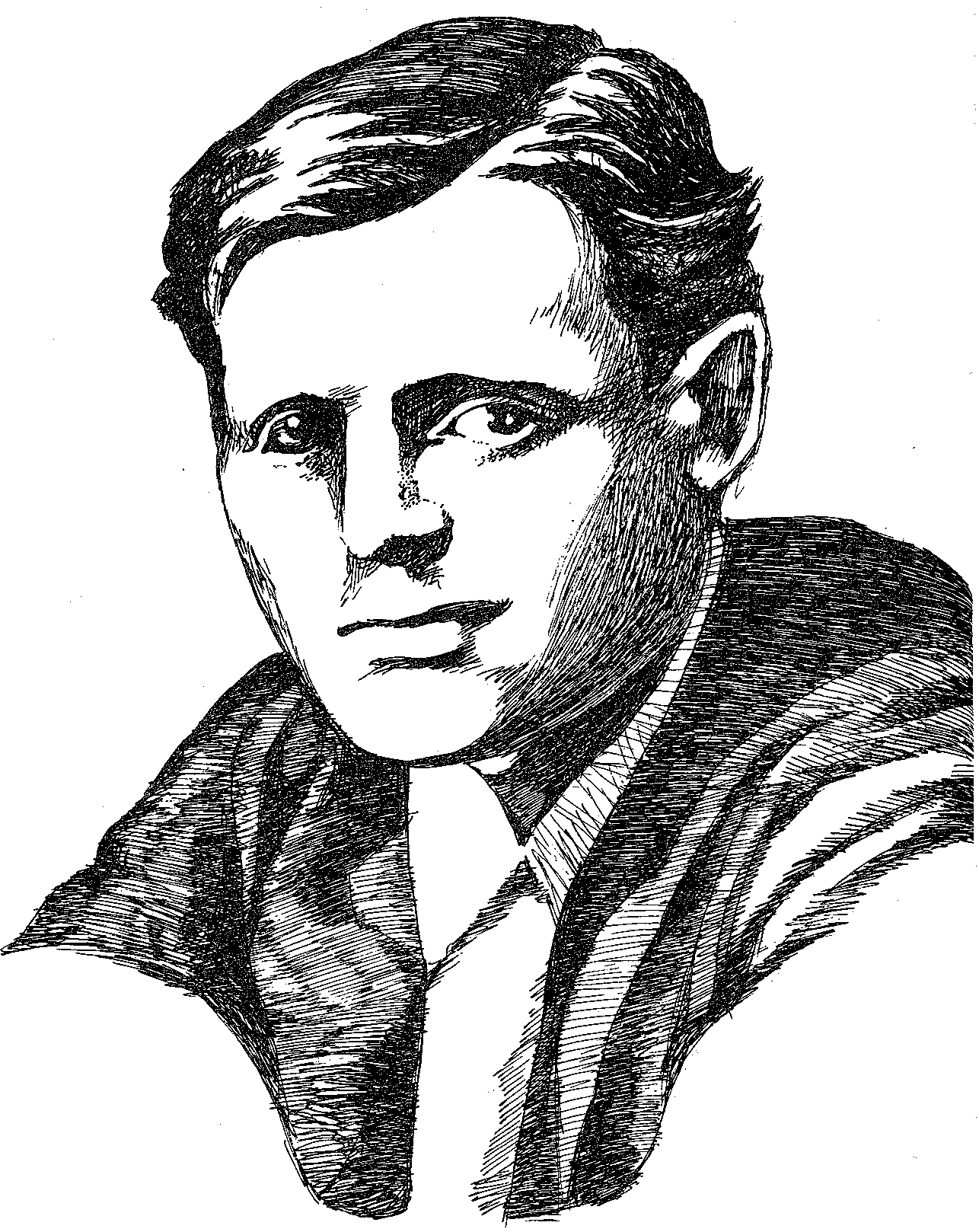

Jack London

MARTIN EDEN

(1909)

Traduction de Claude Cendrée

Table des matières

À propos de cette édition électronique

1

Arthur ouvrit la porte avec son passe-partout et entra, suivi d’un jeune homme qui se découvrit d’un geste gauche. Il portait de grossiers vêtements de marin qui détonnaient singulièrement dans ce hall grandiose. Sa casquette l’embarrassant beaucoup, il allait la glisser dans sa poche, quand Arthur la lui enleva des mains. Ce geste fut si naturel, que le jeune homme intimidé en apprécia l’intention. « Il comprend !… se dit-il, il va m’aider à m’en tirer ! »

Il marchait sur les talons de l’autre, en roulant des épaules et ses jambes s’arc-boutaient malgré lui sur le parquet, comme pour résister à un roulis imaginaire. Les grands appartements semblaient trop étroits pour sa démarche et il mourait de peur que ses larges épaules n’entrent en collision avec l’encadrement des portes ou avec les bibelots des étagères. Il s’écartait brusquement d’un objet pour en fuir un autre et s’exagérait les périls qui en réalité n’existaient que dans son imagination. Entre le piano à queue et la grande table centrale sur laquelle d’innombrables livres s’empilaient, une demi-douzaine de personnes auraient pu marcher de front ; cependant, il ne s’y risqua qu’avec angoisse. Il ne savait que faire de ses mains, ni de ses bras qui pendaient lourdement à ses côtés et, quand son esprit terrifié lui suggéra la possibilité de frôler du coude les livres de la table, il fit un brusque écart qui faillit lui faire renverser le tabouret du piano. L’allure aisée d’Arthur le frappa et, pour la première fois, il se rendit compte que la sienne différait de celle des autres hommes. Une petite honte le mordit au cœur – il s’arrêta pour éponger son front où la sueur perlait.

– Un instant, Arthur, mon vieux ! dit-il, en essayant de masquer son angoisse. Vrai ! c’est trop à la fois pour moi !… Donnez-moi le temps de me remettre. Vous savez que je ne voulais pas venir… et je suppose que votre famille ne mourait pas d’envie de me voir !…

– Ça va bien ! répondit Arthur d’une voix rassurante. N’ayez pas peur : nous sommes de braves gens tout simples… Tiens ! une lettre pour moi.

Arthur vint à la table, déchira l’enveloppe et se mit à lire, donnant ainsi à l’étranger le temps de se ressaisir. Et l’étranger comprit et lui en sut gré. Cette compréhensive sympathie le mit à l’aise. Il épongea de nouveau son front moite et lança de furtifs regards autour de lui ; son visage avait repris son calme, mais ses yeux avaient l’expression des animaux sauvages pris au piège. Il était environné de mystère, plein d’appréhension de l’inconnu, sans savoir ce qu’il devait faire ; conscient de sa gaucherie, il craignait que tout en lui ne soit également déplaisant. Il était sensitif à l’excès, toujours sur ses gardes, et les coups d’œil amusés que l’autre lui lançait furtivement par-dessus la lettre, le piquaient comme autant de coups d’épingles ; mais il ne bronchait pas, car, parmi les choses qu’il avait apprises, il y avait la discipline de soi. Puis, ces coups d’épingles atteignirent son orgueil : tout en maudissant l’idée qu’il avait eue de venir, il résolut de supporter l’épreuve, coûte que coûte. Les traits de son visage durcirent et dans ses yeux s’alluma une lueur combative. Il regarda autour de lui plus librement, observant tout avec acuité et chaque détail du bel intérieur se grava dans son esprit. Rien n’échappa au champ visuel de ses yeux largement ouverts ; devant tant de beauté, leur éclat combatif s’éteignit et fut remplacé par une chaude lueur : car il était sensible à la beauté.

Un tableau accrocha son regard et le retint. Il représentait un rocher assailli par une mer en furie, des nuages de tempête couvraient le ciel bas ; par-delà la barre, toute mâture serrée et donnant tellement de la bande que chaque détail du pont apparaissait – un schooner se détachait sur un coucher de soleil dramatique. C’était une belle chose et elle l’attira irrésistiblement. Il oublia sa démarche maladroite, s’approcha davantage du tableau… et toute beauté disparut de la toile. Ahuri, il observa ce qui lui semblait à présent un barbouillage quelconque, puis recula. Et la magique splendeur reparut. « C’est un trompe-l’œil », se dit-il – et il n’y pensa plus. Pourtant, il ressentit un peu d’indignation ; en effet, comment tant de beauté pouvait-elle être sacrifiée à un trompe-l’œil ? Il n’y connaissait pas grand-chose en peinture. Son éducation artistique s’était faite sur des chromos ou des lithographies, dont les contours – nets et définis – étaient les mêmes vus de près ou de loin.

Il est vrai qu’il avait vu des peintures à l’huile à la devanture des boutiques, mais les glaces l’avaient empêché d’approcher d’assez près.

Il lança un regard vers son ami qui lisait toujours sa lettre et vit les livres sur la table. Dans ses yeux s’alluma une convoitise ardente, semblable à celle d’un homme mourant de faim, à la vue d’un morceau de pain. Une enjambée l’amena à la table, où il se mit à manipuler les livres. D’un regard caressant, il passa en revue les titres et les noms des auteurs. Par-ci par-là il lut certains passages et soudain reconnut un livre qu’il avait lu autrefois. Puis, il tomba sur un volume de Swinburne qu’il se mit à lire attentivement, sans plus penser à l’endroit où il se trouvait. Son visage rayonnait. À deux reprises il retourna le volume pour voir le nom de l’auteur… « Swinburne ». Il n’oublierait pas ce nom-là. Cet homme savait voir : quel sentiment de la couleur ! Quelle lumière !… Mais qui était ce Swinburne ? Était-il mort depuis des siècles, comme tant de poètes ? ou bien vivait-il, écrivait-il encore ?… Il retourna au titre : oui, il avait écrit d’autres livres. Eh bien ! dès le lendemain matin, à la bibliothèque gratuite, il tâcherait de mettre la main sur un ouvrage de ce type-là. Puis il se replongea dans le texte et s’y oublia, si bien qu’il ne remarqua pas qu’une jeune femme était entrée. Il ne le sut qu’en entendant la voix d’Arthur qui disait :

– Ruth, voilà M. Eden.

Son doigt marquait encore la page du livre refermé et, avant même de se retourner, il tressaillit – moins peut-être à l’apparition de la jeune fille, qu’aux paroles prononcées par son frère. Ce corps d’athlète cachait une sensibilité extraordinairement développée. Au moindre choc, ses pensées, ses sympathies, ses émotions s’élançaient, bondissantes comme des flammes vives. Étonnamment réceptif, il avait son imagination toujours en éveil qui travaillait sans cesse à établir les rapports entre les causes et les effets. « M. Eden » – ces mots l’avaient frappé – lui que toute sa vie on avait appelé « Eden » ou « Martin Eden », ou « Martin » tout court. « Monsieur » !… quelle chose incongrue ! – Dans son cerveau changé en une vaste chambre noire, défilèrent d’innombrables tableaux de sa vie – chambres de chauffe et gaillards d’avant, campements et rivages, prisons et tavernes, hôpitaux et ruelles sordides – dont l’association se faisait lorsqu’il songeait à la façon dont son nom avait été prononcé dans ces divers endroits.

Puis, il se retourna et vit la jeune fille ; les fantasmagories de son cerveau disparurent. C’était une créature éthérée, pâle, auréolée de cheveux d’or, aux grands yeux bleus immatériels. Il ne vit pas comment elle était vêtue : il vit seulement que sa robe était aussi merveilleuse qu’elle. Et il la compara à une fleur d’or pâle sur une tige fragile. Non ! c’était un esprit, une divinité, une idole !… Une aussi sublime beauté n’appartenait pas à la terre. Ou bien les livres avaient raison et il y en avait beaucoup comme elle, dans les sphères supérieures de la vie. Swinburne aurait pu la chanter. Peut-être pensait-il à un être semblable quand il écrivit son Yseult. Une surabondance de visions, de sentiments, de pensées l’assaillit à la fois. Il la vit tendre le bras et elle le regarda droit dans les yeux en lui donnant une franche poignée de main, comme un homme. Les femmes qu’il avait connues ne donnaient pas la main ainsi : par le fait la plupart ne la donnaient pas du tout. Un flot de souvenirs l’envahit – mais il les chassa au loin et la regarda. Jamais il n’avait vu de femme semblable ! Quand il songeait à toutes celles qu’il avait connues !… Pendant une seconde qui lui parut éternelle, il se figura être transporté au milieu d’une galerie de portraits. Au centre trônait l’image de Ruth, et toutes devaient subir l’épreuve de la comparaison. Il vit les chlorotiques visages des ouvrières d’usines et les filles niaises et bruyantes de South Market, les gardiennes de bétail des « ranches » et les femmes basanées du vieux Mexico qui fumaient leur éternelle cigarette. Les Japonaises les remplacèrent – de vraies poupées trottinant sur leurs socques de bois ; puis les Eurasiennes, aux traits délicats et dégénérés ; et les filles des mers du Sud couronnées de fleurs aux beaux corps bruns.

Puis tout cela fut effacé par un fourmillement de cauchemar grotesque et terrible – et ce furent les abjectes créatures du trottoir de Whitechapel, traînant leurs savates, les mégères bouffies de gin des mauvais lieux et la foule diabolique de ces harpies à la parole ordurière, qui jouent le rôle de femelles auprès des matelots – proies faciles – et qui sont la raclure des ports et la lie de la plus basse humanité.

– Vous ne voulez pas vous asseoir, monsieur Eden ? dit la jeune fille. Je désirais vous voir depuis qu’Arthur nous a tant parlé de vous. Comme vous avez été courageux !

Il fit un geste de dénégation et murmura qu’il n’avait rien fait du tout et que n’importe qui aurait agi de même. Elle remarqua que ses deux mains étaient couvertes d’abrasions non guéries encore, qu’une cicatrice barrait sa joue ; une autre sur le front, se perdait dans les cheveux, une troisième disparaissait à demi sous le col empesé. Elle réprima un sourire à la vue de la raie rouge produite par le frottement du col contre le cou bronzé : évidemment, il n’avait pas l’habitude de porter des cols durs. Son œil féminin enregistra également les vêtements bon marché, mal coupés, les faux plis du veston et ceux des manches, qui cachaient mal les biceps saillants.

Tout en protestant qu’il n’avait rien fait du tout, il obéissait à son invitation et se dirigea gauchement vers une chaise en face d’elle. Avec quelle aisance elle s’asseyait !… Ce lui était une impression nouvelle. De toute son existence, il ne s’était jamais demandé s’il était désinvolte ou gauche.

Il s’assit soigneusement sur le bord de sa chaise, très embarrassé de ses mains. Partout où il les mettait, elles étaient gênantes. Arthur quitta la pièce et Martin Eden le suivit d’un regard d’envie. Il se sentait perdu, tout seul, dans ce salon, avec cette femme-esprit. Il n’y avait, hélas ! pas le moindre barman à qui demander des boissons, pas de petit groom à envoyer au coin de la rue acheter une bouteille de bière, afin d’établir d’emblée un courant de sympathie.

– Quelle cicatrice vous avez au cou, monsieur Eden ! dit la jeune fille. Comment ça vous est-il arrivé ? Dans une aventure, j’en suis sûre !

– Un Mexicain, avec son couteau, mademoiselle ! répondit-il. (Il passa sa langue sur ses lèvres sèches et toussa pour s’éclaircir la voix.) Dans une bagarre. Quand je lui ai enlevé son couteau, il a essayé de m’arracher le nez avec ses dents.

C’était mal dit. Mais devant ses yeux passa la vision somptueuse de cette chaude nuit étoilée, à Salina Cruz : la longue plage blanche, les lumières des steamers chargés de sucre, amarrés au port, les voix des matelots ivres dans le lointain, la bousculade des « stevadores », la lueur féline des yeux des Mexicains, et soudain, la morsure de l’acier à son cou, le ruissellement du sang, la foule et les cris. Les deux corps – le sien et celui du Mexicain – enlacés, roulant dans le sable qui volait et – venant d’on ne savait où – le mélodieux tintement d’une guitare. Tel était le tableau – et il vibra en évoquant ce souvenir. L’artiste qui avait peint le schooner, là-bas sur le mur, saurait-il aussi peindre ça ?… Il pensa que la plage blanche, les étoiles, les lumières des steamers seraient superbes et aussi, sur le sable, le groupe sombre entourant les combattants. Le couteau également ferait bien, il brillerait dans un éclair, sous la lumière des étoiles ! Mais de tout cela, rien ne transparut dans ses paroles.

– Il a essayé de m’arracher le nez avec ses dents, conclut-il.

– Oh ! fit la jeune fille d’une voix faible. (Il remarqua la contraction de ses traits délicats.)

Lui-même ressentit un choc ; une rougeur d’embarras envahit ses joues hâlées, son visage brûla comme s’il avait été exposé à la fournaise de la chaufferie. Évidemment, des rixes au couteau n’étaient pas des sujets de conversation pour une dame ; c’était trop sordide.

Dans ce monde-là, les gens dont parlent les livres n’abordent pas de sujets semblables – peut-être même les ignorent-ils.

La conversation qu’ils s’efforçaient de faire démarrer, subit un petit arrêt. Puis elle le questionna sur la cicatrice de sa joue. Il se rendit compte qu’elle faisait un effort pour se mettre à son niveau. « Je veux me mettre au sien ! » décida-t-il en pensée.

– Ce n’est qu’un accident, dit-il en désignant sa joue. Une nuit, par grosse mer, le bout-dehors du grand mât a été arraché et aussi le palan. Le bout-dehors était en fil d’acier et il se tortillait en l’air comme un serpent. Tous les hommes de garde tâchaient de l’attraper. Alors, je me suis jeté dessus et je me suis esquinté.

– Oh ! dit-elle – cette fois avec un accent de compréhension, mais, dans le fond, son explication était de l’hébreu pour elle et elle se demandait ce que pouvait être un « bout-dehors ».

– Ce poète, Swinburne, reprit-il, suivant son idée, il y a longtemps qu’il est mort ?

– Non, je ne l’ai pas entendu dire ! (Elle le regarda avec curiosité.) Où avez-vous fait sa connaissance ?

– Moi ?… je ne sais même pas comment il est fait. Mais avant que vous n’entriez, je venais de lire quelques vers de lui, dans ce livre, là, sur la table. Vous aimez la poésie ?

Alors, elle se mit à parler, avec vivacité et naturel, sur le sujet qu’il avait lancé. Il se sentit mieux et s’enfonça un peu plus dans son siège auquel il s’agrippait des deux mains, de peur qu’il ne se dérobe sous lui. Enfin, il était parvenu à la faire parler et, pendant qu’elle bavardait, il tâchait de la suivre ; il s’émerveillait de toute la science emmagasinée dans cette jolie tête et s’imprégnait de la pâle beauté de son visage. Il arrivait à la suivre mais était gêné par les locutions inconnues qu’elle employait, par ses critiques et par le processus de sa pensée – toutes choses qui lui étaient étrangères, mais qui cependant stimulaient son esprit et le faisaient vibrer. « C’est ça, la vie intellectuelle ! se disait-il, la beauté intense et merveilleuse ! » Il s’oublia et la dévora des yeux. Vivre pour une femme pareille !… pour la gagner, pour la conquérir – et… mourir pour elle. Les livres avaient raison : de telles femmes existaient – elle en était une. Elle donnait des ailes à son imagination et de grandes toiles lumineuses se déployaient devant lui, tissées de vagues et gigantesques silhouettes d’amour, de poésie et de gestes héroïques accomplis pour une femme – pour une femme pâle comme une fleur d’or. Et, à travers la vision miroitante, palpitante – comme à travers un mirage féerique – il regardait avidement la femme réelle, assise auprès de lui qui parlait de littérature et d’art. Il la regardait fiévreusement, sans se rendre compte de la fixité de son regard et du fait que toute la masculinité de sa nature luisait dans ses yeux. Mais elle, qui savait peu de choses des hommes, sentait la brûlure de ce regard. Jamais aucun homme ne l’avait dévisagée de cette manière – et cela la troubla. Gênée, elle s’interrompit au milieu d’une phrase, le fil de ses idées était coupé net. Il l’effrayait et en même temps, elle trouvait agréable d’être regardée ainsi. Son éducation l’avertissait d’un danger et d’une tentation mauvaise, subtile, mystérieuse. D’autre part, parcourant tout son être, son instinct l’induisait à rejeter l’esprit de caste et à séduire cet habitant d’un autre monde, ce rude jeune homme aux mains abîmées, au cou marqué à vif par le frottement inaccoutumé d’un faux col et qui, trop évidemment, était souillé, dégradé par une pénible existence. Elle était pure et son sens de la propreté morale se révoltait – mais elle était femme et elle commençait à apprendre les paradoxes de la femme.

– Comme je vous le disais… Mais que vous disais-je donc ? (Elle s’arrêta court et rit de son étourderie.)

– Vous disiez que cet homme – Swinburne – n’a pas été un grand poète, parce que… et vous n’êtes pas allée plus loin, mademoiselle, dit-il avec empressement. (Il se sentit tout à coup une sorte de faim et de délicieux petits frissons montaient et descendaient le long de son épine dorsale en écoutant le son de son rire.)

« Comme en argent ! se dit-il. – Comme un carillon de sonnettes d’argent. »

Et à l’instant – et pour un instant seulement – il se sentit transporté dans un pays lointain, où, sous des cerisiers en fleur, il fumait une cigarette, en écoutant les clochettes d’une pagode pointue appelant à la prière les fidèles aux sandales de raphia.

– Oui, merci, dit-elle. Swinburne nous déçoit, en somme, parce que, mon Dieu… il manque de délicatesse. Beaucoup de ses poèmes ne devraient même pas être lus. Un vraiment grand poète n’écrit pas une ligne qui ne soit pleine de vérité et ne s’adresse à tout ce qui est noble et pur en vous. On ne devrait pouvoir supprimer aucune ligne d’un grand poète sans occasionner une irréparable perte pour le patrimoine commun !

– Ça m’a paru beau, dit-il, en hésitant, le peu que j’en ai lu. Je ne me doutais pas que c’était un… individu aussi peu recommandable. Je suppose que ça ressort mieux dans ses autres livres.

– Dans le volume que vous lisiez, il y a bien des choses qui auraient pu être évitées, dit-elle d’une voix nette, dogmatique.

– Je dois les avoir manquées, affirma-t-il. Ce que j’ai lu était épatant. C’était lumineux, brillant et ça m’a traversé, ça m’a chauffé comme le soleil et éclairé comme un projecteur. Voilà l’effet que ça m’a fait… Mais il se peut bien que je ne connaisse pas grand-chose à la poésie, mademoiselle.

Il s’arrêta, car il était gêné. Il était confus, terriblement conscient de son inaptitude à s’exprimer. Il sentait la grandeur, l’intensité de ce qu’il avait lu, mais les mots n’obéissaient pas à sa pensée, il ne pouvait décrire ce qu’il ressentait et se compara lui-même à un matelot, perdu par une nuit sombre sur une mer inconnue, et manœuvrant à l’aveuglette. Eh bien ! décida-t-il, c’était à lui de s’habituer à ce nouveau monde. Il n’y avait rien dont il ne fût venu à bout quand il le voulait et il était temps d’apprendre à dire ce qu’il sentait en lui, pour qu’Elle le comprenne. « Elle » remplissait déjà tout son horizon.

– Parlons à présent de Longfellow, dit-elle.

– Oui, j’ai lu, interrompit-il vivement, désireux de faire valoir son petit bagage littéraire et de lui montrer qu’il n’était pas absolument un imbécile. Le Psaume de la Vie, Excelsior et… Je crois que c’est tout.

Elle hocha la tête, sourit et il sentit que son sourire était condescendant, plein de pitié. Il était idiot d’essayer de se faire valoir sur ce sujet. Ce Longfellow devait avoir écrit quantité d’autres choses.

– Excusez-moi, mademoiselle, de parler à tort et à travers. En réalité je ne connais pas grand-chose dans ce domaine. Ce n’est pas de mon bord. Mais je vais m’arranger pour que ça le devienne.

Ça sonna comme une menace. Sa voix était résolue, ses yeux lançaient des éclairs, ses traits s’étaient durcis. Elle vit que sa mâchoire se crispait : les angles en étaient devenus agressifs. Au même moment, une virilité intense parut émaner de lui, ce qui la troubla.

– Je crois que vous pourriez y arriver, conclut-elle en riant. Vous êtes très fort !

Un instant son regard fixa la nuque de taureau puissamment musclée, bronzée par le soleil, impressionnante de santé et de force. Et bien qu’il se tînt assis humblement, rougissant de nouveau, elle se sentit attirée vers lui. Une pensée folle lui traversa l’esprit. Il lui sembla qu’en mettant ses deux mains sur cette nuque, toute cette force et cette santé passeraient en elle. Et cette pensée la choqua, car elle lui parut révéler une dépravation insoupçonnée de sa nature –, car jusqu’à ce jour, la force physique lui était apparue comme une chose brutale et vulgaire. Son idéal de beauté masculine avait toujours été tout de grâce et de finesse. Cependant le même désir étrange persistait : cela l’affolait de penser qu’elle pouvait avoir envie de poser ses mains sur ce cou hâlé. En vérité, elle ne se rendait pas compte que c’était son instinct qui la poussait à puiser la force dont son faible organisme manquait. Elle savait simplement que jamais aucun homme ne l’avait impressionnée comme celui-ci – qui pourtant la choquait à tout moment avec son langage impossible.

– Oui, je ne suis pas un infirme, dit-il. Quand il le faut, je peux digérer des cailloux !… Mais pour le moment, j’ai de la dyspepsie ! La plus grande partie de ce que vous venez de dire, je n’ai pas pu le piger. Je ne suis pas entraîné, vous comprenez. J’aime les livres et la poésie et chaque fois que j’avais le temps, je lisais – mais ça ne m’a jamais fait réfléchir comme vous. Voilà pourquoi je ne peux pas en parler. Je suis comme un navigateur à la dérive, sur une mer inconnue, sans carte ni boussole. Maintenant je veux faire le point. Peut-être pourrez-vous m’aider… Comment avez-vous appris tout ce que vous m’avez dit là ?

– À l’école évidemment et en travaillant.

– J’ai été à l’école quand j’étais gosse…

– Oui, mais je veux dire l’école secondaire et les cours et l’Université !…

– Vous avez été à l’Université !…

Il était confondu d’étonnement. Elle lui semblait s’être éloignée de lui d’un million de lieues, au moins.

– J’y vais toujours. Je suis les cours supérieurs de littérature anglaise.

Il ignorait ce qu’elle voulait dire par là, mais se contenta de noter mentalement cette nouvelle preuve d’ignorance et passa outre.

– Combien de temps faudrait-il travailler avant d’entrer à l’Université ? questionna-t-il.

Elle lui adressa un rayonnant sourire d’encouragement et répondit :

– Ça dépend des études que vous avez faites jusqu’à présent. Vous n’avez jamais été au lycée ?… Non, naturellement. Mais avez-vous terminé l’école élémentaire ?

– Il me restait deux ans à faire quand j’ai quitté, dit-il. Mais j’ai toujours été convenablement noté, à l’école, se hâta-t-il d’ajouter – et aussitôt, furieux de s’être ainsi vanté, il serra le bras du fauteuil si violemment, qu’il ressentit des fourmillements au bout de ses doigts.

Au même moment, il s’aperçut qu’une femme entrait dans la pièce. La jeune fille se leva et courut à elle. Il pensa que ce devait être sa mère. C’était une grande femme blonde, mince, majestueuse, magnifique. Il se réjouit à regarder la ligne harmonieuse de sa robe, qui lui rappela des femmes qu’il avait vues sur la scène. Puis, il se souvint d’avoir aperçu de grandes dames, habillées de la même façon, qui entraient au théâtre, à Londres, tandis qu’il regardait et qu’un sergent de ville le repoussait en dehors de la marquise, sous la pluie. D’un bond, son imagination le transporta ensuite à Yokohama, où, sur la promenade, il avait également rencontré de grandes dames. Comme dans un kaléidoscope, le port et la ville de Yokohama défilèrent devant ses yeux. Mais il chassa vite cette vision, oppressé par les exigences de la réalité. Il savait qu’il lui fallait être présenté. Il quitta donc péniblement son siège, avec son pantalon qui faisait des poches aux genoux, ses bras ballants et son visage contracté par l’épreuve qui l’attendait.

2

Se rendre dans la salle à manger fut une opération cauchemardesque. Il lui sembla qu’il n’y arriverait jamais – et il n’y parvint qu’avec des haltes soudaines et des trébuchements, des saccades et des embardées. Mais enfin il l’atteignit et se trouva assis à côté d’Elle. Le déploiement de couteaux et de fourchettes l’effraya et lui parut hérissé d’embûches. Il les regarda, fasciné, si bien que leur miroitement devint le fond sur lequel se mouvait une succession d’images. Il se revit dans l’entrepont d’un schooner : lui et ses compagnons mangeaient du bœuf salé avec leurs doigts et des couteaux à cran d’arrêt, ou puisaient avec des cuillers de fer toutes bosselées, une épaisse soupe aux pois dans de grossières gamelles. La puanteur du mauvais bœuf emplissait ses narines, tandis qu’il entendait, accompagnant le crissement des membrures et le gémissement des cloisons étanches, les bruyants claquements des mâchoires. En regardant ses compagnons, il estimait qu’ils mangeaient comme des cochons. Mais ici, il ferait attention de ne pas faire de bruit et toute sa volonté se tendrait vers ce but.

Son regard fit le tour de la table. Arthur et Norman étaient en face de lui. C’étaient ses frères, à Elle. Son cœur eut un chaleureux élan vers eux. Comme cette famille était unie !… Il revit la jeune fille courant au-devant de sa mère, leur baiser, le tableau qu’elles faisaient toutes deux en s’avançant, les bras entrelacés. De pareils témoignages d’affection entre enfants et parents n’existaient pas, dans son milieu. C’était une révélation des choses auxquelles pouvait prétendre ce monde supérieur – et il en fut ébloui. Par sympathie, son cœur fondit de tendresse. Toute sa vie, il avait été affamé d’amour – mais il avait dû s’en passer, et s’était endurci à la tâche. Il avait ignoré que l’amour lui était nécessaire et l’ignorait encore. Mais il en voyait les manifestations qui l’émouvaient profondément.

M. Morse n’était pas là, heureusement. Il était déjà suffisamment ardu de causer avec Elle et sa mère et son frère Norman (Arthur, il le connaissait déjà un peu). De sa vie il n’avait peiné aussi durement, lui sembla-t-il. Les travaux les plus pénibles n’étaient que des jeux d’enfants, comparés à cette épreuve… Sur son front perlaient de minuscules gouttes de sueur et sa chemise était trempée par tant d’exercices inaccoutumés. Il lui fallait manger d’une façon inhabituelle, se servir d’étranges ustensiles, regarder subrepticement autour de lui pour savoir comment accomplir chaque nouveau rite ; de plus, recevoir le flot d’impressions neuves qui l’inondaient, les noter, les classer. Le plus dur, peut-être, était de refréner cet élan vers Elle qui le tenaillait sous la forme d’une inquiétude sourde et douloureuse, d’un désir torturant de l’approcher, de cheminer sur la même route qu’Elle. Mais comment diminuer l’effroyable distance qui les séparait ?… Il lui fallait aussi, furtivement, guetter les autres, pour choisir le couteau ou la fourchette qu’il convenait de prendre pour tel ou tel plat, enregistrer les traits de cette personne, les évaluer et les comparer à ceux de la Femme Esprit. Puis, il lui fallait parler, écouter et répondre au bon moment, en se surveillant sévèrement – lui qui était habitué à un si grand relâchement de langage ! Et, pour ajouter encore à son embarras, il y avait l’incessante menace du maître d’hôtel – terrible sphinx qui apparaissait silencieusement par-dessus son épaule et parlait par énigmes qu’il s’agissait de résoudre immédiatement. Tout le temps du repas, il fut oppressé par l’idée des rince-doigts. Leur spectre ne cessait de le hanter. Quand viendraient-ils ? et à quoi pouvaient-ils bien ressembler ?… Dans quelques minutes, peut-être seraient-ils là et lui, Martin Eden, assis à la même table que les surhommes qui en faisaient usage, s’en servirait comme eux ! Enfin, dominant tout, revenait l’angoissant problème : quelle attitude adopter ? Tantôt, lâchement, il décidait de jouer un rôle, tantôt, plus lâchement encore, il se disait qu’il n’y réussirait pas, qu’il n’était pas fait pour le mensonge et qu’il se rendrait ridicule.

Au début du dîner, il fut très silencieux, tant était grande la tension de tout son être. Il ignorait que son silence donnait un démenti à Arthur, qui la veille leur avait annoncé qu’il allait amener un sauvage à dîner, mais qu’il ne faudrait pas s’en effrayer, parce que ce sauvage les intéresserait sûrement. Jamais Martin Eden n’aurait imaginé le frère de son idole capable d’une telle trahison, étant donné surtout qu’il avait eu la chance de sortir ce frère d’une bagarre dont l’issue menaçait d’être fâcheuse pour lui.

Il était donc installé à cette table, à la fois gêné parce qu’il ne se trouvait pas dans son milieu et charmé de ce qui se passait autour de lui. Pour la première fois il comprenait que l’acte de manger pouvait être autre chose qu’une fonction. Il ignorait d’ailleurs ce qu’il mangeait : c’était de la nourriture, voilà tout ! Il nourrissait son amour de la beauté à cette table où manger devenait esthétique. Son cerveau bouillonnait. Il entendait des mots qui pour lui n’avaient aucun sens, d’autres qu’il n’avait vus que dans les livres et que pas une de ses connaissances passées n’aurait été capable de prononcer. Quand il entendait un de ces mots tomber négligemment des lèvres d’un membre de cette extraordinaire famille – sa famille à Elle – un frisson délicieux le parcourait. Tout le romanesque, toute la beauté des livres se réalisaient. Il se trouvait dans cet état rare et merveilleux, où on voit ses rêves se dégager des limbes de la fantaisie et prendre corps.

Il se tenait donc à l’arrière-plan ; il écoutait, dégustait, et répondait par monosyllabes : « Oui, madame », « Non, madame », « Non, mademoiselle » et « Oui, mademoiselle ». Il avait du mal à ne pas dire comme les marins : « Oui, capitaine » au frère, mais il sentait que ce serait donner une preuve de plus d’infériorité – et que dirait Celle qu’il voulait conquérir ?…

« Bon Dieu ! se disait-il, je vaux autant qu’eux et, s’ils savent un tas de trucs que je ne sais pas, je pourrais leur en apprendre quelques autres dont ils ne se doutent pas.

L’instant d’après, quand Elle ou sa mère l’appelaient M. Eden, son orgueil agressif s’évanouissait et il exultait de joie. Il était un homme civilisé, qui était ce qu’il était et dînait côte à côte avec des héros de romans ; lui-même évoluait dans ce roman et ses faits et gestes seraient un jour imprimés dans un livre.

Cependant, tandis qu’il donnait à Arthur un si flagrant démenti en se révélant agneau bêlant et timide, son cerveau se torturait à élaborer une ligne de conduite, car il n’avait vraiment rien d’un agneau bêlant et un rôle de second plan ne convenait nullement à sa nature orgueilleuse. Il ne parlait que lorsqu’il le fallait absolument et alors sa conversation ressemblait à son entrée dans la salle à manger : remplie de cahots et d’arrêts brusques – tandis qu’il fouillait dans son vocabulaire, à la recherche de l’expression exacte ; il hésitait à se servir des mots qu’il savait être justes, mais qu’il craignait de ne pouvoir prononcer convenablement, en écartait d’autres qu’il jugeait grossiers. Mais il était, pendant tout ce temps, oppressé par le sentiment que cette recherche de langage le rendait stupide et l’empêchait d’exprimer sa pensée intime. Son amour de la liberté, également, se cabrait contre la contrainte – celle de la pensée, comme celle du carcan qui lui encerclait le cou, sous forme de faux col. Et puis, il ne savait pas s’il pouvait tenir le coup. Sa puissance de pensée et de sensibilité était grande autant qu’était opiniâtre et vif son esprit. Emporté par la spontanéité de ses sensations, il lui arrivait d’oublier où il était et il finissait par employer son pauvre langage d’antan.

À un moment donné, un domestique l’ayant interrompu pour lui offrir d’un plat, il refusa d’un « Pouh ! » emphatique, sonore, qui fit la joie du domestique, celle de la table entière et le remplit de honte. Mais il se remit aussitôt et expliqua :

– C’est un mot canaque, qui veut dire « fini ». Il m’est venu tout naturellement. On l’écrit : « p-a-u ».

Puis, comme la jeune fille regardait curieusement ses mains, il continua :

– Je viens de revenir le long des côtes, sur l’un des courriers du Pacifique. Il était en retard et, dans les ports du Puget Sound nous avons trimé comme des nègres, à embarquer la cargaison – du fret mixte… Vous savez ce que c’est ? Voilà pourquoi ma peau est arrachée.

– Oh ! ce n’est pas ça, répondit-elle vivement. Vos mains sont trop petites pour votre corps.

Il rougit, persuadé qu’elle avait découvert en lui une nouvelle tare.

– Oui, dit-il en s’excusant. Elles ne sont pas assez fortes pour le reste. Avec mes bras et mes épaules, je peux taper comme un bœuf. Mais, quand je cogne sur la mâchoire de quelqu’un, mes mains s’abîment aussi.

Il regretta cette phrase aussitôt et se dégoûta lui-même. Il avait parlé sans réflexion, de choses laides.

– C’est bien de votre part d’être venu au secours d’Arthur, comme vous l’avez fait vous, un étranger, dit gentiment la jeune fille, en s’apercevant de son embarras, dont elle ignorait la cause, d’ailleurs.

Il la comprit et la chaude bouffée de reconnaissance qui l’envahit lui fit encore une fois oublier son langage trop familier.

– Ça ne vaut pas la peine d’en parler, dit-il. N’importe quel type en aurait fait autant. Cette bande de voyous cherchait la bagarre. Arthur les laissait tranquilles. Ils lui sont tombés dessus… Alors moi, je leur suis rentré dedans… C’est en leur faisant sauter quelques dents que je me suis arraché la peau des mains… Je n’aurais pas voulu manquer ça ! Quand j’ai vu…

Il s’arrêta net, la bouche ouverte, conscient de l’abîme qui la séparait de lui et le rendait indigne de respirer le même air qu’elle. Et, tandis qu’Arthur, pour la vingtième fois, racontait son aventure avec les ivrognes sur le transbordeur et comment Martin Eden, bondissant à son aide, l’avait secouru – le Martin Eden en question, sourcils froncés, méditait sur son incorrigible vulgarité et réfléchissait une fois de plus au problème ardu de sa tenue vis-à-vis de ces gens-là. Jusqu’alors, il avait certainement gaffé. Il se dit qu’il n’était pas de leur espèce et qu’il était inutile de faire semblant d’en être. Le déguisement ne réussirait pas, et d’ailleurs, toute comédie lui était odieuse. Il ne pouvait pas ne pas être sincère quoi qu’il arrivât. Pour l’instant il ne parlait pas leur langue, mais cela viendrait un jour, il y était décidé. Pour le moment, il fallait parler, quitte à parler sa langue à lui, mise au diapason, bien entendu, de leur compréhension et assagie de façon à ne pas les choquer. Et puis il n’aurait pas l’air – même tacitement – de connaître des choses qui lui étaient totalement inconnues. En foi de quoi, les deux frères, en parlant de leurs études, employèrent à plusieurs reprises le mot « trigo » ; Martin Eden leur demanda :

– Trigo ? Qu’est-ce que c’est ?

– Trigonométrie, répondit Norman. Une forme supérieure de « math ».

– Et qu’est-ce que c’est que « math » ?

– Les mathématiques, l’arithmétique, répondit Norman en riant.

Martin hocha la tête, il entrevoyait des horizons de science infinis, illimités. Et cette pensée devenait tangible, car son anormale puissance de vision lui faisait concrétiser les choses les plus abstraites. Métamorphosées par son cerveau bouillonnant, trigonométrie, mathématiques et tout le vaste champ de savoir qu’elles comportaient, se changèrent en autant de paysages. Il voyait des clairières doucement lumineuses, des échappées de feuillages frais brutalement traversés par les rais d’un soleil ardent. Dans le lointain, l’horizon se perdait dans un brouillard de pourpre. Mais – et il en était certain – derrière ce brouillard de pourpre habitait l’inconnu merveilleux, aux attraits enchanteurs. Il se sentit comme enivré, car là était l’aventure à tenter, le monde à conquérir, et du fond de lui-même, une pensée fulgura : devenir digne d’Elle, le conquérir, ce lis pâle, qui se trouvait à ses côtés.

La vision féerique fut dissipée par Arthur qui, toute la soirée, s’était efforcé de montrer « l’homme sauvage » à son avantage. Martin se rappela sa décision. Pour la première fois il se montra tel qu’il était – avec effort d’abord – mais bientôt il s’oublia lui-même en remarquant combien sa façon de raconter plaisait à son auditoire. Il avait fait partie de l’équipage du contrebandier Alcyon, lors de sa capture par un cotre des Douanes. Et il sut leur faire voir ce que ses yeux avaient vu. Il évoqua la grande mer violente, les bateaux, les marins avec une telle puissance, qu’il leur sembla y être avec lui. D’une touche d’artiste, il choisissait les détails à mettre en valeur, l’image claire, saisissante, et leur donnait ensuite une couleur et une lumière si vivantes, que ses auditeurs étaient emportés par son éloquence irrésistible, son enthousiasme et son pouvoir d’évocation. À certains moments, il les choquait par la crudité, le réalisme de sa parole, mais toujours la brutalité s’accompagnait de beauté, et, souvent, le tragique se tempérait d’humour quand il racontait les étranges saillies et les boutades des matelots.

Et tandis qu’il parlait, la jeune fille ne cessait de le regarder, étonnée. Elle s’animait à cette flamme… Il lui prenait envie de se pencher vers cet homme bouillonnant qui projetait de la force, de la santé, une inépuisable vigueur. Elle se sentait irrésistiblement poussée vers lui. D’autre part, un sentiment contraire la retenait. Ses mains abîmées, tellement encrassées par le travail que toute la souillure du labeur journalier semblait s’y être incrustée, lui causaient une violente répulsion, ainsi que la striure de sa nuque et ses muscles saillants. Sa rudesse l’effrayait. La crudité de son langage insultait son oreille ; les épisodes mouvementés de sa vie insultaient son âme. Et cependant, l’attirance subsistait malgré tout, si bien qu’elle l’imagina doué d’une puissance mauvaise. Tout ce qui était le plus solidement édifié dans son cerveau, tout un monde de conventions sociales chancelait, battu par le souffle héroïque du romanesque et de l’aventure. Devant ses dangers quotidiens et sa constante gaieté, la vie n’était plus un effort et une contrainte ; elle devenait un jouet fait pour s’amuser, pour jouer à pile ou face et pour être jeté ensuite, négligemment. « Donc, amuse-toi ! » lui criait une voix intérieure. « Penche-toi vers lui, puisque ça te plaît, et pose tes deux mains sur sa nuque ! » La hardiesse de cette pensée faillit la faire crier tout haut. En vain elle fit appel à sa propre culture, à son raffinement, opposant tout ce qu’elle valait, à tout ce qu’il ne valait pas. Autour d’elle, les autres le dévoraient des yeux ; elle aurait désespéré, si elle n’avait pas vu de la terreur dans les regards de sa mère – de la terreur admirative, soit, mais de la terreur quand même. Oui ! cet homme venu des ténèbres était un être démoniaque. Sa mère le sentait, et sa mère avait raison. Elle se confierait à elle, en ceci comme en toutes choses. La flamme cessa aussitôt de la brûler et elle cessa de le craindre.

Plus tard, au piano, elle joua pour lui – contre lui, pour ainsi dire – agressive, avec la vague intention d’agrandir l’infranchissable abîme qui les séparait. Elle lui assenait sa musique, brutalement comme à coups de gourdin ; mais, s’il en fut étourdi, presque écrasé, il n’en fut que plus surexcité. Avec une stupeur respectueuse, il la contemplait. Certes, dans son esprit aussi, l’abîme s’élargissait, mais plus vite encore montait en lui l’ambition de le franchir. Il était d’ailleurs d’une sensibilité trop complexe, pour contempler cet abîme toute une soirée, surtout en écoutant de la musique. Il y était remarquablement sensible. Comme un alcool elle s’emparait de son imagination, enflammait ses sens et l’emportait au-delà des hideurs de la vie, dans un infini vaporeux où son esprit volait. La musique qu’elle jouait, il ne la comprenait pas. Elle ne pouvait se comparer au vacarme du piano des bals publics, ni aux bruyants orphéons de village qu’il avait entendus. Ses lectures lui avaient vaguement fait pressentir l’existence de ce genre de musique. Il l’écoutait religieusement, content d’abord des motifs simples et faciles, surpris ensuite quand ces motifs s’arrêtaient. Au moment précis où il en avait compris le rythme et où son imagination s’envolait à leur suite, un chaos de sons les engloutissait – et son imagination, découragée, retombait lourdement sur la terre.

Un instant il crut que tout cela était fait exprès pour le rebuter. Il se rendit compte de l’antagonisme qu’elle provoquait et s’efforça de deviner le langage des mains sur le clavier. Puis, cette idée lui paraissant impossible, indigne d’Elle, il la chassa et se laissa charmer par la musique. De nouveau son esprit s’envola, libéré de son enveloppe charnelle ; devant ses yeux et au-delà, resplendissait une triomphale lumière ; l’entourage extérieur disparut, et il partit vers les mondes inconnus… Il vit des rives étranges inondées de soleil, des campements sauvages et inexplorés, s’enivra de l’arôme épicé des Îles, tel qu’il l’avait respiré, certaines nuits brûlantes, en mer. Il longea des côtes désertiques par des après-midi tropicaux, et, du miroitement des flots turquoise, émergeaient des îlots de corail couronnés de palmes. Les images se succédaient à un rythme accéléré. Tantôt il montait un cheval sauvage et galopait à travers un désert féerique ; l’instant d’après, du sommet d’une montagne, il contemplait, sous une chaude lumière papillotante, le sépulcre blanchi de « la vallée de la Mort » ; ou bien il ramait sur l’océan Arctique, parmi les grandes banquises étincelantes au soleil – ou encore il se revoyait, par une chaude nuit de parfums voluptueux, couché sur le sable satiné d’une plage bordée de cocotiers. À la lueur fantastiquement bleue d’une épave en flammes, les « hulas » dansaient sur des airs de chants d’amour barbares au son de cliquetants « ukelelés » et de sonores tam-tams. À l’horizon, un volcan se profilait contre le ciel étoile ; au-dessus de lui brûlaient un pâle croissant de lune, et, tout là-bas, la Croix du Sud.

Il vibrait comme une harpe ; les échos de sa vie passée en étaient les cordes. Le flot des mélodies qui passait comme une brise à travers les cordes, en faisait chanter les souvenirs et les rêves. La sensation ne le possédait pas uniquement : elle revêtait des formes, des couleurs, des rayonnements, et les ardeurs de son esprit se contredisaient d’une façon magique. Le Passé, le Présent, l’Avenir se confondaient ; il voguait par-delà les vastes mondes, à travers aventures et nobles actions, il voguait vers Elle… puis avec Elle conquise, il la saisissait dans ses bras, et continuait son vol, emporté par sa fantaisie triomphante.

À la dérobée, elle le regarda – et vit quelque chose de tout cela sur son visage – visage transfiguré, où les grands yeux rayonnants semblaient voir bien au-delà de ce qu’elle jouait, la course et le bondissement de la vie et tous les rêves merveilleux de l’imagination. Elle fut saisie. Le rustre, le marin vulgaire avaient disparu – bien que les vêtements mal coupés, les mains abîmées fussent toujours là – mais ils semblaient être le déguisement terrestre d’une grande âme condamnée au silence par la faute de ces lèvres inhabiles. En un éclair elle vit tout cela, puis, le rustre reparut à ses yeux… et elle se moqua d’elle-même. Cependant l’impression de ce bref éclair lui resta, et quand Martin Eden effectua son départ, aussi maladroit que son arrivée, elle lui prêta deux volumes de Swinburne et de Browning. Elle étudiait Browning en ce moment.

Debout devant la jeune fille, tout rouge et balbutiant ses remerciements, il avait tellement l’air d’un grand enfant timide, qu’une onde de pitié maternelle l’envahit. Elle oublia le rustre, la grande âme déguisée, l’homme dont les regards avides l’avaient effrayée et ravie. Elle ne vit plus qu’un enfant qui lui serrait la main d’une poigne calleuse aussi dure qu’une râpe et qui disait maladroitement :

– La meilleure soirée de ma vie !… Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, vous comprenez… (Il regarda autour de lui comme pour appeler à l’aide.) À des gens comme vous autres et à des maisons comme celle-ci… Tout ça est nouveau et ça me plaît.

– J’espère que vous reviendrez, dit-elle, pendant qu’il prenait congé de ses frères.

Il enfonça sa casquette sur sa tête, gagna précipitamment la porte et disparut.

– Eh bien ! que penses-tu de lui ? questionna Arthur.

– Tout ce qu’il y a de plus intéressant !… une bouffée d’ozone ! répondit-elle. Quel âge a-t-il ?

– Vingt ans, près de vingt et un… Je le lui ai demandé cet après-midi. Je ne le croyais pas si jeune.

« … Et moi, j’ai trois ans de plus !… » se dit-elle en embrassant ses frères.

3

En descendant l’escalier, Martin Eden mit sa main dans sa poche. Il en sortit une feuille de papier de riz brun, une pincée de tabac mexicain et roula une cigarette. Il tira la première bouffée en avalant la fumée et la rejeta lentement, avec volupté.

– Bon Dieu ! s’écria-t-il, d’un ton de respectueuse admiration. (Et plus bas il répéta deux fois encore :) Bon Dieu !

Puis il arracha son col empesé et le fourra dans sa poche. Une bruine glacée tombait, mais il se découvrit et déboutonna son veston avec une parfaite insouciance. S’apercevait-il seulement de la pluie ? Il marchait comme dans un rêve, revivant ses dernières extases et les heures qu’il venait de passer.

Enfin il l’avait rencontrée, la femme, celle à laquelle il avait peu pensé, – car il pensait peu aux femmes – mais qu’il avait attendue, inconsciemment peut-être, et qui devait venir. Il l’avait eue à côté de lui à table, avait serré sa main ; il avait vu dans ses regards le reflet d’une âme splendide, aussi belle que les yeux qui la reflétaient, aussi belle que la chair qui l’incarnait. Il ne pensait d’ailleurs pas à cette chair comme à celle des autres femmes ; pourtant, jusqu’alors son intérêt pour les femmes se bornait à ça. Celle-ci était d’essence différente, devait échapper aux maux et aux fragilités humaines. Ce corps était mieux que la gaine de son âme : c’était l’émanation même de cette âme, une gracieuse et pure cristallisation de son essence divine. Ce sentiment du divin le saisit d’abord, puis rappela son esprit troublé à des réflexions plus calmes. Cette perception du divin ne l’avait jamais frappé : il avait toujours été incroyant et se moquait gaiement des bigots et de l’immortalité de leur âme. Il n’y avait pas de vie future, avait-il décidé ; il fallait vivre et bien vivre, et puis sombrer dans le néant. Mais dans les yeux de cette femme il avait vu une âme, une âme impérissable. Personne, jamais, ne lui avait donné cette impression-là et il l’avait eue dès la première rencontre de leurs regards.

En marchant, il ne cessait de voir son visage, pâle et sérieux, doux et délicat, souriant avec une pitié et une tendresse immatérielles, et pur. Il n’aurait jamais pu imaginer qu’une telle pureté existât. Cette pureté le frappait plus que tout le reste. Il avait rencontré du vice et de la bonté, mais de la pureté jamais, et il l’ignorait totalement. À présent, il concevait la pureté comme le superlatif de la bonté et de la propreté morale, comme l’essence même de la vie éternelle… Et il ambitionna aussitôt d’acquérir la vie éternelle. Évidemment, il n’était pas digne de dénouer les cordons de ses souliers : c’était même un coup de chance inouïe d’être arrivé à la connaître, à l’approcher, à lui parler ce soir-là. C’était un accident, qu’il n’avait pas amené et qu’il ne méritait pas. Envahi d’une sorte d’humilité religieuse, plein d’abattement et de dégoût de lui-même, il sentait profondément le poids de ses péchés. Mais, tel le pécheur qui se prosterne devant le tribunal de la pénitence, entrevoit, du fond de son humble détresse, l’espoir d’un au-delà radieux, lui, ne concevait le suprême salut que par la conquête de cette femme. Cette conquête, d’ailleurs, demeurait irréelle, nébuleuse, totalement différente du sens qu’il y attachait généralement. Emporté par son ambitieuse fantaisie, il se voyait, planant avec elle dans les hauteurs spirituelles, communiant aux mêmes sources d’art et de beauté. Son rêve n’allait pas au-delà d’une possession d’âme absolument éthérée, d’une amitié cérébrale qu’il ne savait lui-même définir. Il était hors d’état de définir quoi que ce fût en ce moment. La sensation triomphait du raisonnement ; il palpitait d’émotions inconnues et s’abandonnait délicieusement au flot d’impressions nouvelles qui l’emportaient vers d’inaccessibles sommets.

Il titubait comme un homme ivre, en murmurant avec ferveur : « Bon Dieu ! Bon Dieu ! »

Au coin d’une rue, un sergent de ville le regardait venir et, d’un œil méfiant, observait sa démarche incertaine.

– Où c’est que tu t’es soûlé comme ça ? questionna-t-il.

Martin Eden revint sur terre. Sa nature s’adaptait immédiatement aux circonstances et ce fut le Martin Eden habituel qui répondit en riant au sergent de ville :

– C’est du propre ! hein ? Et j’ignorais que je faisais des discours tout haut…

– Ouais. Et tout à l’heure tu chanteras, diagnostiqua l’agent.

– Non, pas de danger… Donnez-moi du feu, et je vais tâcher d’attraper le dernier tram.

Il alluma sa cigarette, remercia et poursuivit son chemin en grognant :

– … Non, mais des fois !… Le flic qui me croyait soûl ! (Il sourit et réfléchit un instant.) J’aurais jamais pensé qu’une femme vous mette dans un état pareil.

Il monta dans le tram de Berkeley. Il était bondé de jeunes gens qui braillaient des chansons et des refrains de collège. Martin les étudia avec curiosité. C’étaient des universitaires. Ils allaient évidemment à la même Université qu’elle, étaient du même milieu social, la connaissaient peut-être, pouvaient à leur gré la voir tous les jours… Alors, pourquoi, ce soir, étaient-ils dans ce tram, au lieu d’être auprès d’elle, à l’entourer d’une respectueuse adoration ?… Il remarqua un jeune homme aux petits yeux bridés, à la lèvre pendante, un vicieux, sûrement, se dit-il. À bord ce serait le fouineur, le geignard, le mouchard de l’équipage. Lui Martin Eden était un autre gars que celui-là !… Cette idée lui fit plaisir, parce qu’elle semblait le rapprocher d’elle. Et il poursuivit sa comparaison. À mesure qu’il regardait les étudiants, il se rendait compte du beau mécanisme de son corps et de sa supériorité physique. Oui, mais leur cerveau bourré de science leur permettait de parler la même langue qu’Elle et cette idée le déprima. Mais à quoi sert le cerveau ?… Ce qu’ils avaient fait, il pouvait le faire. Ils avaient appris la vie dans les livres, et lui l’avait vécue. Son cerveau contenait tout autant de choses que le leur, des choses différentes, voilà tout. Combien d’entre eux sauraient nouer un garant, prendre la barre, ou faire le point ?… Sa vie se développait devant lui en tableaux – aventures, dangers, travail éreintant, coups d’audace désespérée… Il se rappelait ses maladresses du début, toutes les avanies subies. C’était mieux ainsi, d’ailleurs. Ceux-ci allaient vivre à leur tour et manger de la vache enragée… Parfait ! Lui, pendant ce temps, apprendrait la vie dans les livres.

Tandis que le tram traversait la zone clairsemée de masures lamentables qui sépare Oakland de Berkeley, il guettait l’immeuble familier à deux étages dont la façade s’enorgueillissait de cette enseigne : Denrées Alimentaires, MAISON HIGGINBOTHAM. Arrivé là, il descendit et contempla l’enseigne un instant. Elle renfermait pour lui une profonde signification : des lettres elles-mêmes semblait émaner tout un monde de mesquinerie, d’égoïsme et de basse hypocrisie. Bernard Higginbotham était le mari de sa sœur et il le connaissait bien. Avec son passe-partout il ouvrit la porte et grimpa au premier étage, où habitait son beau-frère. L’épicerie était en bas. Un relent de vieux légumes flottait dans l’air. En tâtonnant à travers le vestibule, il buta dans une voiture de poupée, qu’un de ses nombreux neveux avait abandonnée là et l’envoya rouler à grand bruit contre la porte. « Quel vieux grippe-sou ! se dit-il. Ça refuse de brûler deux cents de gaz pour empêcher que ses pensionnaires ne se cassent le cou ! »

En tâtonnant encore, il tourna le bouton et entra dans une pièce éclairée où étaient assis sa sœur et Bernard Higginbotham. Elle raccommodait un pantalon, et lui, répandu sur deux chaises, des savates en tapisserie éculées pendillant au bout de ses pieds, lisait un journal. Il leva ses yeux noirs, perçants et faux et Martin Eden, comme toujours, éprouva un sentiment de répulsion. Qu’est-ce que sa sœur avait bien pu trouver chez cet homme ? Il lui faisait l’effet d’une vermine qu’il avait envie d’écraser sous son pied. « Un de ces jours, je lui casserai la figure », se disait-il souvent, pour se faire patienter. Les yeux de fouine, cruels et bordés de rouge, le regardaient avec reproche.

– Eh bien ! demanda Martin. Qu’est-ce qu’il y a ?

– J’ai fait repeindre cette porte la semaine dernière, gémit M. Higginbotham, et tu sais les prix du syndicat. Tu devrais faire attention.

Martin eut envie de répondre, mais il se tut, sachant combien c’était inutile. Il regarda le chromo qui ornait le mur et fut frappé de sa monstrueuse vulgarité. Jusqu’alors il lui avait plu, mais il lui parut qu’il le voyait pour la première fois. C’était misérable, comme d’ailleurs tout dans cette maison. Et sa pensée revint à l’intérieur qu’il venait de quitter. Il revit les tableaux d’abord. Elle ensuite, et la douceur attendrie de son adieu. Il oublia complètement où il se trouvait et l’existence même de Bernard Higginbotham jusqu’au moment où cet individu l’interpella :

– Qu’est-ce que tu vois, un fantôme ?

Martin revit les yeux de méchant rongeur ricanants, peureux, cruels, puis se les représenta aussitôt tels qu’ils étaient en bas, au comptoir – serviles, doucereux, flatteurs.

– Oui, répondit-il J’ai vu un fantôme… Bonsoir, Gertrude ! Il fit demi-tour vivement et se prit les pieds dans l’ourlet déchire du tapis malpropre.

– Ne tape pas la porte ! recommanda M. Higginbotham.

Il rougit de colère, mais se contint et ferma doucement la porte derrière lui.

Exultant de joie mauvaise, M Higginbotham se tourna vers sa femme.

– Il a bu ! grogna-t-il avec emphase. Je te l’avais dit qu’il boirait.

Elle hocha la tête avec résignation en concédant :

– Ses yeux étaient bien brillants, et il n’avait plus le col qu’il avait en partant, je l’ai vu. Mais il n’a peut-être pas bu plus de deux ou trois verres.

– Il tenait à peine sur ses jambes, affirma le mari. Je l’ai observé. Il n’a pas pu traverser la chambre sans trébucher. Tu l’as bien entendu dans le vestibule ? Il a failli tomber.

– Ça devait être par-dessus la voiture d’Alice, répondit-elle. Il ne l’a pas vue dans le noir.

M. Higginbotham éleva la voix et sa colère monta en même temps. Toute la journée il prenait sur lui, dans la boutique, et réservait pour les soirées familiales le privilège de se montrer tel qu’il était.

– Je te dis que ton charmant frère était ivre.

Sa voix froide, incisive, martelait les mots avec la netteté coupante d’un emporte-pièce. Sa femme soupira et se tut. C’était une femme corpulente, débraillée, qui semblait éternellement fatiguée du poids de son corps, de son travail et de son mari.

– Il tient ça de son père, je te dis, poursuivit M Higginbotham. Et il finira dans le ruisseau comme lui, tu verras.

Elle fit oui de la tête, soupira et continua de coudre.

Martin Eden était rentré ivre, c’était entendu. Si leur âme avait été capable de comprendre la beauté, n’auraient-ils pas vu dans ces yeux rayonnants, sur tout ce visage ardent, le signe évident du premier amour ?

– Un joli exemple pour les enfants ! grogna subitement M. Higginbotham après un silence dont il voulut à sa femme. (Il aurait préféré quelquefois être contredit davantage.) S’il recommence, je le mets dehors ! Compris ? Je ne tolérerai plus ça ! Débaucher de pauvres innocents par le spectacle de ses soûleries ! (M. Higginbotham aimait ce mot « débaucher », glané dans un journal et nouvellement ajouté à son vocabulaire.) C’est bien ça ; il n’y a pas d’autre mot : il les débauche.

Sa femme soupira encore, secoua tristement la tête et continua sa couture. M. Higginbotham reprit sa lecture.

– Est-ce qu’il a payé sa pension de la semaine dernière ?… lança-t-il par-dessus son journal.

Elle fit signe que oui, et ajouta : « Il a encore un peu d’argent. »

– Quand reprend-il la mer ?

– Quand sa paye sera dépensée, je suppose, répondit-elle. Il a été hier à San Francisco pour se faire embaucher. Mais il a encore de l’argent et il est difficile pour le choix d’un bateau.

– Il n’y a rien de tel qu’un pouilleux pour faire des manières, grogna M. Higginbotham. Ça lui va bien de faire le difficile !

– Il a parlé d’un schooner qui se prépare à partir pour un pays perdu à la recherche d’un trésor… Il partirait dessus si son argent dure jusque-là.

– Si seulement il voulait se ranger, je l’emploierais ici, à conduire la voiture, dit le mari, sans aucune bienveillance. Tom s’en va.

La femme eut un regard à la fois interrogateur et anxieux.

« Il s’en va ce soir. Il entre chez Carruthers, qui lui donne davantage. »

– Je te l’avais dit qu’il s’en irait ! s’écria-t-elle. Il valait plus que tu ne lui donnais !

– Écoute, ma vieille ! rugit Higginbotham menaçant. Je t’ai déjà dit cent fois de ne pas fourrer ton nez dans mes affaires. Je ne te le répéterai pas.

– Ça m’est égal, larmoya-t-elle. Tom était un bon garçon !

Son mari la foudroya du regard. Voilà qui était de la dernière insolence.

– Si ton espèce de frère n’était pas un propre à rien, il pourrait conduire la voiture, siffla-t-il.

– Il paye sa pension tout comme un autre, répliqua-t-elle. C’est mon frère, d’abord, et tant qu’il ne te doit pas d’argent, tu n’as pas le droit de l’insulter tout le temps. J’ai tout de même un cœur, bien que je sois ta femme depuis sept ans.

– Lui as-tu dit qu’il payerait son gaz, s’il continue à lire dans son lit ?

Mme Higginbotham ne répondit pas. Sa révolte était passée, vaincue par sa chair fatiguée, et le mari triomphait : il avait le dessus. Ses yeux clignaient vicieusement, tandis qu’il se réjouissait d’être arrivé à la faire pleurer. Il éprouvait un grand bonheur à lui fermer son caquet et elle marchait facilement maintenant, bien mieux qu’au début de leur mariage, avant que ses nombreuses maternités et les continuelles taquineries de son mari n’aient entamé son énergie.

– Tu lui diras demain, voilà tout ! dit-il. Et, pendant que j’y pense, il faudra faire chercher Marianne demain pour garder les enfants. Tom parti, je serai dehors toute la journée avec la voiture, et tu peux te préparer à rester au comptoir, en bas.

– Mais demain, c’est jour de lessive ! dit-elle faiblement.

– Tu te lèveras de bonne heure et tu laveras avant. Je ne partirai pas avant dix heures.

Et, dépliant rageusement son journal, il continua sa lecture.

4

Martin Eden, encore tout hérissé de cette prise de contact avec son beau-frère, suivit dans l’obscurité le couloir et entra dans sa chambre – petite niche contenant tout juste un lit, un lavabo et une chaise. M. Higginbotham était bien trop pratique pour avoir une bonne, du moment qu’il avait une femme. D’autre part, la chambre de la bonne lui permettait de prendre deux pensionnaires au lieu d’un seul.

Martin déposa Swinburne et Browning sur la chaise, enleva son pardessus et s’assit sur son lit sans même remarquer le grincement douloureux des ressorts sous son poids. Il se baissa pour enlever ses bottines, puis s’interrompit, et se mit à observer en face de lui le mur de plâtre, que la pluie, filtrant du toit, avait rayé de longues bavures brunâtres. Sur ce fond misérable, les visions reparurent, en images lumineuses. Il oublia ses chaussures et resta longtemps immobile, jusqu’au moment où ses lèvres tremblantes murmurèrent : « Ruth ! »

Il répéta ce nom à l’infini, comme un talisman, un mot magique. Chaque fois qu’il le prononçait, en effet, le visage aimé apparaissait devant ses yeux, illuminait le pauvre mur d’une clarté radieuse. Et cette clarté envahissait toutes choses, entraînait son âme vers Elle sur des rayons incandescents… Tout ce qu’il y avait de meilleur en lui s’amplifiait, magnifiquement ennobli et purifié… Sensation étrangement nouvelle !… Jamais aucune femme ne l’avait rendu meilleur – au contraire. Pourtant, beaucoup d’entre elles avaient fait de leur mieux, sans qu’il s’en doute. Il ignorait, étant sans vanité aucune, l’attirance des femmes vers sa belle jeunesse ; souvent même il en avait été lassé. Il se souciait peu d’amour, et l’idée d’avoir pu rendre certaines femmes meilleures, ne lui était jamais venue. Jusqu’à ce jour il avait vécu dans la plus parfaite indifférence ; maintenant il lui semblait n’avoir eu affaire qu’à des êtres bas et des amours avilissantes – ce qui était injuste et pour elles et pour lui. Mais, prenant conscience de lui-même pour la première fois, il n’était pas en état de juger sainement et sombrait totalement dans la honte de ce qu’il croyait des souvenirs infâmes.

Brusquement il se leva et s’efforça de se regarder dans le miroir terni du lavabo. Il l’essuya, puis se regarda de nouveau, longuement et minutieusement, pour la première fois de sa vie. Ses yeux savaient voir cependant, mais jusqu’à cet instant, il ne s’en était servi que pour regarder le monde avec ses panoramas éternellement changeants, et n’avait jamais pris le temps de se regarder lui-même.

Ce qu’il vit – sans savoir l’évaluer – fut le visage d’un jeune homme de vingt ans, au front carré, bombé, couronné d’une forêt de cheveux châtains, dont les vagues légèrement bouclées devaient tenter les mains caressantes des femmes. Mais il n’accorda aucune attention à un objet aussi indigne d’Elle, se contentant d’étudier longuement son grand front carré, s’efforçant de le pénétrer, d’en apprécier le contenu. Quel genre de cerveau habitait là-dedans ? De quoi était-il capable ? Jusqu’où pourrait-il le mener ? Jusqu’à Elle ?… Il se demanda ce que reflétaient ses yeux d’acier, parfois bleus, avivés par la brise saline des mers ensoleillées. Qu’avait-elle pensé de ses yeux ? Il essaya de se substituer à Elle… vainement. Que savait-il de sa façon de juger ? Comment pourrait-il deviner une seule de ses pensées ? En Elle tout était enchantement et mystère. Eh bien, conclut-il, ce sont d’honnêtes yeux, sans détours et sans ruse. La couleur de son visage le surprit. Il ne le croyait pas si bronzé par le soleil. Vite, il releva la manche de la chemise pour se rassurer. Oui, sa peau était blanche, somme toute, bien que ses bras soient tannés, eux aussi. Il tendit le bras, tâta son biceps et chercha l’endroit le moins touché par le soleil… Là, c’était très blanc… La pensée qu’autrefois son visage avait été aussi blanc que cela le fit rire. Il ne s’imagina pas un instant que peu de femmes blondes aient pu se flatter d’avoir la peau aussi blanche et aussi douce que la sienne, là où elle avait échappé aux atteintes du soleil.

Il avait une bouche d’enfant, quand les lèvres pleines, sensuelles, ne se serraient pas trop durement sur les dents, ce qui alors rendait sévère et même ascétique cette bouche sensuelle, vraiment faite pour l’amour et pour la lutte… On la sentait aussi bien capable de savourer les douceurs de la vie que de renoncer à ces mêmes douceurs, pour dominer la vie. Le menton, la mâchoire, forts et légèrement agressifs, accentuaient cette impression de volonté corrigeant la sensualité, la tonifiant en quelque sorte. Et les dents, blanches, régulières et solides, n’avaient jamais eu besoin du dentiste ; il le remarqua avec plaisir en poursuivant son examen. Mais une pensée le troubla tout à coup : n’y avait-il pas des gens qui se lavaient les dents tous les jours ? des gens très supérieurs à lui, certes, des gens de sa classe à Elle… Elle, naturellement, se lavait les dents tous les jours… Que penserait-elle de lui si elle apprenait que de sa vie il ne se les était nettoyées ? Il décida d’acheter une brosse à dents et de prendre cette habitude, dès le lendemain. Des exploits héroïques ne suffiraient pas à la conquérir ; il lui fallait s’éduquer en tout, s’habituer même au port du col empesé, bien cette seule évocation lui parût une véritable atteinte à son indépendance.

Il étendit la main, en tâta du pouce l’intérieur calleux et contempla la crasse qui s’y était incrustée, sans qu’aucune brosse soit parvenue à l’en débarrasser. Combien sa paume à Elle était différente ! Il frissonna délicieusement à ce souvenir. Elle était couleur de pétale de rose, se dit-il, et fraîche et douce comme un flocon de neige. Comment une simple main de femme pouvait-elle être si adorablement douce ? En se représentant ce que pouvait être la caresse d’une main pareille, il rougit, comme pris en faute, s’en voulut d’une telle pensée, incompatible avec la vénération mystique qu’il vouait à cette blanche créature éthérée. Cependant la douceur de cette main le poursuivit. Il était habitué à la peau rugueuse des ouvrières et des femmes du peuple. Eh bien ! il le savait, pourquoi leurs mains étaient rudes ! Sa main à Elle était douce, parce qu’elle n’avait jamais travaillé. L’abîme qui les séparait se creusa davantage à la pensée troublante de quelqu’un qui n’avait pas besoin de travailler pour vivre. Il s’imagina tout à coup ce qu’était l’aristocratie : les gens qui n’ont besoin de rien faire – et sur le mur, devant ses yeux, elle prit la forme d’une puissante statue de bronze qui le défiait de toute sa gigantesque stature. Il avait toujours travaillé, toute sa famille aussi. Et Gertrude donc !… quand ses mains n’étaient pas durcies par le ménage, elles étaient rouges et crevassées par la lessive. Et sa sœur Marianne ! Elle avait travaillé dans une fabrique de conserves, l’été précédent, et ses jolies mains fines étaient complètement tailladées par le coupage des tomates. L’hiver d’avant, l’extrémité de deux de ses doigts avait été enlevée par une machine, dans une manufacture de boîtes en carton. Il se rappela les mains rugueuses de sa mère, couchée dans son cercueil… Et son père avait travaillé jusqu’à son dernier soupir : la corne de ses mains devait bien avoir un centimètre d’épaisseur à sa mort… Mais ses mains à Elle étaient douces, celles de sa mère aussi, ainsi que celles de ses frères. Cette dernière pensée l’étonna : c’était un signe terriblement précis de leur caste supérieure et de l’énorme distance qui les séparait de lui.

Il se rassit sur le lit avec un rire amer et enleva ses bottines. Il était idiot. Un visage de femme, les mains blanches et douces d’une femme l’avaient soûlé. Puis, sur le mur délabré, une autre vision apparut. Il se vit devant une sinistre maison garnie, la nuit, à Londres, dans East End. Devant lui se tenait Maggie, une petite ouvrière de fabrique de quinze ans. Il l’avait accompagnée chez elle après le « bean-feast ». Elle habitait ce garni sinistre, dont les pourceaux n’auraient pas voulu. Il lui avait tendu la main en disant bonsoir, et elle lui avait tendu ses lèvres. Mais il n’avait pas voulu l’embrasser. Elle lui faisait un peu peur. Alors elle avait refermé sa main sur la sienne et l’avait serrée fiévreusement. Il sentait les cals de ses mains frotter contre les siens, et une grande pitié lui gonflait le cœur. Il voyait ses yeux affamés, pleins de désir et son pauvre corps de jeune femelle mal nourrie, d’une maturité précoce déjà flétrie. Alors doucement, il l’avait enveloppée de ses deux bras, s’était baissé et l’avait embrassée sur les lèvres. Il avait encore dans les oreilles son petit cri heureux et la sentait se pelotonner contre lui, comme une chatte. Pauvre petite malheureuse ! La vision de cette nuit-là le poursuivait. Sa chair se hérissait encore, comme alors, quand elle s’était accrochée à lui désespérément, et son cœur fondait de pitié. C’était une soirée grise, d’un gris sale, une pluie triste souillait le pavé. Puis, une lumière chaude irradia la muraille, substituant à cette vision le blanc visage de l’Autre, couronnée d’or – lointaine, inaccessible comme une étoile.

Il prit Browning et Swinburne sur la chaise et les embrassa. « Elle m’a tout de même dit de revenir », se dit-il. Une dernière fois, il se regarda dans la glace et déclara tout haut, solennellement :

– Martin Eden, demain matin, à la première heure, tu iras à la bibliothèque populaire et tu t’instruiras sur les bonnes manières. Compris ?

Il éteignit le gaz et les ressorts gémirent sous son poids.

– Mais il faut cesser de jurer, Martin, mon vieux ; il faut absolument cesser, conclut-il.

Puis il s’endormit et fit des rêves qui par leur folie et leur audace rivalisaient avec ceux des mangeurs de haschich.

5

Le lendemain matin, à son réveil, les senteurs enivrantes de ses rêves d’or s’étaient dissipées, pour faire place à une lourde odeur de lessive et de linge sale qui était la manifestation même d’une vie misérable. En sortant de sa chambre il entendit un clapotement d’eau, une exclamation irritée et le bruit sonore d’une gifle dont sa sœur gratifiait l’un ou l’autre de sa nombreuse nichée. Le braillement de l’enfant lui tapa désagréablement sur les nerfs. Il se rendit compte que tout cela, l’air même qu’il respirait, était sordide et répugnant. Combien différente était l’atmosphère paisible de la maison de Ruth ! Là-bas, tout était élevé. Ici, tout était matière, et bassement matériel.

– Viens ici, Alfred, dit-il à l’enfant qui pleurait, tout en explorant la poche de son pantalon, où, selon son habitude, il portait son argent. (Il en sortit vingt-cinq cents, qu’il mit dans la main du petit, après l’avoir dorloté un instant.) Va-t’en vite à présent, cours acheter des sucres d’orge et n’oublie pas d’en donner aussi à tes frères et sœurs. Surtout achète de ceux qui durent très longtemps !

Sa sœur releva la figure empourprée qu’elle penchait au-dessus de la lessiveuse et le regarda.

– Deux cents auraient suffi, dit-elle. C’est bien toi, ça ! Aucune idée de la valeur de l’argent. Le gosse va s’en donner une indigestion.

– Ça va bien, Sis, répondit gaiement Martin. Il trouvera bien à les dépenser. Si tu n’étais pas si occupée, je t’embrasserais.

Il avait envie d’être affectueux envers sa sœur, qui était bonne et qui l’aimait à sa manière. Mais, plus les années passaient, plus elle changeait, plus elle le déroutait. Il songea que c’était la faute du travail si dur, des nombreux enfants, des éternelles taquineries de son mari et il lui parut tout à coup, qu’elle ressemblait un peu à ces légumes passés, à cette lessive, et à toute cette monnaie sale qu’elle tripotait du matin au soir.

– Allez ! va prendre ton petit déjeuner ! dit-elle avec mauvaise humeur, mais dans le fond contente, car de toute sa couvée de frères nomades, celui-ci avait toujours été son préféré. Après tout, je vais t’embrasser ! ajouta-t-elle, le cœur un peu remué.

Du revers de sa main, elle essuya la mousse de savon qui dégoulinait de ses bras. Et quand, ayant enlacé sa taille massive, il l’eut embrassée sur les deux joues, il vit des larmes remplir ses yeux, non pas tant de tendresse que de lassitude. Elle le repoussa tout de suite.

– Tu trouveras le petit déjeuner dans le four, dit-elle précipitamment. Jim doit être levé à présent. Il a fallu que je me lève tôt pour laver. Maintenant va… et arrange-toi pour sortir de bonne heure. La maison ne va pas être drôle aujourd’hui : Tom est parti et Bernard est obligé de conduire la voiture.

Martin gagna la cuisine, avec un poids sur le cœur ; la vue du visage congestionné de sa sœur et de son corps avachi le préoccupait beaucoup. Il conclut qu’elle l’aimerait bien si elle avait le temps – mais voilà : elle travaillait à en crever. Bernard Higginbotham était une brute de l’éreinter ainsi. D’autre part il ne put s’empêcher de trouver que ce baiser l’avait un peu dégoûté. Il est vrai qu’il était très inhabituel : depuis longtemps il ne l’embrassait que lorsqu’il partait ou revenait de voyage. Ce baiser à la mousse de savon manquait de charme, car c’était celui d’une femme fatiguée, depuis si longtemps, qu’elle a oublié ce que c’est qu’un baiser. Il se souvint d’elle jeune fille, quand elle dansait toute la nuit, avec les meilleurs danseurs, après une dure journée de blanchissage, sans se préoccuper du dur lendemain. Puis il pensa à Ruth et imagina la douceur de ses lèvres. Son baiser devait ressembler à sa poignée de main et à son regard – il devait être appuyé et doux à la fois. Oui, il osa évoquer la vision de sa bouche sur la sienne, et cela si vivement, qu’un vertige le saisit et qu’il lui sembla tourbillonner dans un nuage de pétales de roses embaumées.

À la cuisine, il trouva Jim, l’autre pensionnaire, qui mangeait de la bouillie d’un air dolent, les yeux lointains et vagues. Jim était apprenti plombier ; son menton mou et son tempérament lymphatique joints à une certaine apathie nerveuse n’indiquaient pas qu’il dût arriver bon premier dans la course à l’assiette au beurre.

– Pourquoi ne manges-tu pas ? dit-il, tandis que Martin trempait avec dégoût sa cuiller dans la bouillie d’avoine froide et mal cuite. Tu étais encore soûl, hier soir ?

Martin secoua la tête. Il était écœuré par la sordidité qui l’entourait. Ruth Morse lui semblait de plus en plus lointaine.

– Moi, je l’étais, poursuivit Jim avec un ricanement bruyant… mais alors soûl comme une vache ! Oh ! quelle gentille fille ! Billy m’a ramené à la maison.

Martin fit un signe affirmatif – c’était une habitude de toujours écouter qui lui parlait – et se servit une tasse de café tiède.

– Tu vas danser au club des Lotus, ce soir ? demanda Jim. Ils auront de la bière, et si la bande des Temescal vient, il va y avoir du chahut. Je m’en fous d’ailleurs. J’emmène en tout cas ma copine ! Zut ! j’ai la bouche amère !

Il fit la grimace et but du café pour chasser le mauvais goût.

– Tu connais Julie ?

Martin fit signe que non.

– C’est ma copine, expliqua Jim, un amour ! Je te présenterais bien, mais tu me la faucherais. Je ne sais pas ce que tu leur fais… mais la façon dont tu les chipes à tes potes est décourageante.

– Je ne t’ai jamais enlevé personne, répondit Martin indolemment, pour dire quelque chose.

– Parfaitement ! affirma l’autre avec chaleur. Tu m’as fauché Maggie.

– Il ne s’est rien passé entre nous. Je n’ai dansé avec elle que cette nuit-là.

– Justement ! c’est à cause de ça ! s’écria Jim. Tu as dansé avec elle, et tu l’as regardée, tout simplement, et ça a été fini. Bien sûr, toi, tu n’avais rien à en foutre, mais moi, elle m’a plaqué ! Elle ne m’a plus adressé un seul regard. Elle me demandait toujours après toi. Tu n’aurais eu qu’à te baisser pour la prendre, si tu avais voulu.

– Mais je ne voulais pas.

– Quand même, elle m’a plaqué. (Jim le regarda avec admiration.) Comment tu te débrouilles, dis, Mart ?…

– Je m’en fiche, répondit-il.

– Tu leur fais croire que tu t’en fiches ? questionna Jim vivement.

Martin réfléchit une seconde, puis répondit :

– C’est sans doute le bon système, mais pour moi, c’est différent. Je ne m’en suis jamais soucié… enfin pas beaucoup… Si tu peux faire semblant, ça marchera, j’en suis sûr.

– Tu aurais dû venir, à la grange de Riley, déclara Jim, dont les idées manquaient de suite. Un tas de mecs ont passé les gants de boxe. Il y avait là un type épatant de West-Oakland, qu’on appelle « le Rat ». Souple comme une anguille. Personne n’a pu le tomber. On t’a regretté. Où étais-tu donc, au fait ?

– À Oakland, répondit Martin.

– Au spectacle ?…

Martin repoussa son assiette et se leva.

– Tu viendras danser ce soir ? lui cria l’autre.

– Non, je ne pense pas, répondit-il.

Il sortit et respira l’air à grandes bouffées. Cette atmosphère l’avait suffoqué et le bavardage de l’apprenti l’avait exaspéré. À certains moments, il avait dû se retenir pour ne pas lui fourrer la tête dans sa bouillie. Plus l’autre bavardait, plus Ruth semblait s’éloigner de lui. Comment pourrait-il, parmi ce troupeau de brutes, devenir jamais digne d’elle ? La tâche qu’il s’était donnée le terrifiait, tant il se sentait handicapé par l’atavisme de sa classe. Tout se coalisait pour l’empêcher de s’élever, sa sœur, la maison de sa sœur et sa famille, Jim, l’apprenti, toutes ses connaissances, ses moindres attaches. Et il trouva un goût amer à l’existence. Jusqu’alors il l’avait acceptée telle qu’elle était et trouvée bonne. Il ne l’avait jamais interrogée, excepté dans les livres ; mais ces livres étaient pour lui des contes de fées parlant d’un monde impossible et magnifique. À présent qu’il avait vu ce monde possible et réel, dont cette femme-fleur, Ruth, était le centre, tout le reste n’était qu’amertume, désirs douloureux et désespoirs exaspérés par l’espoir même.

Il avait hésité entre la Bibliothèque populaire de Berkeley et celle d’Oakland ; il se décida pour cette dernière parce que Ruth habitait Oakland. Qui sait ?… Une bibliothèque était bien un endroit pour elle et il pouvait l’y rencontrer. Comme il ignorait la façon de s’y prendre, il erra parmi d’innombrables rayons de romans, jusqu’au moment où la gentille fille à l’air français qui semblait être la préposée du lieu, lui dit que le service des renseignements était en haut. Il n’était pas assez fixé pour s’adresser à l’homme au pupitre et s’élança dans la salle réservée à la philosophie. Il avait entendu parler de philosophie, mais ne s’était pas figuré qu’on ait pu écrire tant d’ouvrages sur ce sujet. Les hauts rayons ployant sous les lourds volumes l’humilièrent et le stimulèrent en même temps. Quelle bonne besogne pour son cerveau vigoureux ! Il tomba sur des livres de trigonométrie dans la section des mathématiques, les feuilleta et contempla, médusé, des formules et des figures incompréhensibles… Certes, il comprenait l’anglais, mais cet anglais-là lui sembla de l’hébreu. Norman et Arthur savaient cette langue : ils l’avaient parlée devant lui. Et c’étaient les frères de Ruth ! Il quitta la salle de philosophie, désespéré. De tous côtés les livres semblaient se rapprocher de lui pour le narguer, l’écraser. Jamais il ne s’était imaginé que la science humaine pût constituer une masse aussi imposante de livres, et cela l’effrayait. Comment son cerveau pourrait-il emmagasiner tout cela ?… Puis il se souvint que d’autres, beaucoup d’autres, l’avaient fait ; et, tout bas, ardemment, il se jura de faire rendre à son cerveau ce que d’autres avaient su faire rendre au leur.