Pierre Véry

LES DISPARUS DE SAINT-AGIL

(1935)

PROLOGUE

– Ce doit être derrière ce bois, de l’autre côté du canal, dit Prosper Lepicq.

Jugonde étouffa un ricanement et redressa d’un mouvement rageur un colis mince, enveloppé de papier brun, qu’il tenait serré sous l’aisselle.

L’avocat s’était arrêté. Sa tête pointue pivotait sur son cou long, à la pomme d’Adam saillante. Ses paupières battaient sur ses prunelles d’oiseau de nuit, d’un jaune trouble.

– Chambry ici… Là-bas, Crégy… La route de Vareddes… Je ne me trompe pas.

Le secrétaire grogna :

– Ce patelin est sinistre !

– Nous ne le voyons pas du même œil, riposta l’avocat.

– Vous n’êtes pas difficile !

La boue du sentier était grasse, extrêmement glissante. Le secrétaire trébuchait.

– Saloperie de temps !

Malgré que l’on fût dans la deuxième semaine de juin, une pluie fine tombait, gaufrant la surface du canal de l’Ourcq, tissant au-dessus de la Brie une immense et brillante toile d’araignée.

– Je trouve ce temps très convenable, déclara Lepicq. Juste la sorte de temps que je rêvais pour cette expédition.

Il s’arrêta de nouveau.

– Pas de doute. C’est bien derrière ce bois. Nous allons traverser le canal.

– À la nage, probablement ? ironisa Jugonde, exaspéré.

En amont ni en aval, si loin que l’on pût voir, aucun pont.

Deux percherons au garrot croûteux tiraient vers Meaux une péniche chargée de sacs de chaux. À l’horizon, les tours de la cathédrale, voilées de brume, semblaient leur propre reflet dans un lac.

L’avocat montra, à flanc de talus, l’entrée d’un boyau sombre, très bas et étroit.

– L’aqueduc. Il passe sous le canal. Courbez-vous.

Un ruisselet filait au milieu du tunnel. Les deux hommes avaient beau marcher jambes écartées, l’eau léchait les souliers détrempés par la pluie, les semelles trouées. Un rat jaillit hors d’une poche, cria, replongea.

– Est-ce qu’il s’agit de bijoux volés ? questionna le secrétaire.

– De quoi parlez-vous ? fit l’autre, surpris.

– De ce que vous m’emmenez si mystérieusement déterrer.

– Ce ne sont pas des bijoux.

– Des billets de banque ? Des valeurs ? Des lettres compromettantes ? Des documents intéressant la défense nationale ?

– Rien de semblable !

– Un cadavre, alors ?

– Pas exactement. Quoique cela… À la rigueur… Une espèce de cadavre.

Jugonde soupira.

Un cadavre… Cela pouvait signifier de l’argent. C’est merveilleux, tout l’argent que l’on peut faire sortir d’un cadavre, avec de l’habileté, lorsque les circonstances s’y prêtent !

Cet argent arriverait à point. Jamais la situation n’avait été aussi critique, du point de vue matériel, même durant l’hiver 1934, lorsque les deux hommes, sans gîte, s’étaient vus réduits à dormir dans une guinguette abandonnée du parc de Saint-Cloud et à y dérober, pour les revendre, des litres vides, afin de subsister. Alors, du moins, leurs costumes gardaient une certaine apparence. Tandis qu’à présent…

La pensée de Jugonde revint à ce cadavre qu’on allait déterrer.

– Il s’agit d’un crime, bien entendu ?

L’avocat ne répondit point.

– J’espère que nous n’allons pas tomber sur un suicide ? lança encore le jeune homme.

Pas davantage de réponse.

Jugonde haussa les épaules.

Ce jeudi-là, dans la matinée, Lepicq avait décidé à l’improviste cette expédition, sans vouloir en dire l’objet. On était parti avec un maigre sandwich dans le ventre et, sans s’attarder à Meaux, on s’était engagé dans la campagne. Mais l’avocat ne devait être en possession que de renseignements ou d’indices assez vagues. On avait poussé des pointes dans toutes les directions, au petit bonheur.

– Voyons… Ici, Vareddes… Là-bas, la route de Trilport… Montons jusqu’à ce hameau. Ce doit être sur la gauche.

On montait jusqu’au hameau. Mais ce n’était pas sur la gauche. Ni sur la droite.

On arrivait à une patte d’oie. Arrêt. Hésitations. Lepicq s’orientait. Sa main exécutait devant sa face de hibou, fouettée par la pluie, des aller et retour, à la manière d’un essuie-glace automatique sur le pare-brise d’une auto.

– Poussons jusqu’à ces pylônes. Sauf erreur, il doit y avoir une voie ferrée d’intérêt local. Il se peut que ce soit près de cette voie ferrée.

On repartait. Une excitation surprenante soutenait Lepicq. On avait fait de la sorte un chemin du diable. Il était maintenant près de quatre heures. Le secrétaire se sentait éreinté. La faim lui donnait des tiraillements d’estomac. En outre, il y avait cette pluie ténue, têtue, ces millions d’aiguilles de l’eau qui semblaient transpercer jusqu’à l’épiderme, et sous lesquelles, à travers la plaine briarde, on cherchait, pour le déterrer, – Jugonde venait enfin de l’apprendre, – un cadavre qui, à proprement parler, n’était pas un cadavre, mais était pourtant un cadavre, – à la rigueur !

Le jeune homme déduisit qu’il s’agissait de débris humains. L’essentiel n’était d’ailleurs pas là. D’abord, dénicher ce cadavre ! Après, on verrait à lui faire suer tout l’or que l’on pourrait.

De l’autre côté du canal, l’avocat escalada un remblai.

– Cette fois, j’y suis ! Derrière ce bois nous allons trouver un quartier de meulière. C’est là. Venez.

– Quel bled !

À perte de vue, toujours la même étendue plate, déprimante à force d’uniformité.

Lepicq s’était jeté dans un chemin impossible : une vraie piste de boue. Jugonde releva le bas de son pantalon. Ainsi, sa silhouette était celle d’un gamin de seize ans. Le sol visqueux exerçait sur les semelles une succion goulue. La contrée, sur des kilomètres carrés, n’était qu’une monstrueuse ventouse.

L’avocat pataugeait avec entrain, considérait d’un air ravi ses chaussures couvertes d’une épaisse couche de glaise.

On pénétra dans le sous-bois. Des oiseaux partaient entre les branches, sans un cri. Au moindre coup de vent, les arbres laissaient tomber sur les deux hommes une douche glacée. L’eau coulait le long de la nuque, s’insinuait entre peau et chemise. C’était extrêmement désagréable.

À l’orée du bois, tandis que le sang sautait aux joues de Jugonde, Lepicq eut une exclamation de triomphe. Il y avait là un énorme quartier de meulière, ainsi qu’il l’avait annoncé.

– Vite ! La pioche !

Le secrétaire, devenu soudain aussi fébrile que son patron, développa le paquet qu’il portait depuis le matin sous l’aisselle.

– Il faut attaquer du côté sud, expliqua Lepicq.

Mais le ciel était bouché.

– Avez-vous idée de la direction où peut se trouver le sud ?

– Pas la moindre !

– Tant pis ! Nous allons attaquer au hasard.

L’inspiration favorisa l’avocat. Au bout de dix minutes de travail, le bec de la pioche heurta une matière qui n’était ni de la terre ni du roc, et rendit un son caractéristique. Peu après, Lepicq ramenait au jour et déposait sur le quartier de meulière une caissette de chêne assez profonde, d’environ quarante centimètres sur trente.

– C’est ça, votre cadavre ? s’exclama Jugonde.

Le détective-avocat se tourna vers son disciple. Une lueur insolite brillait dans ses yeux. Une expression que le secrétaire ne lui avait jamais connue, faite d’une douceur et d’une mélancolie presque poignantes, était peinte sur ses traits. Jugonde eut le sentiment que son patron ne le voyait pas, qu’il suivait, très loin, tout au fond du paysage battu de pluie, une vision émouvante, des fantômes fuyants.

Enfin :

– Oui, dit l’avocat. C’est ça, le cadavre !

Avec un ciseau, Lepicq souleva précautionneusement le couvercle de la caissette. Sur un lit de velours bleu aux trois quarts rongé par l’humidité, reposaient un crâne décharné, le squelette d’une main, et, auprès de ces ossements jaunis, une bouteille bouchée et cachetée qui contenait un mince rouleau de parchemin. Soigneusement, Lepicq ôta le capuchon de cire, retira le bouchon, fit couler le rouleau. Sur ce dernier avaient été tracés, à l’encre rouge, une vingtaine de noms. Lepicq les recopia puis remit le rouleau dans la bouteille qu’il reboucha.

– La cire… le briquet…, demanda-t-il.

Lorsque la bouteille fut recachetée, l’avocat la recoucha dans la caissette. Puis il se mit à rêver.

Jugonde ne savait quelle contenance adopter, n’osait demander d’éclaircissements. Le sifflement d’un tortillard, qui avançait avec lenteur à travers champs et semblait rouler sur la terre même, tant il tanguait, éveilla de sa songerie l’avocat qui replaça le crâne dans la caissette, remit le couvercle et rendit à la terre cet étrange cercueil. Le trou fut rapidement comblé.

– Rentrons, dit ensuite Lepicq avec brusquerie.

*

Un peu plus tard, les deux hommes arpentaient de nouveau une route. À un croisement, ils virent déboucher une longue procession noire : des collégiens qui revenaient de promenade, par rangs de trois. Un surveillant marchait à la hauteur de la dernière rangée.

Lepicq et Jugonde suivirent.

À un certain moment, la tête d’un homme parut au-dessus d’une haie. Il regarda défiler les gamins, puis sortit un carnet de sa poche et y inscrivit une note.

Lepicq sourit.

Bientôt, ayant toujours sur ses talons l’avocat et le secrétaire, la bande pénétrait dans Meaux, coupait la ville en oblique, s’engageait dans la rue Croix-Saint-Loup et parvenait au pied d’un vaste immeuble dont la porte s’ouvrit, découvrant une voûte sous laquelle les enfants s’engouffrèrent. C’était la pension Saint-Agil, un établissement privé bien inférieur en importance au collège Bossuet et à l’école Sainte-Marie.

Quelque temps, Lepicq fit les cent pas devant la pension d’où arrivaient maintenant des éclats de voix, des appels, des rires, toute une joyeuse rumeur.

Une cloche sonna : aussitôt le silence s’établit.

L’avocat semblait perplexe. Il considérait tantôt le porche de la pension, tantôt son costume trempé et élimé. Enfin, il étudia la liste qu’il avait copiée sur le parchemin enfoui dans la plaine.

Il prit une décision :

– Jugonde, allez m’attendre dans ce café, là-bas. Je vous y rejoins dans un moment.

Il s’enfonça dans le dédale des rues tortueuses, aux pavés inégaux.

Moins d’une heure plus tard, il était de retour rue Croix-Saint-Loup. Il arborait un costume neuf, un chapeau neuf, des chaussures neuves ; il était ganté. Grand et svelte, sa silhouette attirait le regard et son profil anguleux le retenait.

Il sonna à la porte de la pension Saint-Agil.

– Je désirerais parler à M. le directeur.

La concierge dévisagea longuement l’homme à la mine de hibou avant d’allonger le bras pour désigner, derrière les arbres d’un parc, un bâtiment gris.

– C’est là-bas.

Prosper Lepicq s’engagea dans une allée assez large qui aboutissait à un perron. La pluie, dans les feuillages, faisait un menu bruit de tambour. Il passa devant un pavillon bas, lut ces inscriptions : Infirmerie, Parloir, Lingerie. Au-delà d’une barrière, il aperçut une cour de récréation déserte. Parce que le temps était sombre, des ampoules brûlaient dans une vaste pièce : la salle d’études.

L’avocat examinait toutes choses avec curiosité, mais sa pensée revenait sans cesse à cette main de squelette, à ce crâne jauni qui reposaient, du côté de Vareddes, dans l’argile briarde.

Une cloche tinta pour annoncer le visiteur.

LE NUMÉRO 95

Le numéro 95 ferma les yeux et s’appliqua à respirer fort, avec régularité. Il n’avait pu réprimer un tressaillement lorsqu’il avait perçu le grincement annonçant que la porte s’ouvrait. La lueur bleuâtre de la veilleuse était trop faible pour que l’on pût voir tourner le bouton de porcelaine. Aussi, malgré que le numéro 95 attendît ce grincement, et peut-être justement en raison même de l’impatience avec laquelle il l’attendait, en avait-il ressenti une secousse nerveuse.

L’homme était entré, avait refermé. Le numéro 95 entendait s’élever autour de lui les respirations de ses camarades ; certaines extraordinairement légères, d’autres rauques, encombrées.

L’homme circulait entre les couchettes. Toutes les cinq secondes, le numéro 95 se demandait en quel point du dortoir le personnage pouvait se trouver. C’était impossible à déterminer. Il se déplaçait très silencieusement. Peut-être, en ce moment, se tenait-il au pied du propre lit du numéro 95, et l’épiait-il…

Une voix s’éleva, prononça quelques mots sans suite : un élève qui parlait dans son sommeil. Un autre poussa une sorte de gémissement de bien-être.

Contre les vitres, un crépitement. Il pleuvait. On avait beau être en juin. Il pleuvait tout le long de l’année, dans ce satané pays.

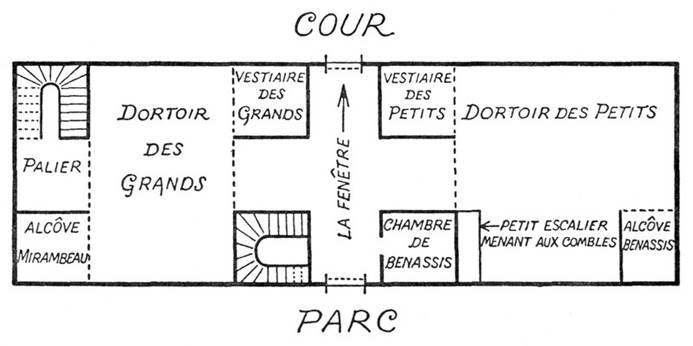

L’homme ouvrit une seconde porte, qui grinça elle aussi. Elle donnait sur un vestiaire. L’homme pressa le ressort d’une lampe électrique et promena un regard doux sur une trentaine de paire de chaussures boueuses alignées dans des casiers, à côté de boîtes contenant du cirage, des brosses, un chiffon de laine, un couteau ou un grattoir ébréché. Puis il ouvrit une troisième porte, fouilla, du faisceau de sa lampe, les ténèbres d’un couloir et se dirigea vers le dortoir des « petits ». C’était M. Planet, un homme mince, aux traits émaciés. Il occupait le poste de préfet de discipline à la pension Saint-Agil : il effectuait sa ronde accoutumée.

Le numéro 95, un garçon noiraud et sec, de petite taille, se nommait Mathieu Sorgues. Il passa une main aux doigts frêles sur son front plat et tourmenta son nez plat qui s’achevait, drôlement, en boule.

Un moment, il attendit, gardant ouverts dans la pénombre des yeux narquois. Ses mâchoires remuaient. Il mastiquait des tablettes de chewing-gum « pour activer le développement des maxillaires », afin de se donner « l’air énergique ».

Il n’était pas seul éveillé. À l’autre extrémité du dortoir, il y eut un froissement de draps rejetés et une forme pâle marcha furtivement vers une couchette, s’inclina sur un chevet.

– Tu dors ?

– Non.

Suivit un chuchotement interminable. Le numéro 95 eut un ricanement intime, puis :

– La ferme, les filles ! siffla-t-il, agacé.

L’élève se redressa et regagna son lit après avoir grommelé une injure.

Le numéro 95 attendit encore. Le quart passé minuit sonna. Tout le monde dormait, à présent. Ce jeudi-là, on avait fait une promenade très longue. On était rentrés harassés. Derrière un rideau blanc, un ronflement montait : celui du surveillant dans son alcôve.

Le numéro 95 se leva. Il avait gardé son pantalon et ses chaussettes. Il commença de contourner son lit. Mais, à cet instant, la porte grinça de nouveau. Mathieu Sorgues n’eut que le temps de se rejeter sous ses couvertures : le préfet de discipline revenait…

M. Planet avait l’habitude de circuler sans fin à travers le bâtiment. Comme doué de divination et, presque, d’ubiquité, il apparaissait, neuf fois sur dix, à la seconde précise où l’on eût souhaité qu’il fût loin. Rarement faisait-il une observation, mais, sur un calepin, il notait : « Untel, dissipation sur les rangs. Untel, bourdonne au dortoir. Untel, mange en salle d’études. »

Ce qui impressionnait le plus les élèves, c’était que M. Planet ne dormait pratiquement jamais, se contentant de brefs assoupissements à son bureau, le front entre ses mains. Il ne pouvait pas rester couché. « Conséquence d’une affection de la colonne vertébrale », murmurait-on.

Il passa ; sortit. Mathieu Sorgues, inquiet de ce retour imprévu, laissa s’écouler plus d’une demi-heure avant de bouger. Enfin, l’oreille tendue, il quitta le dortoir sur la pointe des pieds, tâtonna à la recherche d’une rampe d’escalier, se mit à descendre.

Les dortoirs étaient installés au troisième étage. Au second, Mathieu Sorgues s’approcha d’une porte, écouta : c’était la chambre de M. Donadieu, l’économe. M. Donadieu était affligé d’un polype nasal. Sa respiration, lorsqu’il était endormi, faisait songer à une série de brefs coups de sifflet.

Mathieu Sorgues entendit les coups de sifflet. Rassuré, il s’éloigna, traversa une vaste pièce : la salle de jeux, longea un couloir et pénétra dans une salle exiguë qui était la classe de sciences naturelles. Des bancs, des pupitres, portant d’innombrables marques de coups de canif, une chaise et un piano la garnissaient. La présence du piano s’expliquait du fait que c’était également là que se donnaient les leçons de musique et solfège. Autour de la pièce se dressaient des placards vitrés renfermant des bêtes empaillées, des collections de papillons, d’insectes, de plantes, de minéraux, quelques reptiles dans des bocaux d’alcool. Aux murs, des planches anatomiques : l’écorché, le système nerveux, le système musculaire, la circulation du sang. Une odeur de naphtaline flottait. Le plafond était constellé de boulettes de papier mâché expédiées là par des élèves à l’aide d’élastiques, pendant les cours.

Le dernier placard contenait un squelette monté sur un socle à roulettes.

Mathieu Sorgues s’accroupit au pied de la chaire, ses doigts coururent sur le bois ; un clou jouait dans son alvéole, il le retira aisément et fit pivoter une planchette, découvrant ainsi sous l’estrade un espace vide d’où il ramena un coffret de carton bouilli. Il en sortit des allumettes de cuisine et une bougie, qu’il alluma.

Ensuite, il s’en fut extraire du placard vitré le squelette, l’installa devant la chaire et fixa la bougie à l’intérieur de la boîte crânienne, dont la calotte avait été enlevée. Il agissait avec méthode, sans gestes inutiles, sans bruit.

Le coffret renfermait en outre divers papiers, un gros cahier, des cigarettes anglaises, un cendrier, trois porte-plume, un tampon de caoutchouc et un lourd encrier de métal à couvercle tournant et triple réservoir : pour l’encre noire, l’encre rouge et l’encre bleue.

Mathieu Sorgues ouvrit la fenêtre et ferma les persiennes. Il prit dans un coin une longue tringle creuse, dont il appuya un des bouts sur le rebord de la fenêtre et l’autre sur la chaire, puis il alluma une cigarette et souffla dans la tringle la fumée qui, par ce procédé, se trouva directement expulsée à l’extérieur. Cette précaution à cause de l’odeur.

Après cela, Mathieu Sorgues sortit du coffret le gros cahier et l’ouvrit. Une centaine de pages environ étaient couvertes d’écriture à l’encre tantôt rouge, tantôt bleue, tantôt noire.

Mathieu Sorgues relut les dernières lignes et réfléchit quelques instants. Ses paupières papillotaient, ses traits étaient tirés. Il était une heure passée et Sorgues avait sommeil. Néanmoins, il choisit un porte-plume, hésita encore un peu, considéra pensivement le crâne transformé en bougeoir et auquel la lueur de la bougie, jaillissant par les orbites, prêtait un aspect terrifiant. Enfin, il trempa la plume dans l’encre bleue et se mit à écrire.

Il n’avait tracé que quelques phrases lorsqu’il dressa la tête. Il venait de surprendre un crissement très léger. La pensée que M. Planet circulait dans le couloir et allait le surprendre dans l’attitude singulière qui était la sienne le glaça. Il rangea vivement cahier, encrier et cigarettes dans le coffret qu’il dissimula sous l’estrade dont il remit en place la planchette mobile. Puis il souffla la bougie et ramena le squelette dans le placard où lui-même s’enferma.

Lorsqu’il regagna le dortoir, le jet d’une lampe électrique le cloua au seuil du vestiaire. Pincé !

Le préfet de discipline ouvrit la bouche pour demander :

– D’où venez-vous ?

Mais l’aspect bizarre de l’élève, ses traits défaits, l’incitèrent à poser une autre question :

– Vous êtes souffrant ?

– Je crois que oui, monsieur, balbutia Mathieu Sorgues.

Il était blême.

Le préfet de discipline effleura de sa paume le front du numéro 95.

– Dérangement d’estomac, sans doute. Je pense que ce ne sera rien. Remettez-vous au lit, tâchez de dormir. Je reviendrai dans un moment voir comment vous vous trouvez. S’il y a lieu, je vous conduirai à l’infirmerie.

– Merci, monsieur.

Mathieu Sorgues se recoucha. Ses dents claquaient ; il ramena le drap sur sa tête.

Le préfet de discipline se rendit aux plus proches cabinets, qui s’ouvraient à mi-escalier. Il passa ensuite dans la salle de jeux. Il flairait.

– Curieux, se dit-il.

Il plaça la torche électrique sur un jeu de billard japonais et nota sur un carnet :

« Mathieu Sorgues s’est absenté du dortoir cette nuit vers une heure. Il s’est prétendu indisposé et le semblait. Mais je pense plutôt qu’il était sorti pour fumer. Son haleine sentait le tabac. »

Un moment après, il repassait au dortoir.

– Je suis mieux, à présent, monsieur, murmura Mathieu Sorgues.

Cependant, son front était brûlant, ses extrémités glacées.

Vers trois heures du matin, le préfet de discipline traversa de nouveau le dortoir, vint au lit du numéro 95. Les paupières de Mathieu Sorgues étaient fermées, sa respiration régulière. En réalité, il ne dormait pas, il feignait le sommeil. M. Planet s’y trompa.

– Ce devait être l’estomac…

À cinq heures et demie, heure du réveil en été, le bruit aigre de la crécelle tira du lit les élèves. Mathieu Sorgues avait passé une nuit blanche.

Le surveillant s’appelait Mirambeau, mais, à cause de sa forte corpulence, on le surnommait l’Œuf. C’était un hercule bon enfant, à la peau grasse et au cheveu indocile, qui avait conservé son visage d’adolescent et paraissait moins âgé que certains rhétoriciens.

Deux élèves étaient demeurés sourds à l’appel de la crécelle. M. Mirambeau se pencha à leur chevet.

– Qu’attendez-vous ?

– Je ne me sens pas bien, ce matin, monsieur. La tête me tourne. Je ne sais pas ce que j’ai, mais…

– Bon, bon ! Moi, je veux bien… Rappelez-vous que ce n’est pas moi, mais le docteur, qu’il s’agit de convaincre ! À huit heures, vous descendrez à l’infirmerie.

À l’infirmerie, ils étaient toujours une demi-douzaine qui tiraient leur flemme, sirotaient des tisanes, ne s’en faisaient pas une miette.

Au vestiaire, M. Mirambeau, l’œil vague, suivit les gestes des collégiens procédant aux ablutions à l’eau froide, et au nettoyage, – combien rebutant ! – des chaussures boueuses. Il pressa les opérations :

– Allons, messieurs ! Nous traînons ! Nous traînons !

L’Œuf dormait debout. Il se détournait pour frotter, du poing, ses prunelles brouillées, car il avait le réveil difficile. La porte s’ouvrit. M. Planet parut. Les brosses, les grattoirs, les couteaux s’acharnèrent plus vigoureusement sur la boue séchée, soudée au cuir des chaussures.

Une épaisse poussière, brillante dans les premiers rayons du soleil, emplissait le vestiaire. Lui aussi, Mathieu Sorgues grattait, brossait, mais avec une expression morne, des mouvements d’automate. Une seconde, le regard du préfet de discipline se posa sur lui.

– Des malades ? questionna-t-il. J’espère que non.

– Deux seulement, monsieur le préfet, dit M. Mirambeau. Légères indispositions, rien de plus.

– Je vais voir cela, murmura M. Planet, méfiant.

Sur le palier du premier étage, la section des « petits » vint emboîter le pas à celles des « moyens » et des « grands ». Au rez-de-chaussée, une dizaine de gamins se détachèrent du lot et se dirigèrent, à travers le parc, vers l’infirmerie : c’était « la bande à l’huile de foie de morue ».

*

Durant les classes de la matinée, Sorgues fut distrait, s’attira des réprimandes. Au repas de midi, il ne toucha presque pas aux plats. Pendant la récréation de midi et demi à une heure et demie, il ne participa pas aux jeux, se tint à l’écart. L’après-midi, en classe d’histoire, interrogé sur le règne de Louis XIV, il bafouilla. En classe de mathématiques, envoyé au tableau noir, il « sécha » lamentablement. Il donnait l’impression d’entendre de travers les questions. Il faisait des réponses incohérentes.

Lors de la grande étude du soir, de cinq à huit, Mathieu Sorgues ne manifesta nullement l’intention de se mettre à ses devoirs. Il était abîmé dans une méditation qui menaçait de ne pas s’interrompre jusqu’à l’heure du dîner. M. Mirambeau, surveillant de dortoir, faisait dans la journée l’étude du soir. Un peu avant cinq heures et demie, après deux observations qu’il eut la gentillesse de venir adresser à voix basse au numéro 95, il se vit, quelque répugnance qu’il éprouvât à sévir, contraint d’ordonner :

– Sorgues, passez à la porte !

Cette phrase arrêta net le grincement léger des plumes courant sur le papier et le froissement des pages de manuels et de dictionnaires. « Passer à la porte » signifiait que l’on devait se rendre chez M. Planet, et faire l’aveu des causes qui avaient motivé cette sanction.

Le préfet de discipline, tout en vous caressant de son regard doux, vous « passait un savon », de cette voix dont l’inaltérable douceur impressionnait davantage que tout.

Il délivrait ensuite une autorisation de rentrer en étude : un redeat portant l’heure à une minute près. On n’avait plus qu’à regagner, séance tenante, la salle d’études, et remettre le redeat au répétiteur. Naturellement, l’affaire impliquait une sale note à la clé, avec mention au bulletin trimestriel. Et pour ce qui était de la prochaine promenade, on pouvait en faire son deuil : on était consigné d’office.

Le répétiteur donna, du bout d’un crayon, trois coups secs, sur son bureau.

– Allons, messieurs, allons… Au travail !

Soixante têtes s’inclinèrent ; le bruit studieux, fait de grincements de plume et de froissements de feuillets, reprit son train.

Le pupitre de Mathieu Sorgues se trouvait tout au fond de la salle d’études. L’élève se leva, gagna l’allée centrale, traversa d’un pas égal la vaste pièce, passa au pied de la chaire sans broncher ni même lever les yeux. M. Mirambeau eut le sentiment que Sorgues était déjà retombé au plus profond de son rêve, ou, plutôt, n’en était pas sorti. Il secoua le front avec tristesse. Sorgues… Un garçon intelligent…

Le numéro 95 ouvrit la porte, sortit, referma.

*

À huit heures, tandis que la cloche sonnait pour l’entrée au réfectoire, M. Mirambeau vint apporter son cahier de surveillance au préfet de discipline. Force lui fut de signaler que Mathieu Sorgues, mis à la porte de l’étude à cinq heures et demie, n’avait pas reparu.

– Comment cela ? s’étonna doucement M. Planet. Après que je l’ai eu sermonné une dizaine de minutes, je lui ai donné son redeat. Je me rappelle que ce dernier portait 5 h 45. J’ai regardé Sorgues s’éloigner, je l’ai vu parvenir à ce croisement de couloirs, tourner à gauche : il se rendait directement en étude…

Un bruit comparable à un fracas très assourdi de ressac sur une plage de galets s’entendit.

Sous la conduite du surveillant Lemmel, un homme d’une quarantaine d’années, de grande taille et à visage rougeaud, les collégiens défilaient le long d’une galerie menant de la salle d’études au réfectoire.

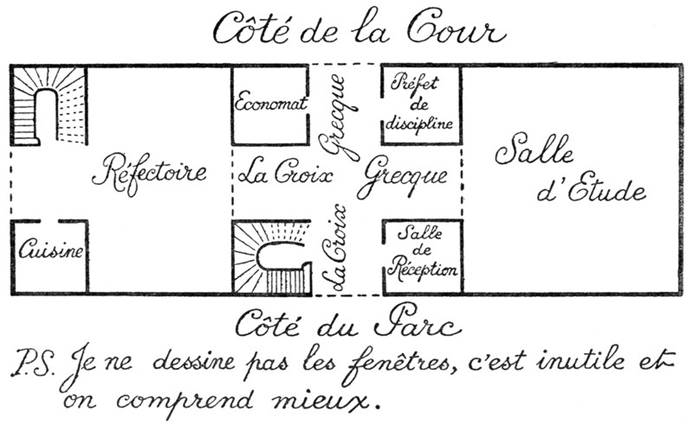

Une allée de longueur et de largeur égales, menant d’un côté aux cours de récréation et de l’autre au parc, coupait à angle droit, en son milieu, cette galerie. L’ensemble figurait une croix grecque.

MM. Planet et Mirambeau assistèrent au passage des collégiens, espérant apercevoir, revenu à la dernière minute, l’élève manquant. Ils ne le virent pas.

– Peut-être Sorgues a-t-il été pris d’un malaise subit ? suggéra M. Mirambeau.

En pensée, M. Planet revit le visage défait du numéro 95 lorsqu’il l’avait surpris au cours de la nuit, en pantalon et chaussettes, au seuil du vestiaire.

– Fort possible, murmura-t-il.

– Désirez-vous que je me rende à l’infirmerie, monsieur le préfet de discipline ?

– Merci, monsieur Mirambeau, j’irai moi-même, souffla M. Planet.

Il s’éloigna.

La porte de l’économat s’ouvrit. M. Donadieu, un vieil homme barbu qui occupait ses loisirs à faire de la reliure, s’avança en trottinant vers le répétiteur. Il sentait la seccotine. Il s’essuyait les doigts à son mouchoir.

– Je ne suis pas en retard ? s’inquiéta-t-il.

C’était un anxieux. Il se tourmentait pour des riens. Tous deux pénétrèrent au réfectoire et vinrent s’asseoir à une longue table. À Saint-Agil, le directeur, le préfet de discipline, l’économe et les répétiteurs-surveillants, au nombre de trois, prenaient leurs repas et étaient logés dans l’établissement. Tous étaient célibataires. Seuls, les divers professeurs habitaient en ville.

L’escalier sonna sous un pas rapide. M. Boisse, le directeur, venait de quitter sa chambre du premier et descendait.

Au réfectoire, les plats circulaient. Les élèves n’avaient pas le droit de parler au dîner. Un rhétoricien, installé dans une chaire surélevée, avait ouvert un livre à une page marquée d’un signet. Il commença de lire, d’une voix sans chaleur :

« EN AMÉRIQUE :

« DE NEW YORK

« À LA NOUVELLE-ORLÉANS,

« par Jules Huret.

« Chapitre premier.

« Premières impressions.

« Que je vous dise d’abord que j’ai raté mon entrée à New York. Il faisait du brouillard et c’était dimanche. Je suis donc dispensé de refaire la description classique du pont de Brooklyn… »

À l’exception de deux collégiens qui les recueillaient avec une extrême attention, ces phrases tombaient au milieu d’une indifférence totale.

M. Mirambeau dépliait sa serviette, approchait son assiette de la soupière. Un coup d’œil lui avait suffi pour constater que la place de Mathieu Sorgues était vide.

M. Donadieu se pencha de son côté :

– J’ai passé une triste nuit. Cauchemars sur cauchemars. Respiration difficile. Avec ce polype, n’est-ce pas…

Il tapota sa narine droite.

– Je vous souhaite de n’avoir jamais à connaître par expérience les ennuis que peut causer un polype, mon bon ami !

– Moi, ma foi, j’ai dormi comme un sapeur, répliqua M. Mirambeau, sans se rendre compte de la cruauté de sa réponse.

Le directeur, un homme à barbiche, au regard sévère, au verbe et au geste tranchants, mangeait du bout des dents. M. Lemmel, le surveillant rougeaud, emplissait les verres de M. Mirambeau et de M. Donadieu, mais se contentait d’une goutte de vin dans son propre verre qu’il achevait de remplir d’eau. À sa gauche se tenait le troisième surveillant, M. Benassis, un gringalet olivâtre aux cheveux crépus. Les élèves l’appelaient « Face de rat ».

Dans la chaire, le rhétoricien se délectait à l’avance à la pensée du bon repas qu’il allait faire tout à l’heure, après le départ de ses camarades, et poursuivait la lecture de la relation de voyage de Jules Huret aux États-Unis.

« Déjà, les lumières s’allumaient du côté de New York. Paris, vu le soir des hauteurs de Montmartre, n’est rien en comparaison de ceci. C’est le colossal et le démesuré qui deviennent de la beauté. Une beauté énorme, écrasante, splendide… »

M. Planet entra, contourna la table, vint prendre place au côté de M. Boisse.

– L’élève Mathieu Sorgues a disparu, monsieur le directeur, chuchota-t-il. Nul ne l’a vu depuis six heures moins un quart. Croyant d’abord à une indisposition, je me suis rendu à l’infirmerie, mais j’ai appris que Sorgues ne s’y est pas présenté. Je viens de constater dans son vestiaire que sa casquette manque. Le concierge n’a pas vu l’enfant quitter la pension ; Sorgues est sorti en cachette ; il s’agit évidemment d’une fugue. Dans la journée, cet élève, après s’être attiré plusieurs réprimandes pour dissipation ou paresse, a eu, en salle d’études, une conduite qui lui a valu d’être mis à la porte à cinq heures et demie. De là à un coup de tête…

M. Boisse repoussa nerveusement son assiette.

– Je constate que le mauvais esprit gagne de proche en proche, comme le feu dans la paille.

M. Boisse avait le goût des comparaisons faciles.

– Il va falloir sévir. Extirper le mal jusqu’à la racine. Si l’on n’y prend garde, l’indiscipline se développe avec la rapidité du chiendent.

– Oui, monsieur le directeur. À mon sens…

– Demain, coupa M. Boisse, je vous ferai part de mes décisions. Pour le présent, que l’on opère encore des recherches, que l’on questionne les camarades préférés de Sorgues : il se peut qu’il les ait mis au courant de son projet de fuite. Également, envoyez quelqu’un à la gare. Et avisez-moi des résultats.

M. Mirambeau avait surpris des bribes de cette conversation.

– L’élève Sorgues s’est sauvé de la pension, souffla-t-il à l’oreille de M. Donadieu.

Celui-ci sursauta.

– Qui cela ? Sorgues ? Ah ! oui… le petit 95, de la classe de troisième…

L’économe passait ses journées à des opérations de comptabilité : les numéros des élèves lui disaient plus que leurs noms.

– Le petit 95, enfui ? Un si bon sujet ! C’est affolant ! Où allons-nous, mon Dieu ?

– Où nous allons ? répéta M. Benassis, qui n’avait entendu que les derniers mots et les interprétait à sa manière : à la guerre, pardi ! Et rondement ! Une jolie guerre d’extermination d’une technicité, qui ne laissera rien à désirer, soyez tranquille !

– Jamais je ne croirai cela ! J’espère bien ne pas revoir cette abomination ! gémit M. Donadieu. Si vous y aviez été, comme moi, monsieur Benassis, vous n’en parleriez pas avec cette légèreté !

– Mais il suffit d’ouvrir un journal et de jeter un coup d’œil sur la politique extérieure ! Il y a en ce moment en Europe une tension… la guerre est inévitable ! Cela crève les yeux. Les armements de l’Allemagne…

M. Benassis traînait toujours dans ses poches une demi-douzaine de journaux d’opinions opposées. Il les lisait scrupuleusement. La pensée de la guerre ne le quittait pas, lui valait des insomnies ; il en parlait à tout propos, avec un air farouche.

– Bah ! plaisanta M. Mirambeau en se versant un grand verre de vin, en voici toujours un que les Prussiens n’auront pas !

M. Lemmel avança son verre, d’un geste empreint d’une sorte de timidité étrange.

– Une goutte, s’il vous plaît, monsieur Mirambeau. Rien qu’une goutte. Là !… là !… Merci.

Sur les bancs des écoliers, un chuchotement courait, imperceptible parmi le tintement des fourchettes contre la faïence.

« Paraît que Sorgues a sauté le mur… »

M. Planet se leva, frappa dans ses mains : le dîner était fini. Une cloche sonna pour la montée aux dortoirs. Les rangs se formèrent et ce fut de nouveau, dans les couloirs sonores et les escaliers gémissants, ce bruit de mer que fait une troupe en marche.

La disparition du numéro 95 se confirma. Nulle part dans l’établissement on ne put le découvrir. Il n’avait fait de confidences à aucun de ses camarades. À la gare, il fut impossible de savoir s’il avait pris un train : tant de collégiens aux uniformes si semblables circulaient journellement… D’ailleurs, l’élève avait-il de l’argent ? On l’ignorait. M. Boisse rédigea, à l’adresse du père de Mathieu Sorgues, agriculteur dans le Poitou, une lettre l’informant de la fugue de son fils et émettant l’hypothèse qu’il allait, selon toute vraisemblance, recevoir incessamment, sinon la visite, du moins des nouvelles de l’élève enfui.

Dans le pupitre du numéro 95, on ne trouva rien qui parût digne de retenir l’attention : le matériel ordinaire des écoliers : cahiers, crayons, gommes, règles, buvard, les manuels, traités et précis en usage à la pension, enfin une carte des États-Unis arrachée d’un atlas, un indicateur Chaix périmé, des prospectus publicitaires de diverses compagnies de navigation et un vieux catalogue de la Manufacture Française d’Armes et Cycles de Saint-Étienne.

CHICHE-CAPON

« EN AMÉRIQUE :

« DE NEW YORK

« À LA NOUVELLE-ORLÉANS,

« par Jules Huret.

« CINCINNATI :

« Des mentons carrés, proéminents. Des bouches qui mâchonnent continuellement le chewing-gum. Le chewing-gum se vend par petites tablettes dures et minces chez tous les droguistes. La consommation en est colossale… »

M. Donadieu prit une tranche minuscule de pain dans la corbeille.

– Des nouvelles du petit 95 ? demanda-t-il à M. Mirambeau.

– Pas que je sache. Il est encore trop tôt, il n’est parti qu’avant-hier soir.

M. Mirambeau se versa une large rasade.

– Monsieur Lemmel… Je vois que votre verre est vide.

– Non, merci. Sans façon…

Le directeur, assis très droit, appuyait, tout en mangeant, un regard sévère sur la masse des élèves, mais n’en voyait, à proprement parler, aucun.

Le préfet de discipline, un peu courbé, émiettait machinalement du pain. Il semblait ne pas voir au-delà de son assiette, mais son regard enregistrait tout ce qui se passait dans la salle.

« Cincinnati est le type accompli de la ville américaine. Les rues sont droites, comme partout dans ce pays. Les hommes sont complètement rasés. Un flegme à toute épreuve… »

C’était, ce soir-là, un élève de troisième, André Baume, qui laissait tomber ce texte, du haut de la chaire.

Il lisait avec feu, détachant chaque syllabe, donnant aux mots leur plein sens. Parfois, il levait le front et adressait un signe d’intelligence à un condisciple qui souriait et clignait de l’œil en réponse.

André Baume portait le numéro 7 à Saint-Agil. Un nez busqué et des yeux hardis donnaient une physionomie curieuse à ce grand garçon brun de seize ans. Il affichait énormément d’assurance et de désinvolture. Un « type culotté ». On l’admirait.

– Quelles nouvelles en fait de politique extérieure ? s’enquit M. Mirambeau.

– Infectes, aujourd’hui plus qu’hier, et bien moins que demain, jeta M. Benassis.

M. Mirambeau n’avait posé la question que par politesse. Il n’insista pas. D’ailleurs, le repas s’achevait.

M. Planet se leva, frappa dans ses mains ; une cloche sonna.

En passant au pied de la chaire, l’élève avec lequel André Baume avait échangé des signes pendant le dîner hocha affirmativement la tête, tandis qu’il faisait : « oui ! » des lèvres.

Cet élève s’appelait Philippe Macroy. Sur ses cahiers de brouillon, ses couvre-livres, sur les billets qu’il adressait en cachette à ses camarades, il écrivait son nom ainsi : Phil. Mac Roy. Il avait le numéro 22 et était en troisième.

Encore plus grand que Baume, il était blond, avec un visage en lame de couteau. Un reste de strabisme l’obligeait à porter des lunettes. Elles étaient cerclées d’écaille : il n’en était pas peu fier. Comme ses amis Sorgues et Baume, il avait environ seize ans. Comme eux, il mâchait des tablettes de chewing-gum « pour activer le développement des maxillaires » et se donner « l’air énergique ». Comme eux, il cachait au fond de son pupitre, en salle d’études, une carte des États-Unis d’Amérique, un indicateur Chaix, des prospectus de compagnies de navigation et un catalogue de la Manufacture d’Armes et Cycles de Saint-Étienne.

En se mettant au lit, il garda son pantalon et ses chaussettes.

*

Vers onze heures et demie, après une ronde du préfet de discipline, il se leva, sortit furtivement, descendit l’escalier. Avant de traverser la salle de jeux, il colla son oreille à la porte de l’économe. Il accomplissait dans un ordre identique les mêmes gestes qu’avait accomplis, deux nuits auparavant, Mathieu Sorgues.

Des bruits de sifflet, réguliers, arrivaient de la chambre de M. Donadieu : l’homme au polype dormait. Tout allait bien.

Macroy pénétra dans la classe de sciences naturelles. Il était initié à son mystère et connaissait les rites. Il retira le coffret de dessous l’estrade, installa le squelette devant la chaire et planta une bougie dans la boîte crânienne. Puis, ayant allumé une cigarette, il ouvrit le coffret de carton bouilli.

Ses traits exprimèrent du désappointement. Quelque chose, qu’il s’attendait à découvrir dans la boîte, ne s’y trouvait pas.

Il grogna, sortit le gros cahier, lut les dernières lignes que Mathieu Sorgues avait écrites à l’encre bleue, réfléchit, puis grogna encore.

Il prit une feuille de papier blanc, choisit un porte-plume, le trempa dans l’encre rouge et écrivit :

PROCÈS-VERBAL CONCERNANT LA DISPARITION DU NUMÉRO 95

« Je, soussigné, numéro 22, m’étant rendu nuitamment à la classe de sciences naturelles, ai constaté que le numéro 95, déjà coupable d’avoir nourri secrètement un projet d’évasion de Saint-Agil, rue Croix-Saint-Loup, à Meaux, Seine-et-Marne, France, et de l’avoir mis à exécution dans l’après-midi du 12 courant, à 6 heures moins le quart, sans avoir au préalable informé de sa décision le Comité des Chiche-Capon et soumis son plan à la discussion, conformément aux statuts, a aggravé son cas en omettant même de laisser dans le coffre des Chiche-Capon une note destinée à expliquer et justifier sa conduite.

« En conséquence :

« Décide, en complet accord avec le numéro 7, d’infliger un blâme sévère au numéro 95. Des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation pure et simple suivront, si le numéro 95 persiste dans son silence.

« Rédigé par moi, à minuit, dans la classe de sciences naturelles de Saint-Agil, – Martin, squelette, étant présent, – et pour être versé aux archives.

« Le 14 juin de l’an III de l’Hégire des Chiche-Capon. »

Il pressa sur la feuille un timbre de caoutchouc qui laissa, en violet, l’inscription suivante :

CHICHE-CAPON

Au dos de la feuille, dans l’angle droit supérieur, il inscrivit son numéro : 22

Puis il prit une autre feuille et, à l’encre noire, écrivit :

PREMIÈRE NOTE CONCERNANT LA DISPARITION DU NUMÉRO 95

« Il est évident que le numéro 95 s’est enfui dans le but de rallier les États-Unis d’Amérique. Bien que je le souhaite, je ne crois sincèrement pas qu’il y parvienne. D’abord, le numéro 95, par lui-même, et en raison de ses qualités d’imagination, manque trop d’esprit pratique pour mener à bien une pareille tentative. Il n’avait pas d’argent : où en trouvera-t-il ? Pas de passeport : comment s’en fera-t-il délivrer un ? Il n’a même pas songé à se procurer un faux état civil (Il nous l’aurait dit, tout de même, j’espère !). Il ne peut donc pas songer à s’embarquer régulièrement. Et le bagage indispensable ? Il n’a même pas le bagage indispensable ! En admettant qu’il réussisse à gagner Le Havre ou un port quelconque, peut-il prendre du service en tant que mousse ou homme à tout faire sur un cargo ? Pas une chance sur mille ! Sa faible constitution le fera refuser. Reste une possibilité : qu’il se cache à bord d’un paquebot et fasse la traversée comme « stowaway ». Mais manger ? Comment se débrouillera-t-il ? Et même si, d’une façon ou d’une autre, il arrive à tenir le coup jusqu’à New York ? Les formalités de débarquement, la vérification des identités ? Ils sont très stricts, là-bas. De plus, il n’a pas de répondant aux U.S.A. Enfin, son anglais est très insuffisant.

« Conclusion pratique :

« Cette tentative est vouée à un échec certain.

« Rédigé par moi, à minuit, etc. »

Il se relut, data, apposa le cachet des Chiche-Capon, marqua son numéro au dos du document, plaça les deux feuillets dans le coffret, rangea toutes choses et, furtivement, comme il était venu, remonta au dortoir.

Il se pencha au chevet de Baume. Le numéro 7 ne dormait pas. Il attendait son retour. Macroy lui coula à l’oreille : « Demain, on aura à causer », et s’en fut se remettre au lit.

À cette même minute, une forme se mouvait précautionneusement dans le couloir du second. Une main ouvrait sans bruit la porte de la classe de sciences naturelles. Un briquet claquait, sa lueur frappait un placard vitré, tirait de la nuit le rictus horrible du squelette que les élèves, depuis des années, avaient baptisé Martin.

*

Dans la journée qui suivit la nuit où il s’était rendu à la classe de sciences naturelles pour y rédiger, Martin squelette étant présent, un procès-verbal et une note au sujet de la disparition du numéro 95, Macroy eut une longue conversation avec Baume, à la grande récréation de midi et demi.

– Hello, André !

– Hello, Mac !

– C’est tout de même épatant qu’il ait filé le premier, lui !

– Plutôt ! J’ai l’intention d’aller dans la classe de sciences, cette nuit. Il faut que j’établisse une note critique. J’ai déjà fait quelques déductions. Primo, il ressort de la déclaration du portier…

Sous le préau des élèves faisaient des agrès, de la barre fixe, grimpaient à la corde lisse, sous la direction d’un moniteur rondelet et bas sur pattes.

D’autres bavardaient, entre deux parties de barres.

– Son petit nom, c’est Liliane, mon vieux ! Elle danse tous les soirs aux Folies-Bergère.

– Moi, ma cousine s’appelle Madeleine. Elle…

– Hé, Mercier, comment va Bobby ?

– Dis donc, Nercerot, t’as vu comment que le record de l’heure sans entraîneurs a failli en prendre un coup dimanche, à Marseille ?

– En tout cas, déclarait Macroy à Baume, je continue à potasser le catalogue des Armes et Cycles. Dès que notre liste sera au point, j’étudierai la question réalisations ; on établira un plan méthodique.

– Vingt-deux ! Le Cafard s’amène…

On surnommait le Cafard un élève de quatrième à mine pointue et aux allures hésitantes de bête fureteuse. Il s’appelait Hippolyte Fermier. Son père était, dans la politique, un gros agent électoral. Toujours aux aguets, le Cafard faisait des rapportages, non pas auprès de M. Planet ni de M. Mirambeau qui eussent refusé de l’entendre, mais au surveillant Benassis. On l’évitait.

– Well ! Vieux Mac ! Veux-tu mon avis ? Sorgues n’est pas parti pour l’Amérique, reprit Baume. Je te fais le pari que…

Le tintement de la cloche interrompit la phrase. Les rangs se formèrent. Macroy se tenait devant Baume. Tandis que le surveillant, M. Lemmel, regardait d’un autre côté, Macroy détourna vivement la tête et remua les mâchoires avec énergie. Baume comprit, chercha dans sa poche, en tira une tablette de chewing-gum qu’il coula dans la main de son camarade. Aussitôt il se dit :

– Flûte !

M. Planet, surgi comme par enchantement, avait surpris le geste. M. Lemmel choqua ses paumes l’une contre l’autre ; les élèves se mirent en marche vers la salle d’étude. Quatre ou cinq externes arrivaient au trot, prenaient la file. Au moment où le dernier, un certain Simon, passa le seuil du vestibule, il tendit furtivement à M. Lemmel un paquet que celui-ci dissimula sous son veston.

Dans sa chambre, au second, M. Lemmel développa le paquet. C’était une bouteille de rhum.

Lui qui, aux repas, ne prenait que de l’eau rougie, se versa un plein verre d’alcool. Il se tenait assis sur son lit. Ses regards ne quittaient pas la porte. À deux reprises, ayant perçu un bruit de pas dans le couloir, il dissimula, d’un geste fébrile, le verre derrière une pile de livres.

Ce soir-là, durant le dîner, ce fut à Macroy qu’incomba la charge de poursuivre, dans la chaire surélevée, la lecture de la relation de voyage de Jules Huret en Amérique.

« La police privée.

« L’Agence Pinkerton.

« Le bureau central de l’agence Pinkerton est situé à New York, n° 57 Broadway, en plein centre des affaires, au milieu de toutes les banques, qui sont ses meilleurs clients. M. Bangs est le policier le plus habile de la maison Pinkerton. L’agence emploie huit cents détectives, – the best in the world. »

André Baume recueillait ces phrases avec une attention passionnée ; il eût plutôt perdu une bouchée qu’un mot.

André Baume, Philippe Macroy, dit Phil Mac Roy, et Mathieu Sorgues, le collégien disparu, rêvaient du pays des cités géantes, des gratte-ciel, des ascenseurs bolides, du whisky ; le pays où l’on réalise toutes choses plus rapidement et « en plus grand » que partout ailleurs, où chaque homme est glabre, porte la mâchoire carrée, la cravate flottante, des chaussures jaunes, pas de bretelles, où les affaires, monumentales comme le reste, se traitent, – « Hello, boy ! » – en deux coups de cuiller à pot, les pieds sur le bureau, – « Well ! Well ! » – entre deux giclées de jus de tabac, – « All right ! » – le pays où, rien que dans les bouches, il se trouve plus d’or que dans les caves de la Banque de France et où l’on « a », comme l’on veut, n’importe quel policeman, avec un cigare !

La lecture du voyage de Huret n’était pas à l’origine de cette obsession du Nouveau Monde qui alimentait les méditations secrètes de Sorgues, Macroy et Baume. Au contraire. Elle en était la conséquence. Il y avait trois ans que les collégiens communiaient dans un même amour pour les États-Unis et c’était à la suite d’une démarche de leur part auprès du professeur de géographie que cet ouvrage avait été extrait de la bibliothèque pour être lu publiquement.

Durant la nuit, Baume, fidèle à sa décision, s’en fut, dans la classe de sciences, le squelette faisant office à la fois de témoin et de bougeoir, rédiger une note « critique » sur la disparition du numéro 95. Il conclut à l’arrivée imminente à la pension d’une lettre du père de Sorgues annonçant le retour du fugitif. Puis, comme Philippe Macroy la nuit précédente, il data le document :

« Le quinze juin de l’an III de l’Hégire des Chiche-Capon » et inscrivit au dos son numéro : 7.

Dans le couloir, il entendit une série de bruits bizarres. D’abord troublé, il se rassura et alla jusqu’à s’avancer dans la direction d’où provenaient ces bruits. Cette audacieuse investigation, qui lui faisait courir un frisson agréable le long de l’échine, le conduisit, tout au fond de la galerie, près de la porte de M. Lemmel. Par le trou de la serrure, Baume aperçut le surveillant assis sur son lit et tenant un verre à demi plein. Sur la table, il y avait une bouteille. M. Lemmel considérait son verre, et riait. Mais quelque chose de nerveux, dans ce rire, causa au numéro 7 un sentiment d’obscur malaise. Le rire de M. Lemmel était lugubre, et l’expression de cet homme à face rougeaude, qui buvait seul, était l’expression d’un homme qui a peur.

Sur un mouvement imprudent du numéro 7, le parquet du couloir gémit. M. Lemmel sursauta, dressa la tête, fixa la porte avec un air de bête traquée. Baume s’esquiva sur la pointe des pieds. Il perçut un claquement et se retourna : M. Lemmel était venu sur son seuil et épiait.

Le numéro 7 passa devant la chambre de M. Donadieu ; le bruit rassurant de la respiration sifflante de l’économe lui parvint.

Mais, comme il allait entamer l’ascension de l’escalier, un grincement léger, à l’étage supérieur, l’obligea à rebrousser chemin : M. Planet venait de visiter le dortoir. Heureusement, avant de quitter son lit, Baume avait pris la précaution de coucher en long le traversin et de ramener le drap très haut. Le préfet de discipline n’y avait sûrement vu que du feu…

Le numéro 7 dut traverser de nouveau la salle de jeux afin de grimper au troisième par l’escalier principal. Là, sur le palier, il perçut un autre ricanement qui le glaça. Ce rire venait de la chambre de M. Benassis. Que pouvait faire chez lui, à cette heure, M. Benassis, qui avait la surveillance du dortoir des petits ? Un coup d’œil par le trou de la serrure donna à Baume la réponse : le surveillant olivâtre lisait des journaux. Il en avait étalé une demi-douzaine sur sa table et découpait des articles qu’il classait dans diverses chemises où s’en trouvaient déjà quantité d’autres. Toutes ces coupures, il va sans dire, relatives à la guerre « imminente ». Les traits de M. Benassis exprimaient une sorte de volupté haineuse.

*

Contrairement aux prévisions de Baume, les jours s’écoulèrent sans apporter de nouvelles du numéro 95.

– C’est extraordinaire ! Tout à fait extraordinaire ! Je connais mon gamin, vous pensez…

Au rez-de-chaussée, dans une pièce où l’on recevait les parents des collégiens, et où les professeurs se réunissaient pour les conseils de discipline lorsque l’on devait statuer sur un manquement grave à la règle, le père de Mathieu Sorgues, le commissaire de police de Meaux, M. Boisse, M. Donadieu et M. Planet conféraient.

– Au début, monsieur le directeur, lorsque j’ai reçu votre lettre, j’ai été surpris évidemment, mais l’idée ne m’est pas venue de m’inquiéter. Mathieu avait fait une bêtise : je lui frictionnerais sérieusement les oreilles. Mais voilà neuf jours qu’il a disparu ! Depuis ce temps, pas de nouvelles. Jamais il ne m’aurait fait ça ! Il s’est sûrement passé quelque chose qui n’est pas naturel. Plaît-il, monsieur l’Économe ?

– Je demandais si ce malheureux petit avait de l’argent, à votre connaissance ?

L’émotion de M. Donadieu, qui imaginait déjà les pires catastrophes, le faisait balbutier.

– Je lui avais envoyé une vingtaine de francs en mai, répondit le père.

– Vingt francs ! Mazette ! Un gamin va loin avec vingt francs, fit le commissaire.

M. Boisse feuilletait un registre.

– Quelle sorte d’enfant est-ce ? reprit le commissaire. Le genre forte tête ?

– Pas du tout, protesta M. Sorgues.

Le directeur approuva.

– Un excellent petit, le 95, appuya M. Donadieu, dont les mains tremblaient.

– Le genre sainte nitouche, peut-être ?

Le père haussa une épaule.

– Nullement ! dit M. Boisse.

– Non ? Alors ? Renfermé ? Ce que j’en dis, monsieur Sorgues, – vous saisissez… Je dois tout examiner.

– Sorgues n’était pas renfermé, déclara M. Boisse. Un enfant normal, sain, aimant à jouer. Bon élève, par ailleurs. J’ai là ses notes. Fort en grammaire, fort en latin, moyen en grec, médiocre en mathématiques, mais dans les premiers en devoirs de français.

Le père tourmentait les pointes de ses moustaches retombantes à la gauloise. Il était rongé d’anxiété ; pourtant les paroles du directeur lui faisaient plaisir.

– Une affaire sentimentale ? suggéra le commissaire.

– Certainement pas ! Voyons, monsieur le commissaire !

– Hé ! Sait-on ? Quel âge au juste ?

– Seize ans seulement.

– Hé bien, seize ans… À seize ans, moi, je vous prie de croire que… Le cerveau a la fermentation bigrement rapide, à seize ans ! Une fillette… Et vingt francs, n’oublions pas ! Mais voyons autre chose… Était-il du genre influençable ?

– Pas spécialement. Tous les enfants s’influencent entre eux.

– Ses amis ? Je veux dire : ceux de ses camarades qu’il fréquentait le plus volontiers…

– Sorgues était très lié avec Baume et Macroy, fit M. Planet qui, jusque-là, n’avait presque pas ouvert la bouche.

– Le 7 et le 22, murmura pour lui-même M. Donadieu, selon l’habitude qu’il avait de mettre des numéros, plutôt que des noms, sur les physionomies.

– J’aimerais voir ces loustics, dit le commissaire. Vous les avez interrogés, naturellement, monsieur le directeur ?

– Le jour même de la disparition. Ils m’ont assuré que Sorgues ne leur avait fait part d’aucun projet de fuite.

– Assuré… Assuré…

On fit comparaître, séparément, Baume et Macroy. Le commissaire usa d’intimidation. Le directeur fit appel à leurs bons sentiments : angoisse du père de leur condisciple, etc. Ils affirmèrent ne rien savoir des circonstances de la disparition du numéro 95, et ignorer tout de son sort. Ils se gardèrent de révéler l’association secrète des Chiche-Capon non plus que le projet de départ pour les États-Unis, estimant que si le numéro 95 était réellement en route pour le pays des dollars, il ne fallait à aucun prix risquer de provoquer l’échec de sa tentative, et que si sa disparition avait une cause différente il était parfaitement inutile et dangereux à tous égards de dévoiler l’existence de la bande des Chiche-Capon et son programme.

– Drôles de petits bougres ! conclut le commissaire. Auriez-vous une bonne photo de votre fils, monsieur Sorgues ?

Le père tendit un carton.

– Sacré bonhomme ! grommela le magistrat. Malin, hein ? Futé, hein ?

– Peuh… fit le père.

– L’imagination, observa M. Planet, voilà, à la fois, la grande qualité et le grand défaut de Sorgues.

– Oui-da ! L’imagination… lâcha le commissaire. J’estime que vous venez de dire le mot qui éclaire l’affaire, monsieur Planet. On a seize ans… On cultive des conversations qui montent au cerveau… L’imagination s’en mêle. Sorgues a été surpris par M. Planet en flagrant délit de vadrouillade nocturne dans les couloirs où il avait sans doute pris l’habitude d’aller tirer quelques goulées de fumée, avant de dormir.

« Ajoutez à cela une mauvaise journée : sales notes en classe, sales notes à l’étude, mise à la porte par-dessus le marché, « savon » de M. le préfet de discipline pour compléter… et vingt francs en poche. Inutile de chercher plus loin. Monsieur se sentait à l’étroit, Monsieur rêvait de voler de ses propres ailes. Monsieur a pris la clé des champs ! On n’a pas vu le gamin, à la gare ? Parbleu ! Souci d’économie ! Il aura rallié la capitale à pied ! Rien ne le pressait. Seulement, on se lasse vite de vivre de pain, de chocolat et d’eau.

– Vous devez avoir raison, monsieur le commissaire. Vous avez raison, sûrement, dit le père avec une expression sceptique démentant ses paroles. Tout de même, je ne m’attendais pas à cela de sa part. Neuf jours sans nouvelles… Enfin… Il faut attendre encore…

Il prit son chapeau, tourmenta ses moustaches.

– S’il y avait du neuf, je vous serais reconnaissant…

– Cela va sans dire. Et si, de votre côté…

Le père s’éloigna tandis que la cloche sonnait pour marquer le passage de la salle d’études au réfectoire.

*

– Je n’ai pas voulu ajouter à l’inquiétude et à l’affliction de M. Sorgues, murmura dans le couloir M. Boisse, mais je dois avouer que ce silence de neuf jours ne me paraît pas naturel, à moi non plus.

On entendait des bruits de livres refermés, de pupitres claqués, des raclements de chaussures. Puis la voix bonasse de M. Mirambeau :

– Allons, messieurs, un peu de silence !

– Que voulez-vous dire ? chuchota le commissaire. Résolution désespérée ? Il était neurasthénique ?

– Non certes ! Tant s’en faut ! Heureux de vivre, au contraire. Mais, que sais-je – un mauvais coup ? Un accident ?

– Nous l’aurions appris ! Les mauvaises nouvelles vont vite.

Le commissaire glissa ses mains dans ses poches, bomba l’abdomen, se haussa avantageusement sur la pointe des pieds, puis retomba sur les talons, où il se tint en équilibre quelques secondes avant de reprendre son mouvement d’ascension sur les pointes. Il n’était pas ridicule. C’était un brave homme, simple d’allures, pas plus bête qu’un autre.

– En somme, monsieur le préfet de discipline, vous avez été le dernier à voir l’élève Sorgues ?

M. Lemmel passa. Il venait prendre les élèves pour les conduire au réfectoire. On le vit reparaître presque aussitôt. Il marchait à reculons, faisant face à la double rangée de collégiens qui avançaient dans un bruit de vagues molles.

– Ah, voici nos oiseaux !

Cette exclamation du commissaire s’appliquait à Macroy et Baume qui venaient en queue du défilé.

– Oui, décidément, marmonna le magistrat, je lui trouve un œil bizarre, à ce… comment l’appelez-vous déjà ?… à ce Baume. Bizarre, bizarre, bizarre…

*

Une semaine s’écoula. On touchait à la fin juin.

Grincement hargneux de la crécelle, à l’aube.

Tintement de cloche pour l’entrée en étude, l’entrée en classe, l’entrée au réfectoire. Cloche pour annoncer les récréations, délier toutes ces jeunes jambes où s’impatientent les milliards de fourmis du sang ; cloche encore pour interrompre les jeux, arrêter en plein élan les galopades, couper net les cris, au ras des dents. Cloche de nouveau pour l’entrée en classe, l’entrée en étude, l’entrée au réfectoire. Cloche, enfin, pour le dortoir où chacun, avant le sommeil et le cortège des songes incontrôlables, va pouvoir revenir à son rêve préféré, l’embellir, par petites touches, comme l’un de ces livres d’images où le dessin, seul, est donné, et que chacun rehausse des couleurs de son choix.

Le petit Mercier, de la sixième, garde un hanneton dans une boîte percée de trous. Au dortoir, il pense à son hanneton qu’il appelle Bobby. Il fait des projets d’avenir pour lui ; il se propose de lui apprendre des tours.

Desaint, de la troisième, fait collection de timbres-poste. Il étudie la géographie dans son album bien plutôt que dans ses atlas. Avant de s’endormir, il passe en revue toutes les nations de la terre.

Renaud, de la seconde, que l’on appelle « le Gommeux », à cause des soins infinis qu’il apporte à sa toilette, cache dans une poche secrète de son portefeuille la photo d’une étoile de music-hall. Il lui a écrit, il y a quelques mois. Elle n’a pas encore répondu. Mais il ne désespère pas. Et, chaque soir, sa dernière pensée est pour elle.

Nercerot, de la quatrième, lit des feuilles de sport que lui refile clandestinement un externe. À la dérobée, il se masse les mollets, les cuisses, exécute des mouvements respiratoires. Chaque semaine, il prend ses mensurations, à l’aide de bouts de ficelle où des nœuds lui servent de points de repère. Le soir, il se voit champion cycliste : il gagne Bordeaux-Paris, le Tour de France, dans un fauteuil, avec des tapées de minutes d’avance.

Crécelle… Cloche… Crécelle…

Le jeudi, promenade.

Le dimanche, promenade.

Cloche… Crécelle… Cloche…

Tout doucettement, les grandes vacances arrivent.

Chaque soir, on raye un jour, au crayon bleu, sur un calendrier que l’on s’est fabriqué à l’encre rouge.

Encore un mois et ce sera la fuite, la grande fuite !

M. Lemmel, toujours d’une sobriété exemplaire au réfectoire, continuait à boire du rhum en secret. M. Donadieu continuait à consacrer à ses travaux de reliure tous les loisirs que lui laissait la comptabilité. L’économat était empuanti d’une tenace odeur de seccotine.

Philippe Macroy et André Baume se livraient encore à des expéditions nocturnes dans la classe de sciences naturelles, – toutefois moins fréquemment.

Aucune nouvelle de Mathieu Sorgues, aucune indication susceptible d’orienter les recherches. Le père se désolait.

Enfin, pourtant, arriva un renseignement.

Un très jeune élève de cinquième du collège Bossuet certifia que, le jour de la disparition, il avait fait le voyage de Meaux à Paris dans le même compartiment que Sorgues, dans l’express de sept heures douze venant de Nancy. Sur le vu d’une photo, il reconnut formellement l’élève de Saint-Agil. Le fait qu’il n’eût, jusqu’alors, pas relaté l’événement s’expliquait très simplement. Il était tombé malade et tandis que l’on questionnait les élèves des divers collèges qui avaient eu l’occasion de se trouver à la gare de Meaux dans la soirée du 12 juin, on avait oublié de l’interroger.

– Sorgues, déclara-t-il, lui avait paru « exalté » (il voulait dire nerveux). Il ne tenait pas en place, quittait à tout instant la banquette pour aller se pencher à la portière, revenait s’asseoir, repartait, arpentait le couloir. Il affichait des airs supérieurs.

Bien que les deux enfants ne se connussent pas, le petit avait tenté d’engager la conversation.

– Vous êtes de Saint-Agil ? Moi, de Bossuet.

– Je vois !

– Je vais à Paris chez ma grand-mère qui est très souffrante. Et vous ?

– Moi aussi.

– Ah ! Votre grand-mère est souffrante ?

Sorgues avait éclaté de rire.

– Elle n’est pas souffrante. Elle est morte !

– Vous allez à l’enterrement, alors ?

Sorgues avait tiré de sa poche un paquet de cigarettes étrangères, en avait allumé une. Son ton s’était fait sarcastique.

– Je ne vais pas précisément à l’enterrement… Je vais au mariage !

– Au mariage de votre grand-mère ? Mais si elle est morte !

– C’est-à-dire qu’elle est morte il y a dix-huit ans ! Je vais au mariage de ma sœur.

– Oh, je comprends !

Sorgues mentait, il n’avait pas de sœur.

– Elle s’appelle comment, votre sœur ?

– Athalie…

– Athalie ? Non ! Vous blaguez ! Athalie, comme dans Racine ?…

– Vraiment. Et son fiancé s’appelle Vercingétorix ! Quel couple, hein ?

Le petit, comprenant qu’on se moquait de lui, n’avait plus ouvert la bouche.

À la gare de l’Est, Sorgues était descendu du wagon sans proférer une parole ni tendre la main. Il s’était fondu dans la cohue des voyageurs.

Du moins, un point était-il établi. Il s’agissait bien d’une fugue. L’état « d’exaltation » du numéro 95, ses « airs supérieurs » s’expliquaient de reste. Il venait d’accomplir un acte héroïque. Il s’était « débiné » de la boîte ! Dans l’express, avec quelle jubilation n’avait-il pas dû se représenter « la tête » que faisaient, à Saint-Agil, le père Boisse, ce pète-sec, le père Planet, dont le dernier « savon » était encore frais, Mirambeau, qui avait mis le numéro 95 à la porte de l’étude, et le crépu Benassis, et le rougeaud Lemmel ! Et les autres !

Déjà, sans doute, fonçant vers l’inconnu et la vie d’homme libre, Sorgues voyait-il se confondre, dans un emmêlement précurseur de l’oubli, toutes ces faces rondes ou minces d’élèves qu’il imaginait, au réfectoire, chuchotant : « Sorgues a sauté le mur ! » cependant que, du haut de la chaire, un quelconque rhéto boutonneux lâchait, au milieu de l’indifférence générale, le texte de la relation de voyage de Huret en Amérique !

La crécelle, la cloche… « Allons, messieurs, nous traînons ! »… « Allons, messieurs, un peu de silence ! »… Les maths… la géo… les rédacs… les compos… le piquet… les lignes… les colles… le bulletin… les consignes… Les redeat ! Ce qu’il s’en fichait, à présent des redeat. Il s’était octroyé un exeat de première grandeur – définitif !

*

Sept jours plus tard, au courrier de quatre heures, – il y avait à présent un peu plus de trois semaines que Sorgues avait disparu, – le facteur remit au portier du collège une carte postale représentant l’intérieur d’un abattoir de Chicago, Illinois, États-Unis. Elle était adressée à M. Philippe Macroy, esq. Pension Saint-Agil, rue Croix-Saint-Loup, Meaux, Seine-et-Marne, France. Dans la partie réservée à la correspondance, aucun texte. Simplement une date : 24 juin et deux mots pouvant à la rigueur passer pour une signature et que suivait un point d’exclamation :

Chiche Capon !

CHICAGO, ILL.

La règle, à Saint-Agil, était que toute missive, qu’elle partît pour l’extérieur ou en arrivât, passât par les mains, c’est-à-dire sous les yeux du directeur. À la vue de ce message insolite, M. Boisse ne fut pas sans sourciller. Néanmoins, ne le jugeant pas subversif, il le laissa parvenir au destinataire.

C’était justement l’heure de la récréation.

Des petits faisaient de la barre fixe au bras, raidi dans le vide, de M. Mirambeau.

La longue face de Macroy sembla s’allonger encore. Un voile passa devant ses lunettes cerclées d’écaille ; il essuya ses verres.

– Non ! Sans blague ! Ça, alors, ça m’en bouche une surface !

Dix fois, il relut : « 24 juin. Chiche Capon ! » Il examina la carte : « Vue d’un abattoir, Chicago, Ill. »

Dix fois il étudia, avec des yeux qui semblaient avoir acquis soudain les propriétés puissantes des loupes, le cachet de la poste en caractères gras sur le timbre : Jun. 24. 2. P. M. Chicago, Ill.

Un sentiment complexe, dont Macroy ne savait démêler au juste s’il était fait d’une joie intense ou d’une accablante humiliation, mais qui était, en tout cas, d’une extrême violence, s’était emparé de l’élève. Un vrai coup de massue, un ahurissement subit, total, impérial.

Mathieu Sorgues avait réussi à aller là-bas…

Une chaleur dilatait la poitrine de Macroy. Des sensations ayant la densité de buées, des sensations oppressantes, telles que de lourdes vapeurs, l’envahissaient tandis que le sang se bousculait dans ses artères, cognait avec brutalité à ses tympans et contre les parois de son crâne ; une émotion cheminait en lui, s’élevait, gagnait la gorge, une extraordinaire marée sentimentale dont il lui était impossible de déterminer par avance si, lorsqu’elle déferlerait, elle se traduirait par un rire énorme, triomphant, ou par un battement de paupières, un tremblement des ailes du nez, un reniflement, une grimace, une petite pointe de sel à la commissure des lèvres, et le geste furtif d’écraser une pauvre larme d’humiliation et de jalousie puériles !

Chicago… Les abattoirs… Milliers et milliers de porcs égorgés, échaudés, découpés, débités en quelques minutes… Gratte-ciel… Ascenseurs-bolides… Compounds… Chewing-gum… Cigares entre des dents d’or…

– Tu veux mon poing sur le nez ? Tu le veux, mon poing ? Mouchard ! Fouine !

– Non mais, dis ! répliqua une voix geignarde. Ah ben, tout de même alors ! Qu’est-ce que je lui ai fait à celui-là ? Qu’est-ce que je t’ai fait, moi ? Je te dis rien ! La cour est à tout le monde !

C’était le Cafard, qui rôdait, obscurément conscient du trouble de Macroy, informé par ses antennes spéciales de l’intérêt exceptionnel de cette carte postale, et qui aurait voulu savoir.

– Écoute, Fermier ! C’est pas le moment ! Débine-toi en vitesse, ou je te…

L’autre recula effrayé. Mais ce rectangle de carton, cette carte postale dont la colère même de Macroy révélait l’importance, le fascinait.

– Non, mais ! Qu’est-ce que je t’ai fait ? Je t’ai rien dit !

Exaspéré, Macroy bondit sur lui, le frappa à l’épaule. Le Cafard glapit en faisant un saut de côté et en se couvrant le visage du coude.

– Sale brute !

– Macroy, vous serez consigné à la prochaine promenade.

M. Planet venait de surgir, – du sol même de la cour, eût-on dit.

– Faites des excuses à votre camarade.

Le Cafard s’était rapproché, obliquement. Une félicité sans mélange l’emplissait. Privé de promenade, Macroy ! Bien fait ! Et des excuses qu’il devait lui faire, maintenant, à lui, Fermier, pour le coup de poing ! Ça l’apprendrait !

– Vous avez entendu, Macroy ! Excusez-vous de votre geste brutal auprès de votre camarade.

Macroy secoua le front rageusement.

– Vous refusez ? Vous savez que vous vous mettez dans un cas de renvoi. Prenez garde !

– Fermier m’a provoqué, monsieur. Il m’espionnait. Il espionne tout le monde. Je lui ai dit de me laisser. Il a continué.

– C’est pas vrai, m’sieur ! Je l’espionnais pas, m’sieur !

M. Planet savait que Philippe Macroy disait la vérité ; que Fermier mentait ; qu’il espionnait. Et M. Planet, grand espion de Saint-Agil, – pour le bon motif, – n’aimait pas les « cafards ».

– Vous pouvez aller, Fermier.

Le Cafard s’éloigna.

– Dites-moi que vous regrettez votre acte, Macroy.

– Je le regrette, monsieur.

– Bien.

Le préfet de discipline appuya son regard doux sur le visage incliné de l’élève.

– Vous serez privé de promenade, mais je ferai en sorte que l’affaire n’ait pas d’autres suites.

– Merci, monsieur.

– Vous pouvez aller, Macroy.

Macroy chercha des yeux son copain Baume. Il marmottait :

– Consigné ! Ce que je m’en balance ! Et même le renvoi, je m’en balance ! De tout, que j’me balance ! De tout !

C’était vrai. Comment le numéro 22 ne fût-il pas demeuré indifférent à tout, alors que Mathieu Sorgues, le numéro 95, l’un des trois membres des Chiche-Capon, avait réussi le grand raid qui était à la base de l’association ! En regard de cet exploit, rien ne comptait plus.

– Tiens, lis !

– Ah ! mince ! Il est à Chicago ! Ça me la coupe !

– Et à moi, donc ! Je vais me remettre dare-dare à la liste du bagage indispensable. Ça devient urgent. Nous allons sûrement recevoir une lettre de Sorgues avec des renseignements détaillés et des instructions pour le rejoindre.

– Au fait, Mac, c’est à toi seul qu’il a écrit, observa soudain Baume avec une nuance d’amertume.

– Tiens, oui ! fit Macroy.

Il réfléchit une seconde.

– C’est-à-dire que… Il a dû t’envoyer une carte aussi, naturellement. Mais elle n’aura pas pris le même bateau… Elle va arriver.

– Oui. Tu as raison… Ça doit être ça…

Autour d’eux, par bandes, comme des moineaux, leurs condisciples se pourchassaient, criaillaient, se lançaient des défis :

– Chiche que tu ne le fais pas !

– Chiche que je le fais !

Macroy ni Baume n’y prêtaient aucune attention. Ils ne voyaient, n’entendaient rien. En pensée, ils étaient loin, très loin, dans une ville monstrueuse pleine de cris de porcs, où chaque citoyen avait une face de tueur, une ville qui n’était tout entière qu’un abattoir fabuleux.

– À propos, le père Boisse n’a rien dû y comprendre, à cette carte. Tant qu’à lui, on s’en fiche. Mais M. Sorgues ? Il est très inquiet, à ce qu’il paraît. Tu ne crois pas qu’on devrait expliquer au père Boisse que c’est Sorgues qui a écrit ? Ou peut-être qu’on pourrait informer nous-mêmes M. Sorgues ?

– Laisse donc, conclut Baume après mûre réflexion. Premièrement : Ou bien – et c’est le plus probable, – Sorgues a envoyé des nouvelles à son père en même temps qu’à nous, ou il ne l’a pas fait. S’il l’a fait, inutile de nous en occuper. S’il ne l’a pas fait :

a) c’est qu’il a ses raisons et nous n’avons pas à aller contre ;

b) écrire nous obligerait à révéler l’existence de l’association des Chiche-Capon et son programme ;

c) cela ne pourrait que nous attirer des ennuis.

« Deuxièmement, en admettant que…

La cloche sonna. De tous les points de la cour, les collégiens se ruèrent vers le perron, devant lequel se formaient les rangs.

Tout en galopant, Macroy jeta à son camarade :

– D’accord. J’enfermerai la carte dans le coffre et motus jusqu’à nouvel ordre.

– All right !

En salle d’étude, Macroy fit passer, de main en main, un billet à Baume.

« Hello, boy ! En récré, j’ai oublié de te dire : je serai consigné, pour la promenade de jeudi. J’ai collé un marron au Cafard qui tournait autour de moi pour voir d’où venait la carte postale et le préfet m’a chopé. Tant pis ! Longue vie et dollars !

« P -S. – S’il te reste une tablette de chewing-gum, pense à moi ! »

Par le même chemin, la réponse arriva sans tarder :

« Well ! Vieux Mac ! Je m’arrangerai pour me faire porter malade ou être consigné aussi pour la promenade et on discutera de l’affaire. Longue vie et bank-notes !

« P.-S. – En fait de chewing-gum, rien à chiquer ! J’en rachèterai après le réfec. »

Au cours de cette étude, Baume et Macroy demeurèrent penchés une bonne partie du temps sur la carte des États-Unis que chacun d’eux gardait dans son pupitre, à côté des prospectus des grandes compagnies de navigation, en sandwich entre un indicateur Chaix et un catalogue de la Manufacture Française d’Armes et Cycles de Saint-Étienne. Ils ne pouvaient détacher leurs regards de ce petit rond, posé au bord du lac Michigan, et qui représentait une ville géante… La ville où le numéro 95, premier des Chiche-Capon, circulait, à l’heure qu’il était, glorieusement coiffé d’une casquette qu’il mettait à l’envers, visière sur la nuque, porteur d’une cravate flottante, de chaussures jaunes et d’un pantalon qui tenait sans bretelles et, avec une politesse excessive et d’une voix mal assurée encore, pour sûr, mais avec un accent déjà amélioré, demandait son chemin aux policemen : « Please, sir, – Washington Avenue, – please, sir ? » en leur offrant des cigares !

Au réfectoire, ce soir-là, un élève de quatrième fit la lecture. Sa voix muait, sautant sans transition du grave à l’aigu, – il lisait mal, sans conviction.

« Pittsburgh.

« C’est la ville du fer, démesurée et fantastique. Enserrée entre deux larges fleuves, l’Alleghany et le Monongahela, qui, en réunissant ici leurs flots jaunes, forment l’Ohio… »

Baume et Macroy le trouvèrent horripilant. Aussi bien, le Huret avait-il cessé de les intéresser. Comme matière à rêveries et sujet d’excitation, ils avaient mieux à présent : la carte postale merveilleuse qui portait, imprimé à l’encre grasse, ce cachet : Jun. 24. 2. P. M. Chicago. Ill.

Pendant la nuit, le numéro 22 se rendit à la classe de sciences et consigna, en un fier procès-verbal, l’événement historique, puis enferma dans le coffret la carte postale et le document.

Lorsqu’il eut regagné son lit, il se tourna et retourna longtemps, faisant des sauts de carpe, cherchant vainement le sommeil. Deux phrases qu’il avait lues dans le Petit Larousse Illustré le hantaient : « Chicago – sur le lac Michigan et sur la rivière de Chicago. Immense commerce des produits de l’Ouest américain : blé, bestiaux, viandes… »

Ces phrases ne cessaient de s’imprimer dans son cerveau, fulgurantes, phosphorescentes, à la manière de deux enseignes lumineuses, de couleurs différentes, – l’une bleue, l’autre rouge – qui se succéderaient avec une rapidité et une régularité implacables.

… Blé… bestiaux… viandes… Sur la rivière de Chicago… Immense commerce…

De loin en loin, un élève poussait un grand soupir, rêvait tout haut.

Sous le crâne de Macroy, exaspérante, hallucinante, cette alternance en coup de fouet : feu rouge, – feu bleu, – feu rouge, – feu bleu…

Viandes salées… Huile… Chicago sur le lac… Produits de l’Ouest… Viandes…

M. Mirambeau ronflait. Autour de la pension grise s’étendait le sommeil de la ville, attendrissante avec ses petites places, ses petites rues, ses petites boutiques et sa cathédrale énorme. Un long cri traversa la nuit… Un express… La voie ferrée décrit là une courbe, la plus raide du réseau. Tous les grands trains crient en abordant la courbe.

… Ouest américain… Blé, bestiaux… Chicago… Blé, bestiaux… Chicago…

L’horloge marqua trois heures.

Le numéro 22 pressait à deux mains son front brûlant sous lequel des mots couraient, flambaient, mouraient, éclataient, se poursuivaient, se chevauchaient, en accélération constante, perdant toute suite, tout sens…

… Blé, bestiaux, Chicago, blé, bestiaux, sur le lac, huile, huile, huile, Chicago, Chicago, Chicago…

Au matin, lorsque grinça la crécelle, Philippe Macroy s’éveilla rompu.

*

Une odeur d’encre flottait dans la salle d’études.

M. Mirambeau, chargé de l’étude du soir, rédigeait une lettre circulaire destinée à être polycopiée et envoyée à d’anciens élèves de la pension.

« Cher Camarade,

« Vous n’avez pas oublié combien fut gaie et pleine d’entrain la dernière réunion des « Anciens de Saint-Agil ». Depuis, les nécessités de la vie nous ont éloignés, aussi chacun réclame de se retremper dans une atmosphère de franche et joyeuse camaraderie.

« Notre prochaine réunion se tiendra le samedi 15 juillet.

« Prenons date et répondons tous : « Présent ! » Vous serez bien aimable de nous faire savoir en temps utile si nous pouvons compter… »

M. Mirambeau s’interrompit pour lever la tête et fixer longuement un point de la salle. Du bout de son porte-plume, il appliqua deux coups secs sur le rebord de sa chaire.

– Macroy ! Apportez-moi ce papier !

– Ça y est ! se dit Baume avec un frémissement. Le vieux Mac s’est fait « poirer » par l’Œuf.

Les doigts de Macroy se crispèrent sur un feuillet. L’élève était devenu très rouge.

– Eh bien ? Qu’attendez-vous ?

Macroy retira ses longues jambes de dessous son pupitre. À la dernière seconde, il tenta une habile manœuvre de substitution. Mais M. Mirambeau veillait.

– Non, non ! J’ai dit : ce papier. Pas celui-là ! Celui-ci, oui ! Apportez ! Et, tant que vous y êtes, apportez-moi donc aussi ce livre que vous cachez derrière votre dictionnaire latin et qui semble vous intéresser bien davantage !